Pierre Mendiharat, de Médecins sans frontières, revient sur le travail «particulièrement complexe» de l’ONG en Libye.

«En Libye, il y a une porosité entre les centres de détention officiels et les prisons clandestines»

Directeur adjoint des opérations de Médecins sans frontières, Pierre Mendiharat est de retour d’une visite en Libye, où l’ONG intervient notamment pour offrir des soins aux migrants subsahariens en quête de travail ou d’un passage vers l’Europe.

Où peut travailler MSF, dans un pays comme la Libye ?

C’est un terrain particulièrement complexe pour nous, à cause de l’extrême fragmentation du conflit. Chaque région, chaque ville, parfois chaque quartier, requiert une négociation avec une milice ou une autorité en place. Il n’existe pas, en Libye, de vaste camp de réfugiés ou de déplacés. Nous avons une opération en cours à Benghazi, où nous travaillons avec les habitants qui ont été chassés de chez eux par les combats et les destructions, et deux autres à Misrata et Beni Walid, à destination des migrants. MSF a aussi une mission à Tripoli. Dans les centres de détention officiels de Misrata et Khoms, sur la côte, nous pouvons mener des consultations externes. A Beni Walid, l’un des principaux hubs de kidnapping et d’extorsion, nous intervenons ponctuellement dans le local refuge d’Al-Salam, une association qui s’était initialement constituée pour offrir des sépultures aux migrants et qui procède à plusieurs dizaines d’enterrements chaque mois. Des cellules de l’Etat islamique échappées de Syrte [où l’organisation jihadiste a été défaite en décembre 2016, ndlr] sont actives dans la zone, ce qui complique notre action.

Dans les centres que vous avez visités, quelles sont les conditions de détention ?

En Libye, tout étranger dénué de visa est passible de prison. Les centres de détention, ce sont souvent des centaines de personnes entassées dans un hangar. Une fois par jour, on leur donne un plat de pâtes. L’accès aux sanitaires est catastrophique. Or ce sont les lieux officiels, alors imaginez les prisons clandestines… Surtout, il y a une certaine porosité entre les deux. Il arrive que les migrants soient revendus aux passeurs. La journée, les ONG ont désormais accès à la plupart des centres officiels, mais la nuit, ils deviennent une zone de non-droit. Devant leurs geôliers, les migrants n’osent jamais témoigner. Mais sur les bateaux de SOS Méditerranée [MSF participe aux opérations de sauvetage en mer des migrants qui tentent de rejoindre l’Europe depuis la Libye, ndlr], ils racontent leur calvaire. En France, dans la Maison pour jeunes de Pantin [la structure pour aider les mineurs étrangers isolés a été ouverte en Seine-Saint-Denis par l’ONG en décembre], 50% des réfugiés disent avoir subi des tortures en Libye.

Les «opérations d’évacuation d’urgence» annoncées par Emmanuel Macron lors du sommet UE-Afrique d’Abidjan en novembre ont-elles changé les choses sur le terrain ?

Le plan de rapatriement de l’Office international pour les migrations (OIM) a eu un impact. L’OIM a fait sortir beaucoup de monde de Libye. Environ 8000 personnes sont rentrées dans leur pays d’origine en décembre-janvier, soit autant que sur l’ensemble des dix premiers mois de l’année passée. Mais il est difficile d’en tirer des conclusions sur le sort des migrants. Il y a également davantage d’interceptions de bateaux en Méditerranée. MSF a assisté à deux interceptions par les garde-côtes libyens dans les eaux internationales [où ils ne sont pas censés intervenir] à 30 et 34 milles de la côte. Les migrants sont renvoyés dans les camps de détention, et finissent souvent à nouveau aux mains des passeurs. Pour certains, les tortures recommencent. Elles sont parfois filmées car elles servent à extorquer de l’argent aux familles. Or l’Union européenne, et en particulier l’Italie, apportent leur aide à ces garde-côtes.

Officiel à la Commission de Célébration du 17 Février: Les célébrations sont spontanées, aucuns fonds reçus

La présidente du comité des médias du Haut comité de février, Awatif Al-Teshani, a déclaré jeudi qu’elle n’avait reçu ni budget ni fonds, ajoutant qu’elle organisait seulement des célébrations populaires pour commémorer le 7ème anniversaire de la révolution du 17 février.

«L’événement de célébration est très simple et a été présenté par les jeunes de Tripoli à la municipalité, ce qui a été approuvé et a contribué à ce qu’il soit réalisé sur le terrain par les secteurs de services de la municipalité. Al-Teshani ajouté.

Elle a également déclaré que la célébration n’a pas besoin d’énormes sommes d’argent et qu’elle n’a pas besoin d’un ordre officiel puisqu’elle n’implique aucun conflit puisque la Place des Martyrs est ouverte à tous les Libyens, soulignant que seule la municipalité centrale de Tripoli participait à l’organisation. comme la célébration réside dans ses frontières.

« Le budget de 2018 n’a été fourni à aucun secteur gouvernemental, y compris la municipalité de Tripoli. » Elle a expliqué

Plusieurs médias et sites Internet, principalement des loyalistes de Kadhafi, ont fait circuler des nouvelles disant que le gouvernement a alloué des budgets énormes pour la célébration du 17 février, qui a également été refusée par la municipalité de Gharyan, accusée d’avoir reçu 28 millions de dinars.

Soupçons de financement libyen : Djouhri aux arrêts, Sarkozy aux aguets

Arrêté dimanche à l’aéroport de Londres et placé en garde à vue, l’homme d’affaires est suspecté de «fraude» et «blanchiment d’argent».

Soupçons de financement libyen : Djouhri aux arrêts, Sarkozy aux aguets

Il paraissait narguer la justice française, paradant dans les hôtels de luxe en Algérie, Afrique du Sud, Russie ou au Royaume-Uni. Mais plus dans les palaces parisiens, depuis que son nom apparaît avec récurrence dans l’affaire portant sur le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Fini de rire : Alexandre Djouhri, le plus singulier des intermédiaires, a été arrêté dimanche à l’aéroport de Londres, puis placé en garde à vue. Sollicité par Libération lundi, son avocat n’a pas souhaité s’exprimer.

Microcosme

En dépit d’une perquisition à son domicile suisse (où il réside officiellement) en mars 2015, suivie d’un refus de répondre aux enquêteurs français, aucun mandat d’arrêt international n’avait été diffusé à son encontre. Ce n’est que tout récemment qu’un mandat européen a enfin été lancé. En décembre, Djouhri avait même réussi l’exploit de figurer sur la liste des invités de l’ambassade de France à Alger, lors de la visite présidentielle d’Emmanuel Macron… Les oreilles du secrétaire général du Quai d’Orsay, le très chiraquien Maurice Gourdault-Montagne, qui connaît personnellement le bonhomme, ont dû siffler. La provocation de trop : enquête express au sommet de l’Etat, qui sonne la fin de la récréation.

Djouhri était aisément repérable à Londres, où il effectuait depuis quelque temps de nombreux allers-retours, au vu et au su du microcosme affairiste. En particulier pour se rendre au chevet de Maixent Accrombessi, homme à tout faire du président gabonais Ali Bongo, parti se refaire une santé dans la capitale britannique après un AVC. Ancien gamin de banlieue parisienne tutoyant désormais les puissants, sachant aussi bien cajoler que menacer pour les besoins de son métier, Djouhri était aux petits soins pour celui qui est parfois présenté comme le gestionnaire d’une partie de la fortune offshore de la famille Bongo. «J’ai la clé du coffre», confiait Accrombessi au Monde en 2015. Un témoin affirme à Libération les avoir vus dans un restaurant parisien, en compagnie de deux anciens piliers de la sarkozie, Claude Guéant et Bernard Squarcini.

La justice française a donc décidé d’agir. En apéritif, Accrombessi a été mis en examen fin décembre à Paris, pour corruption, à propos d’une vieille commande d’uniformes destinés à la police gabonaise. Vient donc le plat principal, avec l’interpellation de Djouhri. Dans l’affaire libyenne, les juges d’instruction tournent autour de la revente, pour 10 millions d’euros en 2009, de sa villa sise à Mougins (Alpes-Maritimes), bâtisse inhabitée rachetée cinq fois sa valeur par un généreux investisseur immobilier : le fonds souverain du colonel Kadhafi, le Libya Africa Investment Portfolio (LAIP), alors dirigé par son grand argentier Bechir Saleh. Une transaction alibi pour un transfert de fonds ?

Obscur peintre

Une partie de l’argent, une fois recyclé via une coquille offshore immatriculée au Panama, aurait servi à rémunérer indirectement une prestation de conseil prodiguée par Dominique de Villepin. Lequel, dans une conversation téléphonique avec son grand copain Alexandre Djouhri, placé sur écoute, s’inquiétera rétrospectivement de «clarifier l’origine des fonds» – signe qu’il en ignorait manifestement l’origine. Mais rien, à ce stade de l’enquête, ne prouve formellement un financement de la campagne de Nicolas Sarkozy.

Un autre financement détourné serait passé par Claude Guéant, qu’Alexandre Djouhri a aussi fréquenté. Au printemps 2015, dans la foulée de la perquisition chez le businessman, l’homme a tout faire de Sarkozy est mis en examen pour blanchiment. En cause, la revente de deux croûtes flamandes d’un obscur peintre du XVIIe siècle. La encore, un généreux investisseur s’est dévoué pour les racheter 500 000 euros en 2008, alors que Sotheby’s les évaluait à dix fois moins. Son nom : Khaled Bugshan, homme d’affaires saoudien, partenaire d’Alexandre Djouhri au Moyen-Orient. Cet argent-là semble avoir suivi le même circuit financier que les fonds qui auraient été destinés à Villepin.

Désormais aux mains de la justice française, cet incroyable hâbleur va pouvoir donner le meilleur de lui-même. Après la perquisition de son domicile genevois, il ricanait publiquement : «C’est un coup d’épée dans l’eau. Il ne manquait plus qu’un porte-avions sur le lac Léman et des hélicos dans le ciel.»

«Secoués»

Depuis, les enquêteurs ont fait leur miel de ses écoutes, dont Mediapart a publié des extraits savoureux : «Il faut faire une moins-value pour être honnête ? Attends, mais… je te dis, c’est des secoués complets. Ils ont vraiment un grain !» Parole d’expert… Villepin tente de le consoler : «Plus on te tape dessus, plus c’est bon pour ton business avec des gens qui se disent : « Putain, celui-là, il est costaud ! »»

Toujours sur écoute, Alexandre Djouhri s’est aussi épanché, fin 2015, auprès d’Alain Marsaud, ancien magistrat alors devenu député (UMP) : «J’ai pas de problème avec la police, j’ai juste un problème avec la presse. Parole d’honneur.» Son interlocuteur lui signifie que son retour au bercail n’est pas forcément souhaité : «Va demander à Sarkozy s’il est pressé que tu rentres ! Il préfère que tu sois pas en France, que t’ailles pas voir le juge !» C’est désormais au programme.

Les Libyens prennent enfin le chemin de la réconciliation

Misratis et Taouerghis insistent que cette fois, c’est la bonne. Laquelle insistance se justifie par le fait que l’accord entre Taouergha et Misrata a été annoncé plusieurs fois par le passé, sans que rien ne se passe sur le terrain. Depuis l’été 2011, les Taouerghis ne cessent de recevoir des promesses de la part des gouvernements successifs (Abderrahim Al Kib, Ali Ziden, etc.). Ce qui est nouveau, c’est que cette fois-ci, l’accord dispose de mécanismes de mise en application et de financement.

C’est le régiment du centre de l’armée nationale libyenne, celui qui a libéré Syrte, qui se chargera de la réinstallation des déportés de Taouergha dans leur ville. Côté financier, c’est le gouvernement de Fayez Al Sarraj qui couvrira la note de 463 millions de dinars libyens. Al Sarraj a confirmé cet engagement dans une déclaration publique.

Les 463 millions de dinars, mentionnés par l’accord conclu entre les villes de Taouergha et Misrata, vont servir à des compensations pour les deux parties en contrepartie des dégâts subis. Il s’agit aussi d’œuvrer à renforcer les infrastructures dans les deux villes. Le président du Conseil local de Taouergha, Abderrahmen Chakchak, précise que chaque famille déportée de Taouergha va recevoir 12 000 dinars libyens, en plus des réparations de leurs domiciles. La somme totale accordée aux habitants de Taouergha s’élève à 170 millions de dinars libyens.

Chakchak a insisté sur le fait que l’objectif des Taouerghis est le retour à leurs terres et leurs habitations. «Nous avons confiance que le régiment du centre va sécuriser les déportés et garantir leur retour», a-t-il précisé. A souligner que les statistiques parlent de 25 000 à 30 000 Taouerghis, qui ont été déportés en août 2011. Les plus grands contingents se trouvent à Tripoli, Benghazi et Beni Walid.

Libération de Benghazi

L’organisation du retour se fera par des commissions spécialisées. Comme ce fut pour Syrte, le retour se ferait par vagues, à partir du 1er février, encore faut-il rendre viable, le plus rapidement possible, la ville de Taouergha.

Au plan de la sécurité, c’est aussi l’embellie à l’est du pays. A Benghazi, le porte-parole du commandement des forces spéciales, Miloud Zouay, a déclaré, le samedi 30 décembre à El Watan, que «les dernières poches de Daech et de leurs alliés à Benghazi, autour du dépôt municipal de la ville dans la zone de Sidi Kheribich, ont été nettoyées». Des sources hospitalières de Benghazi ont déclaré que les unités du Croissant-Rouge ont relevé 18 cadavres, retrouvés dans les décombres de la zone libérée.

Suite à la libération complète de la ville de Benghazi, le président du Parlement libyen, Salah Aguila, a félicité l’armée et les habitants libyens de cet acquis. Il a appelé à «exploiter les victoires de l’armée dans la bataille pour la réconciliation nationale libyenne».

Sur un autre niveau, la Cour suprême libyenne va examiner le 21 janvier 2018 le recours présenté par l’Instance supérieure constitutionnelle contre le jugement d’un tribunal d’El Baydha, gelant le projet de la Constitution.

Lequel jugement a déjà empêché le Parlement libyen d’appeler à un référendum populaire pour adopter le projet de Constitution. Les belligérants (Tripoli et Tobrouk) attendent impatiemment le jugement de la Cour suprême. Les deux parties se sont engagées à reconnaître ledit jugement.

Les femmes libyennes cherchent un plus grand rôle dans le futur système de gouvernance

Les principales femmes libyennes ont conclu une réunion consultative de deux jours sur les changements politiques qui se produisent actuellement en Libye et l’impact sur la participation des femmes dans le futur système de gouvernance.

La réunion, organisée la semaine dernière par la Mission des Nations Unies en Libye (MANUL) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le cadre des efforts des Nations Unies pour promouvoir la participation des femmes dans le secteur politique libyen, a rassemblé des membres de la Chambre des représentants et du Conseil d’État, des représentantes régionales et des jeunes femmes et des femmes résidant hors de la Libye.

Mme Maria do Valle Ribeiro, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général et Représentante résidente du PNUD en Libye, a déclaré dans son allocution d’ouverture:

« Nous devons fournir l’espace pour que les femmes libyennes discutent et planifient leur contribution au processus politique, aux agendas humanitaires et de développement. Nous avons hâte d’entendre les résolutions. Nous sommes très engagés à aider certaines des résolutions à réaliser. »

Pendant les deux jours, les 28 participants ont évalué la participation des femmes à la vie politique en Libye et ont discuté de l’impact des nouveaux médias traditionnels sur la participation des femmes. Ils ont également abordé les expériences des pays voisins, y compris la Tunisie et le Soudan, en mettant l’accent sur l’augmentation de la participation des femmes dans le processus de prise de décision politique.

Pour aller de l’avant, les participants ont conclu qu ‘«une constitution, un gouvernement unifié et une représentation des femmes au Conseil présidentiel doivent être en place avant le début du processus électoral». Ils ont recommandé que les Nations Unies travaillent pour un la représentation des femmes au sein du comité préparatoire de la conférence nationale tout compris et de tous ses comités de travail, afin que cette conférence crée une charte nationale qui sera le premier pilier de la réconciliation nationale.

Les participants ont également recommandé que la communauté locale et internationale travaille dur pour la réconciliation à tous les niveaux et à cette fin, les Nations Unies doivent aider à construire des institutions étatiques pour garantir une représentation féminine d’au moins 50% dans tous les domaines politiques.

Ils ont également recommandé qu’il soit nécessaire d’activer l’unité d’autonomisation des femmes; établir des parlements de la jeunesse et donner des pouvoirs plus étendus aux conseils municipaux.

Libye: Un drame humanitaire à nos portes

Répugnante hypocrisie de la communauté internationale. Il aura fallu un reportage de CNN diffusé mi-novembre dernier pour que « la conscience universelle » s’émeuve finalement de l’esclavagisme sévissant en Libye. Comme si personne n’était au courant auparavant. Comme si le Grand Prix Carmignac du photojournalisme, décerné en 2016 au photographe mexicain Narciso Contreras, également lauréat du Prix Pulitzer, révélant la réalité sordide en Libye, n’avait pas déjà alerté l’opinion publique. L’exposition à Paris, au siège de la Fondation Carmignac en novembre 2016, et l’album photo publié à cette occasion, déjà effarant, avaient bien été médiatisés. Mais, ce n’est que fin novembre que se déclenche l’indignation populaire…

Ce n’est que le 20 novembre dernier que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’en déclare «horrifié». Son représentant spécial pour la Libye, Dr Ghassan Salamé, avait bien tiré la sonnette d’alarme, depuis septembre dernier, et sur plus d’un danger et plus d’un crime contre l’humanité.

La noyade au bout du rêve

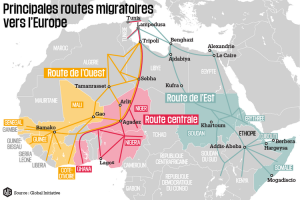

La traite des êtres humains prend en otage des centaines de milliers de ressortissants de pays sub-sahariens qui rêvent d’émigrer en Europe. Dépouillés de leurs pécules, ils sont soit acheminés vers les marchés aux esclaves, soit asservis dans les fermes, soit – pour les plus riches – embarqués sur des felouques de la mort vers un destin beaucoup plus sanctionné par la noyade que réussi par l’arrivée sur l’autre rive. Pour se donner bonne conscience, des pays occidentaux ont aménagé des « centres d’accueil » où des dizaines de milliers d’émigrants sont parqués en attendant leur rapatriement chez eux.

Des prisons… privées

L’horrible esclavagisme n’est pas l’unique drame humain en Libye. Les prisons privées dirigées par les milices et échappant à tout contrôle de l’Etat constituent une violation très grave des droits humains. Déjà, dans les prisons sous contrôle du gouvernement d’union nationale, les conditions de détentions sont loin de respecter la dignité humaine. Que dire de celles hors la loi. Personne ne sait exactement qui y est incarcéré, pour quel motif, par quel jugement, qui a prononcé la sentence et pour quelle durée. La loi des milices ouvre la voie aux exactions, au chantage et à l’esclavagisme.

La famine qui pointe

La famine qui pointe

Les émigrants venus du Sahara ne sont pas les seules victimes en danger en Libye. Les Libyens eux-mêmes subissent de plein fouet l’érosion de leur pouvoir d’achat et pour de larges franges, le manque de produits alimentaires. En plus de la dégradation de la situation sanitaire et la propagation des endémies. L’aide humanitaire et sanitaire s’impose désormais en grande urgence. Quelle contradiction : un pays pétrolier qui produit pas moins de 1.6 million de barils par jour et qui était jadis l’un des grands donateurs de l’aide publique à des dizaines de pays d’Afrique et d’autres continents se trouve aujourd’hui dans l’obligation de nécessiter l’aide alimentaire de l’ONU.

Vivre en Libye, c’est tenter d’y survivre

Pas moins de 25% de la population en Libye souffre aujourd’hui d’une forte crise alimentaire, comme l’a souligné Dr Ghassan Salamé à Leaders. De son côté, le prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, en visite en Libye le 10 octobre dernier (via Tunis), en avait évalué l’ampleur.

Les conditions sanitaires sont des plus déplorables, comme l’avait confié Dr Salamé dans son interview à Leaders (N°78 – novembre 2017). Hôpitaux, centres de dialyse, laboratoires d’analyses biologiques, cabinets de radiologie et autres centres de soins sont tombés en désuétude. Quant aux médicaments, introuvables, ils relèvent du rêve espéré. Vivre en Libye, c’est tenter d’y survivre.

L’OMS, qui essaye d’apporter autant qu’elle peut son assistance à la Libye, se trouve menacée par l’insécurité et la violence. Le 20 novembre dernier, son directeur de projet à Sabha a été kidnappé. Le grand risque, c’est une catastrophe sanitaire annoncée. Dans son rapport au Conseil de sécurité présenté le 16 novembre à New York, Dr Ghassan Salamé a exprimé toutes ses craintes de voir se propager des endémies difficiles à endiguer.

Agir devient une urgence

Traite des êtres humains jusqu’à l’esclavagisme en ce XXIe siècle, famine menaçante, épidémies à forte propagation, prisons privées et autres violations, se taire, c’est se rendre complice. Se défausser sur les Nations unies, c’est pour se soulager la conscience. Agir devient une urgence.

Libye : derrière l’arbre de «l’esclavage»

L’émotion suscitée par les crimes abjectes révélés par CNN ne doit pas occulter un phénomène bien plus vaste et ancien : celui de centaines de milliers de migrants africains qui vivent et travaillent depuis des décennies, en Libye et au Maghreb, dans des conditions extrêmes d’exploitation et d’atteinte à leur dignité.

L’onde de choc créée par la diffusion de la vidéo de CNN sur la «vente» de migrants en Libye, ne doit pas se perdre en indignations. Et il ne faut pas que les crimes révélés occultent un malheur encore plus vaste, celui de centaines de milliers de migrants africains qui vivent et travaillent depuis des décennies, en Libye et au Maghreb, dans des conditions extrêmes d’exploitation et d’atteinte à leur dignité. Par ailleurs, ces véritables crimes contre l’humanité ne sont, hélas, pas spécifiques de la Libye. A titre d’exemple, les bédouins égyptiens ou israéliens – supplétifs sécuritaires de leurs armées – ont précédé les milices libyennes dans ces pratiques qu’ils poursuivent toujours et qui ont été largement documentées.

Ces crimes contre l’humanité, en raison de leur caractère particulièrement abject, méritent d’être justement qualifiés. Il faut s’interroger si le qualificatif «esclavage», au-delà du juste opprobre dont il faut entourer ces pratiques, est le plus scientifiquement approprié pour comprendre et combattre ces pratiques d’autant que l’esclavage a été une réalité qui a structuré pendant un millénaire le rapport entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne. Il demeure le non-dit des inconscients culturels des sociétés de part et d’autre du Sahara, une sorte de «bombe à retardement». «Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » (1) disait Camus. Et la Libye est un condensé des malheurs du monde des migrations. Il faut donc les saisir par-delà le raccourci de l’émotion.

D’abord, ils ne sont nullement le produit du contexte actuel de chaos du pays, même si celui-ci les aggrave. Depuis des décennies, chercheurs et journalistes ont documenté la difficile condition des migrants en Libye qui, depuis les années 60, font tourner pour l’essentiel l’économie de ce pays rentier. Leur nombre a pu atteindre certaines années jusqu’à un million pour une population qui pouvait alors compter à peine cinq millions d’habitants. C’est dire leur importance dans le paysage économique et social de ce pays. Mais loin de favoriser leur intégration, l’importance de leur nombre a été conjurée par une précarisation systématique et violente comme l’illustrent les expulsions massives et violentes de migrants qui ont jalonné l’histoire du pays notamment en 1979, 1981, 1985, 1995, 2000 et 2007. Expulsions qui servaient tout à la fois à installer cette immigration dans une réversibilité mais aussi à pénaliser ou gratifier les pays dont ils sont originaires pour les vassaliser. Peut-être contraints, les dirigeants africains alors restaient sourds aux interpellations de leurs migrants pour ne pas contrarier la générosité du «guide» dont ils étaient les fidèles clients. Ils se tairont également quand, en 2000, Moussa Koussa, l’ancien responsable des services libyens, aujourd’hui luxueusement réfugié à Londres, a organisé un véritable pogrom où périrent 500 migrants africains assassinés dans des «émeutes populaires» instrumentalisées. Leur but était cyniquement de faire avaliser, par ricochet, la nouvelle orientation du régime favorable à la normalisation et l’ouverture à l’Europe et cela en attisant un sentiment anti-africain pour déstabiliser la partie de la vieille garde qui y était rétive. Cette normalisation, faite en partie sur le cadavre de migrants africains, se soldera par l’intronisation de Kadhafi comme gardien des frontières européennes. Les migrants interceptés et ceux que l’Italie refoule, en violation des lois européennes, sont emprisonnés, parfois dans les mêmes lieux aujourd’hui, et soumis aux mêmes traitements dégradants.

En 2006, ce n’était pas 260 migrants marocains qui croupissaient comme aujourd’hui dans les prisons libyennes, ceux dont la vidéo a ému l’opinion, mais 3 000 et dans des conditions tout aussi inhumaines. Kadhafi a signé toutes les conventions que les Européens ont voulues, sachant qu’il n’allait pas les appliquer. Mais lorsque le HCR a essayé de prendre langue avec le pouvoir libyen au sujet de la convention de Genève sur les réfugiés, Kadhafi ferma les bureaux du HCR et expulsa, en les humiliant, ses dirigeants le 9 juin 2010. Le même jour, débutait un nouveau round de négociations en vue d’un accord de partenariat entre la Libye et l’Union européenne et le lendemain, 10 juin, Kadhafi était accueilli en Italie. Une année plus tard, alors même que le CNT n’avait pas encore établi son autorité sur le pays et que Kadhafi et ses troupes continuaient à résister, le CNT a été contraint de signer avec l’Italie un accord sur les migrations dont un volet sur la réadmission des migrants transitant par son territoire. Hier, comme aujourd’hui, c’est à la demande expresse et explicite de l’UE que les autorités libyennes mènent une politique de répression et de rétention de migrants. Et peut-on ignorer qu’aujourd’hui traiter avec les pouvoirs libyens, notamment sur les questions sécuritaires, c’est traiter de fait avec des milices dont dépendent ces pouvoirs eux-mêmes pour leur propre sécurité ? Faut-il s’étonner après cela de voir des milices gérer des centres de rétention demandés par l’UE ?

Alors que peine à émerger une autorité centrale en Libye, les pays occidentaux n’ont pas cessé de multiplier les exigences à l’égard des fragiles centres d’un pouvoir balbutiant pour leur faire prendre en charge leur protection contre les migrations et le terrorisme au risque de les fragiliser comme l’a montré l’exemple des milices de Misrata. Acteur important de la réconciliation et de la lutte contre les extrémistes, elles ont été poussées, à Syrte, à combattre Daech quasiment seules. Elles en sont sorties exsangues, rongées par le doute et fragilisées face à leurs propres extrémistes. Les rackets, les kidnappings et le travail forcé pour ceux qui ne peuvent pas payer, sont aussi le lot des Libyens, notamment ceux appartenant au camp des vaincus, détenus dans ce que les Libyens nomment «prisons clandestines». Libyens, mais plus souvent migrants qui ne peuvent payer, sont mis au travail forcé pour les propres besoins des miliciens en étant «loués» ponctuellement le temps d’une captivité qui dure de quelques semaines à quelques mois pour des sommes dérisoires.

Dans la vidéo de CNN, les sommes évoquées, autour de 400 dinars libyens, sont faussement traduites par les journalistes, selon le taux officiel fictif, en 400 dollars. En réalité, sur le marché réel, la valeur est dix fois inférieure, un dollar valant dix dinars libyens et un euro, douze. Faire transiter un homme, même sur la seule portion saharienne du territoire, rapporte 15 fois plus (500 euros) aux trafiquants et miliciens. C’est par défaut que les milices se rabattent sur l’exploitation, un temps, de migrants désargentés mais par ailleurs encombrants.

La scène filmée par CNN est abjecte et relève du crime contre l’humanité. Mais il s’agit de transactions sur du travail forcé et de corvées. Il ne s’agit pas de vente d’hommes. Ce n’est pas relativiser ou diminuer ce qui est un véritable crime contre l’humanité, mais il faut justement qualifier les objets. Il s’agit de pratiques criminelles de guerre et de banditisme qui exploitent les failles de politiques migratoires globales. On n’assiste pas à une résurgence de l’esclavage. Il ne faut pas démonétiser l’indignation et la vigilance en recourant rapidement aux catégories historiques qui mobilisent l’émotion. Celle-ci retombe toujours. Et pendant que le débat s’enflamme sur «l’esclavage», la même semaine, des centaines d’hommes «libres» sont morts, noyés en Méditerranée, s’ajoutant à des dizaines de milliers qui les avaient précédés.

Passeurs en Libye : Macron sonne le clairon

Création d’une «task force» pour démanteler les réseaux de trafic d’êtres humains, rapatriements d’urgence… Mercredi à Abidjan, le président français a annoncé une série de mesures floues alors que l’extrême misère continue de pousser les jeunes Africains vers l’Europe.

Cette fois, la guerre est officiellement déclarée pour répondre au drame vécu par les migrants maltraités et vendus en Libye, qui a ému le monde entier après le reportage diffusé par la chaîne américaine CNN (lire page 8). Cette guerre, elle a pris forme mercredi soir, lors du cinquième sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne qui se déroulait à Abidjan (Côte-d’Ivoire), avec la convocation d’une réunion d’urgence. Et c’est l’un de ses généraux autoproclamés qui en a énoncé les principales dispositions : Emmanuel Macron, en tournée africaine cette semaine, a ainsi énuméré les mesures censées briser net les flux migratoires vers la Libye. Au menu, des «opérations d’urgence, dans les prochains jours ou semaines», visant à rapatrier «ceux qui le désirent» dans leurs pays d’origine. Retour à la case départ, donc, pour les migrants, du moins pour ceux qui ne sont pas «éligibles au droit d’asile». Ces derniers seront en revanche «réinstallés», a promis le Président, sans préciser dans quel pays. Voilà pour la gestion immédiate de la tragédie qui agite le débat public mondial.

Simple fatalité

Mais comme il l’avait déjà martelé mardi au Burkina Faso, Macron entend surtout faire la guerre aux passeurs, dont «les réseaux, comme les financements», seront «démantelés grâce à une « task force »» dont les contours restent flous. Une commission d’enquête sera également créée au sein de l’Union africaine, «qui servira de cadre à d’éventuelles suites judiciaires» contre les trafiquants, a annoncé le Président. Enfin, pour décourager les départs, «une communication volontariste à destination de la jeunesse» sera mise en place. Sans oublier le défi, pour le moins compliqué, «de reconstituer un Etat pérenne en Libye». Finalement, la montagne n’a pas accouché d’une souris mais plutôt d’un petit rat, qui aura du mal à contenir la propagation de la peste. Car les passeurs ne sont pas la cause mais la conséquence du problème. Et l’on peut aisément parier qu’ils sauront ressurgir, sur d’autres routes, plus chères et plus dangereuses.

La Côte-d’Ivoire offre d’ailleurs un bon exemple des fausses réponses à une crise qui relève d’un malaise profond. Jeudi, au lendemain de ces annonces, le sociologue ivoirien Rodrigue Koné publiait justement une étude sur le phénomène migratoire dans son pays. Et révélait que selon les arrivées récentes en Italie, la Côte-d’Ivoire serait désormais le quatrième pays concerné par cette «aventure en Libye», après le Nigeria, la Guinée et le Bangladesh. Pourtant, rappelle le sociologue, la Côte-d’Ivoire affiche un taux de croissance prometteur de 8,5 % par an. «Beaucoup de jeunes rencontrés […] ont l’impression d’être exclus des bénéfices d’une croissance économique fortement médiatisée et qui ne sert que les intérêts des classes dirigeantes», analyse Rodrigue Koné, qui constate que la peur de mourir est perçue comme une simple fatalité, assumée par les candidats au départ. Quant à la communication visant «à décourager les jeunes qui ont cédé aux sirènes des passeurs», selon la formule de Macron, elle existe déjà en Côte-d’Ivoire, où une ONG de la société civile, le Foscao, a réalisé des petits spots diffusés à la télévision locale avertissant des dangers du voyage en mer. «Sans beaucoup d’effets pour l’instant», admet Ben, l’un des animateurs de ce projet rencontré à Anyama, une commune considérée comme l’un des points de départ vers la Libye. «En réalité, ils savent ! Mais leur désir de s’accomplir est le plus fort. Ici, un jeune sur deux économise pour partir», souligne-t-il.

A ses côtés, Ousmane (1), trentenaire au visage doux, acquiesce. Lui aussi est parti pour la Libye, en 2014. Les prisons pour migrants existaient déjà, comme les enlèvements et le racket. «Les Libyens ont la haine dans leur cœur», affirme Ousmane, qui a été détenu et torturé, puis relâché contre une rançon exigée à sa famille en Côte-d’Ivoire. Une fois libéré, il a eu peur, au dernier moment, de prendre la mer sur une barque «à peine plus grande qu’une pirogue». Il a fini par rentrer au pays, où sa famille refuse de le voir.

Unique horizon

«Ceux qui reviennent sont souvent considérés comme maudits. Ils ont gaspillé l’argent et n’ont pas réussi une traversée qui relève aussi du challenge initiatique. Ici, on estime que seuls les dieux, les plus forts, arrivent jusqu’en Europe», commente Ben, qui met en cause le rôle des mères : « Dans les familles polygames, la femme dont l’enfant est parvenu au bout du voyage va parfois être vue comme la meilleure épouse. Souvent, ce sont elles qui les poussent à partir.» Aujourd’hui, Ousmane gagne 4,5 euros par jour en travaillant comme manœuvre. Il bénéficiera de l’un des programmes de formation du Foscao. Mais combien d’autres continueront à regarder vers l’Europe comme unique horizon à leur désespoir ?

Mercredi soir, la fameuse réunion d’urgence sur la Libye présentait un casting intéressant : aux côtés d’Emmanuel Macron et d’Angela Merkel siégeait Denis Sassou-Nguesso, l’inamovible président du Congo, chargé du dossier libyen au sein de l’Union africaine (UA). Dans son pays, depuis l’élection notoirement truquée de mars 2016, tous les opposants croupissent en prison sans procès. Et ce petit émirat pétrolier maintient sa population dans la misère la plus absolue. Autant inviter le diable à sa table pour évoquer la fin de l’enfer. Et finalement, décréter qu’on va d’abord tenter d’éradiquer ceux qui en font sortir les damnés.

De la politique de la chaise vide aux mécanismes de règlement

C’est la première conférence d’arbitrage commercial international en Libye qui se tient à Tunis, et qui marque le prélude à une nouvelle ère chez nos voisins. Un rendez-vous d’une importance capitale avec l’histoire qui instaure les dispositifs juridiques nécessaires des grands projets d’investissement et de développement en Libye

C’est un rêve qui se concrétise de plus en plus. Le rêve de rattraper le temps perdu, de rallier les rangs de la communauté internationale au niveau de l’arbitrage commercial après tant d’années de refus aussi bien des conventions de coopération avec le monde arabe que des conventions internationales sur l’arbitrage à l’instar de celle de Washington et de New York. Comparée à un grand chantier à ciel ouvert ces dernières années, la Libye se trouve devant le fait accompli, celui de protéger l’investissement, d’où ce projet de loi d’arbitrage qui vient de voir le jour et qui a été au centre des débats au siège de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (Alecso) à Tunis.

Les travaux se sont poursuivis les 1er et 2 novembre, en présence de plusieurs experts de différentes nationalités, ainsi que de personnalités politiques arabes, africaines et européennes et de représentants d’organisations internationales, telles la Cour pénale internationale, la Chambre commerciale internationale.

Un nouveau projet de loi d’arbitrage commercial libyen

C’est la première conférence d’arbitrage commercial international en Libye qui se tient à Tunis, et qui marque le prélude à une nouvelle ère chez nos voisins. Un rendez-vous d’une importance capitale avec l’histoire qui instaure les dispositifs juridiques nécessaires des grands projets d’investissement et de développement en Libye.

Le directeur du Centre libyen d’arbitrage commercial international, Dr Abdul Wahab Shaglouf, a souligné que cette première Conférence internationale sur l’arbitrage en Libye se propose de présenter le projet de loi d’arbitrage commercial à la communauté internationale avant de le soumettre au Conseil de la Chambre libyenne des représentants pour approbation.

Organisée sous la houlette du Centre libyen d’arbitrage commercial international, en coopération avec la Chambre de commerce internationale de Paris (Ccip), la Cour pénale internationale(CPI), la Conférence s’est fixé comme thèmes, l’exposition et l’analyse du projet d’arbitrage en Libye et ses fondements, la revue des lois d’arbitrage selon les expériences des pays arabes et européens, les difficultés et les obstacles rencontrés en l’absence de ces lois, l’arbitrage dans la jurisprudence de la justice et le rôle du pouvoir judiciaire dans le contrôle de l’arbitrage.

Répondre aux impératifs de développement de la Libye

Les conférenciers se sont penchés aussi sur les procédures d’arbitrage et les tribunaux arbitraux, l’arbitrage en Libye, en fonction des expériences comparatives et le rôle des organisations internationales d’arbitrage, dont la Commission des Nations unies pour le droit commercial international.

Le projet de loi d’arbitrage commercial libyen a été élaboré suite à l’appel de l’Assemblée générale des Nations unies et dont l’objectif est de répondre aux impératifs de développement des activités économiques, commerciales et d’investissement, sous la responsabilité du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale et du Conseil des représentants de la Libye. Ce projet vient concrétiser le choix de l’arbitrage comme mode alternatif de résolution des conflits.

Le Centre libyen d’arbitrage commercial international a entamé l’élaboration de ce projet de loi d’arbitrage en coopération avec la Commission des Nations unies pour le droit commercial international, reconnue comme le principal organe juridique du système des Nations unies dans le domaine du droit commercial international. Il s’est aussi inspiré des expériences comparatives, dans le but d’aboutir à un projet de loi intègre ne souffrant pas de lacunes.

Nouvelle loi pour une Libye moderne

N’ayant pas ratifié encore la convention de New York, les intervenants ont appelé à combler au plus vite cette lacune et prendre acte de son importance dans la résolution des conflits et différends commerciaux, et établir des liens entre la justice en Libye et l’arbitrage international. Ils étaient unanimes à mettre en exergue les problèmes que connaît actuellement la Libye et la nécessité de recourir à l’arbitrage international pour les résoudre, dépasser les obstacles et bien protéger l’investissement sur le territoire libyen.

La Libye n’a pas ratifié les accords de coopération avec les pays arabes, elle a de ce fait un statut inédit et a persévéré dans une politique de total refus. Elle a longtemps suivi la politique de la chaise vide et refusé de ratifier les accords et conventions d’arbitrage, ont tenu à souligner des intervenants libyens, mettant l’accent sur la confusion qui prévaut sur le plan de l’exécution des décisions émanant du Conseil de sécurité au sein de l’ONU et se rapportant notamment aux biens confisqués.

Une conférence riche en débats et discussions autour de ce projet de loi d’arbitrage libyen, des défis d’ordre législatif, constitutionnel et structurel se rapportant aux instances judiciaires, ainsi que les obstacles à l’application de ce système en Libye et les moyens de les traiter. Un nouveau projet de loi qui pourrait bien s’adapter à une Libye moderne en nette phase de stabilisation.

Auteur : Samir Dridi

83% des libyens voteront pour les indépendants

Tripoli, 19 Oct.2017 (Lana)- Selon un sondage réalisé par le centre maghrébin des recherches autour de la situation en Libye (91%) de la population de l’ouest de la Libye ne sont pas satisfaits de la performance des gouvernements successifs après le renversement du régime de Kadhafi en 2011.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis ,le centre a précisé que à travers ce sondage supervisé entre la période du(20 mai et 08 juillet 2017) par des chercheurs libyens qui ont reçu dernièrement des cours de formation sous la supervision du centre des recherches qui a indiqué que l’étude a visé 5 régions de l’ouest de la Libye et a ciblé plus de 1000 citoyens (homme et femme).

Les interrogés ont souligné que la résolution de la crise politique dans le pays se réside à l’adoption d’une constitution et l’organisation des élections et que la solution politique est le seulmoyen pour sortir la Libye de sa crise.

Tandis que 64% des sondés ont exprimé leur optimisme du retour de la stabilité au pays dans la prochaine période.

المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا

تعريف:

تأسس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا في جوان - يونيو 2015 في تونس، وهو أول مركز من نوعه يعمل بكل استقلالية من أجل تعميق المعرفة بليبيا في جميع المجالات والقطاعات، ويرفد بالمادة العلمية جهود المجتمع المدني في ليبيا لإقامة الحكم الرشيد، المبني على التعددية والتداول السلمي واحترام حقوق الإنسان . مؤسس المركز: الإعلامي والباحث التونسي رشيد خشانة يقوم المركز بنشر مقالات وأوراق بحثية بالعربية والأنكليزية والفرنسية، ويُقيم مؤتمرات وندوات علمية، وباكورة نشاطاته ندوة حول "إسهام المجتمع المدني في إعادة الاستقرار والانتقال الديمقراطي بليبيا" يومي 5 و6 أكتوبر 2015 بتونس العاصمة.

موقع "ليبيا الجديدة"

موقع إخباري وتحليلي يبث الأخبار السريعة والتقارير السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن ليبيا، ديدنُه حق المواطن في الإعلام، ورائدُه التحري والدقة، وضالتُه الحقيقة، وأفقهُ المغرب العربي الكبير. يتبنى الموقع أهداف ثورة 17 فبراير ومبادئها السامية ويسعى للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد.