Le président du Conseil présidentiel du gouvernement de l’entente nationale de Libye, Fayez Al Sarraj, est depuis hier à Alger.

Sa visite, qui intervient quatre jours après sa rencontre à Paris avec l’autre protagoniste de la crise libyenne, le maréchal Haftar, vise ainsi à tenir informer les autorités algériennes sur les derniers développements de la crise dans ce pays frontalier.

Dans une déclaration à la presse à son arrivée à l’aéroport d’Alger, M. Al Sarraj considère que sa visite est «l’occasion de faire le point sur les derniers développements de la situation en Libye». M. Al Sarraj, qui a été accueilli à son arrivée à l’aéroport d’Alger par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, inscrit sa visite dans «la concertation permanente et des consultations régulières entre les deux pays». Durant sa visite, il a fait le point sur «les récents efforts fournis en vue de l’accélération de la mise en œuvre du processus de règlement de la crise» qui affecte son pays. Il a assuré que «cette visite s’inscrit dans le cadre des consultations régulières et de la coordination avec les autorités algériennes au sujet de la question libyenne». «Les consultations avec les responsables algériens visent à œuvrer pour la stabilité et la sécurité de la Libye et de l’Algérie en tant que prolongement l’un de l’autre», a-t-il souligné.

M. Al Sarraj s’est entretenu avec le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. M. Al Sarraj a fait le bilan de sa rencontre du 25 juillet à Paris avec le maréchal Haftar sous les auspices du président français, Emmanuel Macron. Une rencontre qui, pour certains, a court-circuité les efforts de paix fournis par l’Algérie pour le règlement de la crise qui affecte ce pays frère et voisin, issu de l’accord politique du 17 décembre 2015. Les efforts de l’Algérie, sous l’égide de l’ONU, visent à favoriser une solution politique dans le cadre d’un dialogue inclusif. M. Tebboune a, pour sa part, «salué les récentes rencontres intervenues entre les différentes parties libyennes», notamment entre le président Fayez Al Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, que l’Algérie considère comme des développements positifs susceptibles de faire aboutir le processus conduisant à une solution politique, inclusive et durable, à la crise libyenne. L’Algérie, comme d’autres intervenants dans cette crise, cherche à dissiper les malentendus et les différends entre Fayez Al Sarraj, chef du «fragile» GNA reconnu par la communauté internationale, et le maréchal Khalifa Haftar, qui conteste sa légitimité. Une mission difficile en raison des visions diamétralement opposées entre ces deux hommes.

Nouvelle Constitution libyenne, un projet mort-né ?

L’Instance constitutionnelle libyenne a voté, samedi dernier à Al Bayda, en faveur d’un projet de Constitution, ouvrant la voie à l’organisation par le Parlement d’un référendum populaire pour l’adoption dudit projet. L’Est libyen et les minorités toubou et touareg déplorent l’absence de compromis.

Le président de l’Instance constitutionnelle libyenne, Nouh Abdessayed Al Moghrabi, a déclaré dimanche matin aux médias que le projet de Constitution a été adopté par 43 membres sur les 44 présents, ce qui dépasse les deux tiers + 1, requis par la proclamation constitutionnelle de 2011. Ce texte de 197 articles stipule que la Libye est une République dotée d’un Président, d’un Parlement et d’un Sénat. Que Tripoli est la capitale, l’islam la religion d’Etat, et la Charia source de la législation. Les langues des communautés arabe, amazighe, touareg et toubou seront reconnues comme «langues officielles».

Les observateurs, sur place à Al Bayda (200 kilomètres de Benghazi), croient utile de souligner que le consensus autour de ce projet était absent dans la mesure où 10 membres, principalement de l’Est, ont quitté la salle juste avant le vote, réclamant son ajournement. En plus, les deux membres représentant la communauté toubou ont boycotté cette réunion parce qu’ils considèrent que les revendications de leur communauté n’ont pas été satisfaites.

Cela veut donc dire que cette proposition n’a pas satisfait l’Est et les minorités (toubou et touareg). Ces dernières n’ayant pas encore de représentants au sein de l’instance. Elles ont boycotté les élections de 2015 pour l’élection de leurs représentants. Les deux représentants de la communauté toubou, Khaled Wahli et Hamed Senoussi, ont publié dimanche un communiqué signifiant leur opposition au projet et relevant qu’il «ne respecte pas les termes du compromis passé avec la communauté toubou».

Wahli et Senoussi ont mis l’accent sur le fait que le projet «a dévié du plus important principe de la proclamation constitutionnelle de 2011, disant que le consensus est la règle de gestion des différends entre la communauté arabe majoritaire et les communautés toubou, touareg et amazighe».

Vote sous haute tension

En plus de ces divergences politiques, la réunion du vote a été émaillée de perturbations. En effet, et suite à la sortie des dix membres refusant de passer au vote, la salle a été investie par un groupe de manifestants réclamant l’annulation du vote et la tenue d’une autre réunion le lendemain.

Les manifestants ont même pris en otages certains membres de l’instance pour faire pression. Pour apaiser la tension, le président de l’instance, Nouh Abdessayed Al Moghrabi, a publié un communiqué appelant à une réunion le lendemain, «pour refaire le vote», mentionnant que cela a été décidé «sous la pression des masses populaires».

Al Moghrabi a ensuite déclaré au journal Al Wassat qu’aucune réunion n’a été prévue le lendemain dimanche 30 juillet pour la bonne raison que «la pression des masses populaires n’est pas une raison réglementaire pour refaire un vote». Cette tension n’a pas empêché le chef du Conseil présidentiel en Libye, Fayez Al Sarraj, de se féliciter dans un communiqué sur sa page Facebook du vote par l’Instance constitutionnelle de ce projet de Constitution, appelant à organiser comme prévu un référendum pour faire adopter le texte par les Libyens.

Al Sarraj a notamment dit qu’il est «nécessaire que les libertés d’opinion et d’expression soient respectées par tous ainsi que le droit de tous les Libyens de choisir leur mode de vie sans terreur ni menace». Al Sarraj a appelé en outre la classe politique à «créer un climat adéquat» pour soumettre à référendum le projet de Constitution.

Pour sa part, le rapporteur de l’Instance constitutionnelle, Romdhane Abdessalem Touijar, a appelé les différentes tendances politiques libyennes à évaluer de manière «neutre et objective» le projet soumis au peuple libyen et de «limiter leur rivalité aux domaines de l’édification de l’Etat et le rétablissement de la stabilité». Entre-temps, les actions de réconciliation et de rétablissement de l’ordre se poursuivent partout en Libye. Ainsi, le président du Parlement, Salah Aguila, a rencontré au Caire le chef de l’état-major égyptien, Mahmoud Hejazi, en charge du dossier libyen. Hejazi a également rencontré une délégation de Misrata.

L’Egypte travaille sur une réconciliation entre l’Est libyen et Misrata. En plus, la section sécuritaire de la délégation de l’ONU a visité Benghazi et compte aller à Sebha pour concevoir une stratégie globale de sécurité sur tout le territoire. L’ancien membre du Conseil national de transition en Libye, Khaled Sayah, pense que «les Libyens sont certes plus que jamais convaincus par la réconciliation mais que beaucoup reste à faire».

Sénégal – Macky Sall : verre à moitié plein ou à moitié vide ?

L’appel de l’opposition vénézuélienne à manifester était faiblement suivi samedi à la veille de l’élection d’une Assemblée Constituante voulue par le président Nicolas Maduro, un scrutin controversé qui s’annonce tendu alors que les anti-Maduro veulent accroître la pression dans la rue. L’opposition a appelé ses partisans à manifester et bloquer les principales routes du pays dimanche, jour du vote pour élire l’Assemblée chargée de rédiger une nouvelle Constitution.

Ce scrutin est jugé « illégitime » par les opposants, qui accusent le président socialiste de vouloir étendre son pouvoir et prolonger son mandat. Ils ont déjà étendu leur appel à protester à la semaine prochaine. « Cette lutte a commencé avant la Constituante et elle ne peut pas ralentir à cause de la Constituante », a estimé le député de l’opposition Freddy Guevara, qui dans un tweet a aussi appelé samedi ses partisans à « se rebeller » dimanche.

L’objectif est « le changement de gouvernement », a martelé de son côté Henrique Capriles, l’un des principaux dirigeants de la coalition de l’opposition Table pour l’unité démocratique (MUD), qui a la majorité au Parlement. Quelques poignées d’irréductibles défiaient l’interdiction de manifester décrétée par les autorités, pourtant assortie de la menace de 5 à 10 ans de prison. Épicentres des manifestations qui ont fait 113 morts depuis quatre mois, les quartiers est et ouest de la capitale Caracas, étaient les seuls à avoir encore des rues obstruées par des barricades samedi.

Le président Maduro inflexible

« On ne va pas démonter (la barricade). Je suis ici parce que ma mère est morte d’un cancer faute de médicaments » , déclarait à l’Agence France Presse Endderson, rencontré dans le quartier de Chacao (est), bastion de l’opposition. L’opposition ne participera pas à l’élection de dimanche. Selon elle, il s’agit d’une « fraude » visant à permettre au président Maduro – dont le mandat est censé s’achever en 2019 – de se cramponner au pouvoir en contournant le Parlement et l’élection présidentielle prévue fin 2018.

Le président a répété vendredi qu’il ne céderait pas sur l’Assemblée constituante. « Il nous reste une carte à jouer, la carte qui va gagner à ce jeu et cette carte c’est l’Assemblée nationale constituante », a-t-il déclaré en assurant que cette future assemblée apportera la paix et la stabilité économique au pays. « Demain (dimanche) on va faire passer un message implacable: notre peuple veut la démocratie, la paix et le dialogue », a déclaré samedi à la presse Hector Rodriguez, chef du comité de campagne du clan Maduro, précisant que 99 % des bureaux de vote étaient prêts.

Le Conseil électoral national (CNE) a assoupli les possibilités de voter, permettant aux électeurs de se présenter dans n’importe quel bureau de leur commune. Selon des analystes, le gouvernement mobilise ses bases contre l’abstention alors que l’opposition a affiché 7,6 millions de votants opposés au projet lors du référendum symbolique qu’elle avait organisé le 16 juillet. Quelque 70 % des Vénézuéliens sont opposés à la Constituante, selon l’institut de sondage Datanalisis.

La nouvelle Assemblée, dont la durée du mandat n’est pas définie, doit compter 545 membres élus selon un système combinant un vote territorial et par catégories socio-professionnelles. Ce système pourrait permettre à 62 % des 19,8 millions d’électeurs de voter au moins deux fois, soulevant des interrogations sur la validité du résultat et des chiffres de participation alors qu’aucun observateur étranger ne sera présent, souligne un analyste, Eugenio Martinez.

Des milliers de Vénézuéliens sont partis en Colombie

Très impliqué dans la crise vénézuélienne, l’ancien Premier ministre espagnol Jose Luis Rodriguez Zapatero a appelé au dialogue dans un communiqué, mais les positions des parties restent figées. A la veille d’un scrutin sous haute tension, beaucoup faisaient des provisions dans l’incertitude des jours à venir. « Mieux vaut se préparer », explique à l’Agence France Presse Maximiliano, 34 ans.

Dans la foulée d’une grève générale de 48 heures qui a fait huit morts mercredi et jeudi, les craintes d’un conflit ouvert ont aussi poussé des milliers de Vénézuéliens à partir en Colombie. Dans le même temps, la pression internationale s’accentuait sur Caracas, après les sanctions américaines de mercredi contre 13 anciens et actuels responsables gouvernementaux. Le vice-président américain Mike Pence a parlé vendredi au téléphone avec Leopoldo Lopez, un opposant vénézuélien emblématique assigné à résidence à Caracas depuis sa sortie de prison début juillet.

Marquant implicitement son soutien à l’opposition, Mike Pence a appelé à « la libération sans condition de tous les prisonniers politiques au Venezuela, des élections libres et équitables, la restauration de l’Assemblée nationale et le respect des droits de l’homme », selon un communiqué. Samedi, les compagnies aériennes espagnole Iberia et française Air France ont annoncé suspendre leur desserte de Caracas du 30 juillet au 1er août inclus, « en raison de la situation », après la décision de la compagnie colombienne Avianca de cesser ses activités dans le pays.

La Libye souhaite une réduction de son offre pétrolière en fonction de sa situation politique, économique et humanitaire

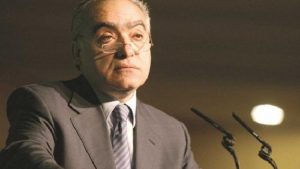

Face à la volonté de plus en plus marquée des pays membres de l’OPEP, d’appliquer un quota de réduction à la Libye et au Nigéria, la société publique libyenne du pétrole (NOC) a annoncé qu’avant de lui imposer une réduction, l’OPEP doit prendre en compte la situation politique, économique et humanitaire du pays. Cette déclaration a été faite lundi, par le patron de la NOC, Mustafa Sanalla (photo).

« La situation politique, humanitaire et économique de la Libye doit être prise en compte si on parle de plafonnement de la production.», a déclaré à Reuters, Mustafa Sanalla, le PDG de la NOC.

La NOC souhaite donc une réduction sur mesure de sa production pétrolière et propose de jouer un rôle stabilisateur, tout en augmentant sa production. « La Libye peut jouer un rôle constructif dans la stabilisation des marchés en informant l’OPEP et les marchés sur ses projets de restauration de la production.», a-t-il affirmé.

Une proposition complexe que défendra la Libye lors des prochaines rencontres entre pays producteurs. M. Sanalla a indiqué que des informations précises supprimeront l’incertitude et aideront le marché à anticiper l’évolution de l’offre et de la demande.

Il faut dire que la situation politique du pays demeure tendue malgré le recul des affrontements. Par ailleurs, l’économie est toujours fragilisée par la baisse des prix du pétrole et la chute de la production depuis les conflits ayant suivi la chute de Mouammar Kadhafi.

Rencontre interlibyenne : Macron décroche une double signature

La rencontre du Premier ministre Faïez el-Serraj et du général Haftar à La Celle-Saint-Cloud a débouché sur une déclaration conjointe à minima, qui prévoit un cessez-le-feu et la tenue d’élections.

Rencontre interlibyenne : Macron décroche une double signature

Depuis son élection, Emmanuel Macron s’est à plusieurs reprises paré des habits de chef de guerre. Ce mardi, il a tenté d’endosser ceux de faiseur de paix. En réunissant dans une même salle du château de La Celle-Saint-Cloud, Faïez el-Serraj, à la tête du Conseil présidentiel libyen, et Khalifa Haftar, le général qui contrôle la moitié Est du pays, le Président français réussit un beau coup diplomatique. Haftar avait refusé de croiser Serraj au Caire en février. Les deux rivaux s’étaient ensuite rencontrés en mai à Abou Dhabi, mais sans se mettre d’accord sur une déclaration conjointe.

Cette fois-ci, pour la première fois, le Premier ministre reconnu par la communauté internationale et le militaire rebelle à la tête de l’autoproclamée armée nationale libyenne ont signé un document commun. «Nous nous engageons à un cessez-le-feu et à nous abstenir de tout recours à la force armée pour ce qui ne ressort pas strictement de la lutte antiterroriste», dit le texte de la déclaration. Tiendra-t-il sur le terrain ? Jusqu’à présent, les offensives des troupes du général Haftar ont systématiquement été justifiées par une rhétorique antijihadiste…

Les deux hommes rappellent aussi que «la solution à la crise libyenne ne peut être que politique et passe par un processus de réconciliation nationale associant tous les Libyens». Ils s’engagent à «déployer tous les efforts pour intégrer les combattants qui le souhaitent dans les forces régulières et appeler au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration des autres dans la vie civile». Ils prennent enfin «l’engagement solennel d’œuvrer pour la tenue des élections présidentielle et parlementaire dès que possible».

Minimal

Voilà pour les grandes lignes, consensuelles, de la déclaration conjointe. Mais il faut surtout remarquer les vides : la réforme du Conseil présidentiel (évoquée par le passé pour inclure Haftar dans un triumvirat), l’autorité du pouvoir civil sur l’armée (que le général refuse obstinément), et la reconnaissance de la légitimité de Faïez el-Serraj par les institutions de l’Est du pays. Trois points de blocage qui n’ont pas été levés.

En réalité, le texte est assez minimal, mais il a le mérite d’exister. Aucun des deux leaders n’a voulu s’engager davantage, de peur d’être incapable de faire accepter les compromis à son propre camp de retour en Libye. C’est particulièrement vrai pour Serraj, qui a conclu un pacte avec des milices de la capitale Tripoli pour assurer la sécurité de son gouvernement. Même la moitié Ouest échappe largement à son contrôle : la puissante ville de Misrata et les brigades islamistes issues de la révolution de 2011 se méfient du Premier ministre, trop enclin selon eux à faire des concessions à Haftar, perçu comme un homme de l’ancien régime.

Le général est sans doute le grand gagnant de la réunion de La Celle-Saint-Cloud. Soutenu militairement par l’Egypte et les Emirats arabes unis, et dans une moindre mesure par la Russie, il est désormais adoubé par la France. Il y a dix-huit mois, il était pourtant considéré comme un obstacle au processus de paix. Mais il s’est progressivement rendu incontournable, notamment par ses conquêtes militaires, marquées par des accusations récurrentes d’exécutions sommaires de prisonniers. Sous Hollande, l’armée française lui a apporté un appui secret au nom de la lutte antiterroriste. Sous Macron, au nom du «pragmatisme» défendu par l’Elysée, Haftar a pu serrer la main du Président.

Libye : Un passage à hauts risques

En avril dernier, 53 harraga algériens, dont une vingtaine de Kabylie, ont tenté de rejoindre les côtes italiennes à partir de la Libye. Ces derniers ont été emprisonnés, ont évité de justesse la mort à plusieurs reprises et ont même été vendus aux marchands d’organes. Un rescapé originaire de Tizi Ouzou a accepté de nous livrer son témoignage. Récit d’un voyage vers la mort.

«J’ai vécu un cauchemar en Libye. Avec d’autres harraga algériens, nous avons été emprisonnés dans des conditions inhumaines par les garde-côtes libyens et on a failli être tués à plusieurs reprises par leurs balles. Franchement, je ne souhaite à personne de vivre ce que j’ai vécu. C’était l’enfer», témoigne Mokhtar, un trentenaire, originaire de Tizi Ouzou, qui a tenté de rejoindre en mai dernier les côtes italiennes à partir de la Libye. Pour ce jeune que nous avons rencontré à la ville de Tizi Ouzou, «s’exiler était une évidence». Il nous raconte qu’il ne voyait pas d’autres solutions devant lui hormis celle de quitter l’Algérie. «J’ai choisi l’exil non pour l’argent mais pour mieux vivre. Ceux qui veulent s’enrichir n’ont qu’à rester en Algérie.

Moi, j’aspire à vivre en démocratie, dans un pays où on me respecte et où je peux respirer l’air libre. J’ai l’impression de vivre en prison ici», argumente-t-il. En avril dernier, une vingtaine de jeunes originaires de Tizi Ouzou ont décidé d’atteindre les côtes italiennes en passant par la Libye. Ces derniers ont peut-être choisi l’un des chemins les plus dangereux. La Libye est non seulement un pays en guerre mais vit encore sous la menace permanente du terrorisme.

Cette voie choisie par ces jeunes reste inédite, car les harraga algériens sont plutôt réputés pour rejoindre l’Europe en partant de la Turquie, puis la Grèce ou tout simplement des côtes algériennes, dont Annaba. Mokhtar, qui a vécu cette expérience, est toujours sous le choc. Son voyage, il le raconte en tremblant : «La vie humaine n’a aucune valeur en Libye. Beaucoup ont péri. J’avais conscience que c’était dangereux, mais je ne voyais pas d’autre solution. J’avais une seule chance de quitter ce pays et je l’ai saisie.»

Grèce

Fin avril. Contacté par des amis qui ont réussi à atteindre l’Italie par la Libye, Mokhtar décide donc de faire pareil. «Je n’ai pas voulu aller en Grèce. C’est devenu dangereux, selon mes informations. Rares sont ceux qui ont réussi à quitter ce pays et rejoindre les autres pays de l’Europe. Il y a de moins en moins de gens qui partent de là-bas.

Je n’avais pas de contact avec des passeurs des côtes algériennes, sinon j’aurais pu opter pour cette solution. Ce sont des amis qui ont réussi à atteindre l’Italie via la Libye qui m’ont conseillé de faire pareil. Ils m’ont mis en contact avec deux passeurs, dont l’un est un Algérien établi à Tunis et l’autre un Libyen chargé de nous recevoir dans son pays. L’Algérien, lui, devait nous accueillir en Tunisie et nous envoyer à bord d’un taxi vers notre destination finale en Libye.

L’autre avait pour mission d’assurer notre hébergement jusqu’à notre embarcation vers l’Italie», confie-t-il. La destination finale dont parle Mokhtar est Zaouïa, une ville du nord-ouest de la Libye, connue surtout pour la contrebande et la harga. Mais avant, Mokhtar a d’abord fait Alger-Annaba puis Annaba-Tunis, où il a été accueilli par le premier passeur, l’Algérien. «Ce sont les gens de Jijel et de Tizi Ouzou qui optent le plus pour ce chemin.

Au Maghreb, ce sont les Marocains qui restent en première position, puis les Tunisiens et enfin nous, les Algériens», explique-t-il. Arrivé à Tunis, Mokhtar a payé à l’Algérien 200 euros pour pouvoir prendre le taxi accrédité par le réseau afin de l’acheminer en Libye. «Nous sommes entrés avec nos passeports. On nous a expliqué qu’il faut dire aux gens que nous allons travailler à Tripoli. J’avais 100 euros de plus et un seul pantalon. D’ailleurs, je l’ai donné à un Guinéen qui n’avait rien sur lui. Il avait tout perdu», raconte-t-il.

Poulaillers

Ce n’est que quand il a franchi le poste frontalier du côté libyen que Mokhtar a pris réellement conscience du danger qu’il risquait. «D’abord, j’ai compris que tout est une question d’argent avec la police des frontières des deux pays. Si vous payez, vous pouvez tout passer. Du côté libyen, c’étaient des gamins armés qui assuraient la sécurité. Les Libyens étaient étonnés de nous voir entrer dans leur pays qu’eux-mêmes quittaient à cause de la guerre.

Ce n’est qu’en entamant la route vers Zaouïa que nous avons commencé à voir les signes de la guerre. Les images nous ont quand même beaucoup marqués», témoigne-t-il. Arrivés à Zaouïa, Mokhtar et ses compatriotes ont été accueillis par leur passeur qu’ils rencontrent pour la première fois. Cette ville est décrite par Mokhtar comme «un grand marché de candidats à la harga». «Il y avait de toutes les nationalités. Les frais du voyage vers l’Italie sont de 1500 euros par personne.

J’avoue que les Algériens étaient mieux respectés. En réalité, tout dépend des passeurs, mais il faut dire que le nôtre était généreux avec nous. Nous avons eu droit à des conditions confortables. Mais les autres, notamment les Subsahariens et les Bangladais, ils étaient traités comme des animaux.

D’ailleurs, ils étaient logés dans des poulaillers. Les Libyens les appellent les esclaves», confie-t-il. Des centaines de passeurs, chacun avait sa spécialité. Et quand on parle de spécialité dans ce domaine, c’est qu’on parle de pays. «Là-bas, il est strictement interdit d’avoir un téléphone ou d’utiliser la connexion internet de peur que vous soyez localisé. Evidemment, nous nous sommes débrouillés comme nous pouvions. Dans mon cas, j’ai réussi à avoir un téléphone pour donner de mes nouvelles à ma famille. Mais ce n’était pas facile», assure-t-il.

Chalutier

Mokhtar et ses compagnons ont attendu 25 jours avant d’embarquer. «Nous étions à la fois très heureux d’apprendre la nouvelle et effrayés en même temps, car nous avions entendu beaucoup parler des personnes qui ont péri en pleine mer où de gens qui avaient été tués par les deux gardes-côtes libyens et italiens. Parfois, on tente même de renverser le bateau. Mais la plupart de ceux qui meurent en pleine mer sont d’Afrique subsaharienne.

Ces derniers partent avec des moyens dérisoires, très nombreux dans de petits Zodiacs. Ils sont une cible facile, surtout pour les gardes-côtes italiens», raconte-t-il avec amertume. Mokhtar explique que seuls les passeurs qui surveillent le mouvement de la mer donnent le signal du départ. Ce jour-là est arrivé. Mokhtar a embarqué vers 2h, le 17 mai dernier, avec près de 500 personnes dans un chalutier de 18 m2 seulement.

Le voyage a duré deux heures et demie, selon lui. Mais à une demi-heure de la zone maritime italienne, les gardes-côtes libyens débarquent et interceptent le bateau. Et c’est ici que commence le cauchemar de Mokhtar et ses compagnons. «Dans notre bateau, nous étions majoritairement des Algériens avec quelques Marocains. Les gardes-côtes libyens ont commencé par tirer sur notre bateau. Ils ont touché un Marocain au visage.

Je ne sais même pas s’il est toujours en vie ou pas. Nous avons été pris de panique. Beaucoup ont tenté de sauter dans l’eau, mais c’était impossible de le faire. Les Libyens nous ont cernés. Nous avons décidé de nous rendre sous la menace de leurs armes. Ils ont même tenté de renverser notre chalutier en le bousculant avec le leur.

Un vrai cauchemar», confie-t-il. Mokhtar raconte que quand les gardes-côtes sont montés sur le bateau, ils ont demandé à tout le monde de vider leurs proches. «Il cherchaient les portables et l’argent (euro et dollar américain), précise-t-il. Il y avait parmi nous ceux qui ont réussi à cacher leur argent, mais les Libyens ne les quittaient pas des yeux. Pour eux, toute personne qui voyage a forcément de l’argent sur elle.»

Nus

Conduits vers les côtes libyennes, le rêve de ces Algériens d’atteindre l’Italie se termine là. Arrivé à Zaouïa vers 10h, Mokhtar ignorait ce qui l’attendait. Lui, il était de ceux qui avaient caché l’argent dans la partie de la ceinture de leurs pantalons. «Les gardes-côtes nous ont demandé d’ôter tous nos vêtements.

Comme moi, beaucoup parmi nous étaient carrément nus. Ils ont commencé par me tirer des balles entre les jambes, me faire peur pour me pousser à leur donner mon argent. Tabassé, j’ai fini, sous la menace, par le leur donner le troisième jour», se souvient-il. Mokhtar raconte que lui et les autres Algériens ont tous été emprisonnés dans des conditions qu’il décrit comme «inhumaines». «Nous étions dans une prison qui ne dit pas son nom.

On nous donnait, une fois par jour, un plat de pâtes et un morceau de pain pour sept personnes. Nous étions affamés, au bout du septième jour, je pouvais tuer pour un morceau de pain», avoue-t-il. Le passage de Mokhtar en prison a été très pénible, selon ses dires. C’est d’ailleurs ce qui l’a le plus marqué. «Certains détenus étaient blessés. Il y en a même qui sont morts. Aucun n’était algérien. Je vous assure que nous ne ressentions rien du tout. Nous voyons les cadavres comme si de rien était.

Je me rappelle qu’un jour, on nous a servi à manger au moment où un détenu de nationalité soudanaise, si je me rappelle bien, a commencé à rendre l’âme. Je vous assure que personne n’a pris la peine de le regarder ou de l’assister lors de son dernier souffle. Nous avions tellement faim que nous avons continué à manger devant lui. Car vous n’allez rien trouver plus tard si vous essayez de l’aider. Nous étions déshumanisés, sans cœur et sans âme. J’ai failli perdre la tête, car je ne comprenais pas ce qui m’était arrivé. Comment suis-je devenu ainsi ?» s’interroge-t-il.

Diplomate

Lueur d’espoir, car au bout du septième jour, un homme bien habillé fait signe de loin à Mokhtar et ses amis. «Etes-vous algériens ?» a-t-il demandé. «Oui, et nous sommes des dizaines ici», répondent les harraga algériens. La personne en question était un diplomate algérien dépêché, selon Mokhtar, pour s’enquérir de la situation des détenus à Zaouïa. Mokhtar a pu enfin respirer, car enfin les autorités algériennes ont été informées de leur présence en Libye, mais sans plus. Au bout du 11e jour, le diplomate réapparaît.

Mais cette fois-ci, c’est pour les faire sortir de là, ce qui a été accueilli avec une énorme joie par les détenus algériens. «Je ne trouve plus les mots pour remercier nos ambassades et responsables consulaires ainsi que les autorités algériennes pour tout ce qu’ils ont fait pour nous. Je ne peux imaginer ce qui aurait pu nous arriver sans leur intervention», insiste-t-il.

Embarqués dans un bus, les 23 premiers harraga libérés ont vécu un autre calvaire au cours de leur chemin. A la sortie de Zaouïa, en direction de Tripoli où ils devaient être reçus par les autorités libyennes et les services consulaires algériens avant leur rapatriement en Algérie, une chose inattendue est arrivée. «Des policiers libyens ont arrêté le chauffeur de bus et l’ont emmené sans nous donner plus d’explications.

Nous n’avons rien compris. On nous a dit plus tard que nos corps avaient été vendus aux marchands d’organes. Figurez-vous, ils achètent des gens, les tuent et vendent leurs organes. Un Subsaharien est vendu, selon ce qui m’a été dit, entre 300 et 600 euros. Les Algériens à 1200 euros», confie-t-il toujours sous le choc.

Sauvé par les policiers libyens, Mokhtar raconte que le calvaire a pris fin à ce moment-là. «Nous avons été accueillis comme des rois. J’ai enfin retrouvé l’hospitalité du peuple libyen. Ils nous ont fait à manger et nous n’avons manqué de rien. Pour vous dire, à Tripoli, les personnes conduites au centre de transit où nous étions n’avaient pas la liberté de circuler. Mais tout a changé depuis notre arrivée. Je pense que les autorités algériennes y ont été pour beaucoup, mais aussi les Libyens rencontrés à Tripoli étaient très généreux et sympathiques avec nous», assure-t-il.

Aéroport

Le 7 juin dernier, les services du consulat algérien à Tripoli débarquent avec l’Algérien diplomate qui, selon Mokhtar, les a suivis depuis et a veillé à ce qu’ils ne manquent de rien. C’était le jour du départ pour l’Algérie. «Je n’en croyais pas mes yeux. J’étais tellement content que j’ai failli m’évanouir en apprenant la nouvelle», assure-t-il, souriant. Attendus par leurs familles à l’aéroport Houari Boumediène, les harraga algériens revenus du calvaire de la Libye n’ont pu voir les leurs que 24 heures plus tard.

Pour cause, ils ont d’abord été entendus par les services de la police avant d’être relâchés dans la soirée du 8 juin. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les 32 autres harraga, restés en détention à Zaouïa, ont pu être rapatriés quelques jours plus tard. C’est la fin d’une expérience inhumaine pour Mokhtar dont il n’est pas près d’oublier le moindre détail. La question du pourquoi de son exil le met parfois dans tous ses états.

Il en parle, ressasse et tente d’expliquer son malaise et raconter son désarroi en Algérie. «Nous sommes dans un pays où vivent des gens qui vénèrent l’argent. Là, on écarte les compétences et on encourage l’ignorance. Avec l’argent, vous pouvez tout acheter, y compris les consciences. Comment voulez-vous que je prenne le risque de me marier et d’avoir des enfants dans un pays pareil. Les Etats qui se respectent se construisent sur la base de l’éducation et de la justice.

Or il n’y a ni l’une ni l’autre dans notre pays. Moi, je cherche la paix morale où chacun peut mener sa vie sans que personne n’y interfère. Je veux vivre là où les gens reconnaissent la valeur de l’humain. J’ai demandé un visa à plusieurs pays européens et aucun d’eux ne me l’a accordé. Comment voulez-vous que je fasse ? J’ai donc été obligé d’opter pour la harga. Mais sachez une chose, mes pieds se poseront un jour ou l’autre en Europe.»

Libye. A l’Ouest, le trafic florissant de l’or noir

La contrebande pétrolière connaît un réel essor en vertu d’accords qui seraient établis entre des milices libyennes et des familles de la mafia sicilienne.

Sabratha est une localité située à l’extrémité occidentale de la côte libyenne. Fondée par les Phéniciens et renommée pour ses ruines romaines antiques, cette partie historique du littoral nord-africain est devenue aujourd’hui un refuge de combattants et un haut lieu de la contrebande de carburants.

Si vous attendez la tombée de la nuit, vous verrez des dizaines d’hommes qui remplissent des navires de pétrole”,

indique Davide, la cinquantaine, ingénieur originaire du nord de l’Italie qui travaille depuis des années dans l’Ouest libyen et qui a souhaité, pour sa sécurité, être présenté sous un faux nom. “J’ai vu des dizaines de navires, des dizaines de pétroliers lever l’ancre sous les yeux des gardes-côtes locaux, poursuit-il. Les milices armées qui contrôlent le secteur compris entre Zawiya et Sabratha se partagent l’activité avec la complicité de la police et des gardes-côtes.” Le carburant, explique-t-il, est acheminé vers les ports européens “sous les yeux de ceux qui sont censés surveiller les côtes. Tout le monde est au courant.”

Migrants : l’Europe face à un nouveau défi venu d’Afrique

Comme à chaque printemps, les trois compteurs de l’exode migratoire, de la honte en Méditerranée et des récriminations entre Européens virent au rouge. En Italie, les débarquements de migrants sont en hausse de plus de 40 %, soit 61.234 hommes, femmes et enfants depuis le début de l’année. Au 9 juin, les naufrages avaient fait 1 622 noyés, morts ou disparus, d’après l’Organisation internationale des migrations. Comme souvent l’UE y trouve matière à des règlements de comptes internes, plutôt qu’à des réponses décisives ou simplement concrètes.

En 2015, Angela Merkel et ses partenaires européens avaient conclu une année calamiteuse en fermant la route des Balkans, puis en obtenant de la Turquie qu’elle barre la mer Egée aux réfugiés de guerre, essentiellement syriens. Un bon million était déjà passé. En 2016, les Vingt-Huit ont voulu désamorcer l’autre déferlement migratoire – économique celui-là – venu d’Afrique. Ils ont tenté d’appliquer la recette turque à la Libye, plaque tournante des routes d’émigration qui partent de l’Ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, Nigeria) et de la Corne de l’Afrique.

Dans l’affaire, Ankara s’est révélé comme un partenaire exigeant, mais fiable, à la surprise de beaucoup. C’est précisément ce qui fait défaut à Tripoli. La «bombe» africaine reste pour le moment sous contrôle, mais la mèche est allumée. Elle risque à tout moment d’exploser, avec son cortège de misère humaine et de retombées politiques. En Europe, les gouvernements respirent après les revers de l’extrême droite xénophobe. Mais ils auraient tort de détourner le regard.

Le défi migratoire est aussi l’affaire d’une génération: en 2050, l’Afrique aura doublé sa population pour atteindre 2,5 milliards d’habitants, le quart de la planète. Il y a peu de chance que la croissance y rattrape la démographie. La chancelière Merkel vient justement de rappeler que c’est d’abord une question de bonne gouvernance, d’emploi et d’investissements européens à la hauteur.

En Libye, la perspective est sombre. Il y a six mois, un Conseil européen s’était fixé comme but «d’endiguer les flux» pour l’été. C’est raté, comme le constatera peut-être un autre sommet, convoqué le 22 juin. Cela fait trois ans que les marines de guerre italienne puis européenne font des ronds dans l’eau, à la limite des eaux territoriales libyennes. Epaulées par les ONG, elles ont sauvé 36.000 quasi-naufragés, largués tout près de là par les trafiquants négriers du XXIe siècle. Mais elles ne peuvent pas franchir la ligne, ni en découdre directement avec les passeurs, leurs matériels et leurs bases.

Une aide financière pour verrouiller les frontières

Au Nord, les Vingt-Huit ont commencé de former, entraîner et équiper des dizaines de gardes-côtes libyens qui, comme leurs collègues turcs, auraient la tâche que les Européens ne peuvent – ou ne veulent – pas assumer: faire barrage. Au Sud, l’UE négocie avec cinq pays d’origine ou de transit – l’Ethiopie, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et surtout le Niger – des «conventions migratoires» prenant modèle sur l’accord noué avec Ankara: une aide financière contre un verrouillage des frontières à l’émigration.

D’autres réfléchissent à l’ouverture de camps sur le sol africain même, confiés à des organisations humanitaires. Il s’agirait, comme en Turquie, de retenir les candidats à la traversée et de faire le tri sur place entre réfugiés et migrants économiques, ceux-là bien plus nombreux et voués au retour à demeure. Les voisins de la Libye renâclent.

La Libye, déchirée entre factions surarmées, reste avec le nord du Sahara un trou noir de l’action humanitaire. «L’insécurité est un problème pour les migrants mais aussi pour toute l’assistance internationale, confie le responsable d’une grande institution. En fait, nous sommes plus libres de nos mouvements en Syrie et en Afghanistan.» Beaucoup mettent en doute la loyauté des gardes-côtes locaux, subventionnés par l’UE, mais souvent inféodés aux milices, aux potentats locaux et parfois même aux passeurs. D’une organisation à l’autre, le chiffrage des candidats en attente de traversée vers l’Italie varie de 300.000 à 1 million.

Le soupçon est que ceux qui les poussent au prix fort dans des rafiots répondent aux mêmes ordres que ceux qui les rattrapent un peu plus loin en mer. Entre deux tentatives, les migrants se retrouvent dans une trentaine de «centres de détention», souvent à la merci du racket et de l’esclavage sexuel. Moins de la moitié de ces camps ont pu être visités par le HCR. L’Europe continue de vivre «dans une dangereuse fiction», constatait récemment Arjan Hehenkamp, l’un des patrons de MSF.

Libye : Ghassan Salamé nommé envoyé de l’ONU

Le Conseil de sécurité des Nations unies a donné, mardi, son feu vert à la nomination de l’universitaire et ancien ministre libanais de la Culture Ghassan Salamé, comme émissaire onusien en Libye. Cette nomination achève une recherche de quatre mois pour trouver un nouveau responsable de la mission politique de l’ONU en Libye, chargé de chapeauter les négociations pour parvenir à un accord en vue de la composition d’un gouvernement d’unité nationale. Le secrétaire général, Antonio Guterres, avait soutenu sa nomination après une série de rejets, par des membres du Conseil, d’autres personnalités envisagées. En février, les Etats-Unis se sont ainsi opposés à la nomination de l’ancien Premier ministre palestinien Salam Fayyad, l’administration américaine expliquant agir dans l’intérêt d’Israël, son allié. Sa nomination aurait été accompagnée de celle de l’ancienne ministre israélienne Tzipi Livni à un poste d’émissaire onusien. Mais ce projet ne s’est jamais concrétisé après le rejet américain de M. Fayyad, ont expliqué des responsables de l’ONU. Depuis, plus d’une dizaine de noms ont été évoqués avant que les 15 membres du Conseil de sécurité ne finissent par s’entendre sur Ghassan Salamé. Il va succéder à l’Allemand Martin Kobler qui occupait ce poste depuis novembre 2015. Ce Libanais de 66 ans est devenu en 2010 directeur de l’Ecole des affaires internationales de Sciences-Po Paris. Il enseigne aussi les relations internationales à Sciences-Po Paris. Au Liban, Ghassan Salamé a été ministre de la Culture de 2000 à 2003, puis conseiller de l’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan, et de la mission onusienne en Irak. Rivalités politiques et combats entre milices ont affecté les efforts de la Libye pour surmonter le chaos qui a suivi le renversement puis la mort du colonel Mouammar El Gueddafi en 2011. R. I.

L’ONU envoie le docteur Salamé au chevet de la Libye

Le nouvel envoyé spécial des Nations unies, le Libanais Ghassan Salamé, est un intellectuel réputé et un diplomate chevronné. Il remplace l’Allemand Martin Kobler.

L’ONU envoie le docteur Salamé au chevet de la Libye

C’est le sixième homme à s’atteler à la tâche. Ghassan Salamé, 66 ans, a été nommé envoyé spécial de l’ONU en Libye. Le Conseil de sécurité a officiellement validé sa candidature mardi, sur recommandation du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Originaire d’un village chrétien des montagnes du Liban, Ghassan Salamé, fils d’instituteur, s’est installé en France en 1975 avec sa famille – il est le père de la journaliste Léa Salamé. Intellectuel renommé, docteur en sciences politiques et en lettres, il partage ses activités entre l’enseignement universitaire et la diplomatie.

Ministre de la Culture du gouvernement de Rafik Hariri au début des années 2000, il est par ailleurs l’auteur de nombreux ouvrages de géopolitique et fut pendant cinq ans directeur de l’Ecole des affaires internationales de Sciences-Po Paris. Son parcours onusien, en parallèle, l’a notamment conduit en Irak, où il manqua d’être tué dans un attentat à Bagdad le 19 août 2003, et en Birmanie, où Ghassan Salamé s’est impliqué pour faire cesser les persécutions visant la minorité musulmane rohingya. Il avait l’oreille de Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies de 1997 à 2006, puis de Ban Ki-moon (2007-2016). L’an dernier, le Libanais avait présenté sa candidature à la direction générale de l’Unesco.

En Libye, il remplace l’Allemand Martin Kobler, dont le mandat avait été prolongé de quatre mois. Le précédent candidat à sa succession, l’ex-Premier ministre palestinien Salam Fayyad, avait été rejeté à la surprise générale par l’administration Trump en début d’année. Sa représentante aux Nations unies, Nikki Haley, avait déploré le fait que «depuis trop longtemps, l’ONU a injustement penché en faveur de l’Autorité palestinienne au détriment de nos alliés en Israël».

La mission de Ghassan Salamé est des plus délicates. La Libye reste partagée entre trois gouvernements rivaux – l’ONU reconnaît celui de Faïez el-Serraj, installé à Tripoli mais à l’autorité très fragile – et des dizaines de municipalités, milices, tribus et groupes armés autonomes, aux allégeances changeantes. L’un des premiers défis de l’envoyé spécial sera d’asseoir à la table des négociations l’intraitable maréchal Khalifa Haftar, qui a pris le contrôle de la moitié Est du pays et dont les troupes ont récemment avancé vers l’Ouest. Motif d’espoir : la Chambre des représentants, qui soutient Haftar, a salué ce jeudi la nomination de Ghassan Salamé. Une reprise des discussions pourrait aboutir à un aménagement de l’accord de Skhirat – la feuille de route qui devait mener à la réconciliation libyenne – signé en décembre 2015 mais aujourd’hui jugé inapplicable.

L’intellectuel libanais ne s’est pas encore exprimé publiquement sur ce dossier brûlant. Mais, conformément à ses habitudes, il a tweeté un poème de Verlaine en français et en arabe. Son titre : J’ai presque peur, en vérité.

المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا

تعريف:

تأسس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا في جوان - يونيو 2015 في تونس، وهو أول مركز من نوعه يعمل بكل استقلالية من أجل تعميق المعرفة بليبيا في جميع المجالات والقطاعات، ويرفد بالمادة العلمية جهود المجتمع المدني في ليبيا لإقامة الحكم الرشيد، المبني على التعددية والتداول السلمي واحترام حقوق الإنسان . مؤسس المركز: الإعلامي والباحث التونسي رشيد خشانة يقوم المركز بنشر مقالات وأوراق بحثية بالعربية والأنكليزية والفرنسية، ويُقيم مؤتمرات وندوات علمية، وباكورة نشاطاته ندوة حول "إسهام المجتمع المدني في إعادة الاستقرار والانتقال الديمقراطي بليبيا" يومي 5 و6 أكتوبر 2015 بتونس العاصمة.

موقع "ليبيا الجديدة"

موقع إخباري وتحليلي يبث الأخبار السريعة والتقارير السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن ليبيا، ديدنُه حق المواطن في الإعلام، ورائدُه التحري والدقة، وضالتُه الحقيقة، وأفقهُ المغرب العربي الكبير. يتبنى الموقع أهداف ثورة 17 فبراير ومبادئها السامية ويسعى للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد.