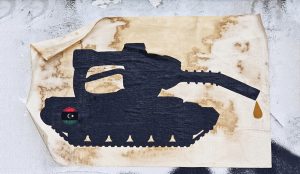

L’Algérie est engagée dans une véritable course contre la montre pour éviter une confrontation directe entre le gouvernement libyen d’entente nationale et l’Armée nationale libyenne (ANL) dont le chef, le maréchal Khalifa Haftar, a menacé dernièrement de lancer ses troupes sur Tripoli pour prendre le pouvoir par la force.

Soutenu financièrement et militairement par l’Egypte et certaines capitales occidentales, le commandant en chef de l’ANL refuse à ce jour d’appliquer l’accord interlibyen du 17 décembre 2015 au prétexte qu’il fait la part belle aux islamistes proches de la confrérie des Frères musulmans. Le maréchal Khalifa Haftar bénéficie également de la couverture politique d’une partie des membres du Parlement de Tobrouk, qui rejette également l’accord interlibyen.

Craignant une plus grande déstabilisation de la région, les autorités algériennes viennent de recevoir, tour à tour, des responsables de Tripoli et de Tobrouk à Alger, afin de les persuader d’éviter une telle option et de reprendre, sans plus tarder, le chemin des négociations afin de trouver une issue politique à la crise. Les responsables algériens ont même impliqué dans leurs différents tours de table le maréchal Khalifa Haftar avec lequel ils n’avaient jusque-là jamais eu de contacts officiels.

Et c’est le même message, le même appel à la raison que le Premier ministre Abdelmalek Sellal a adressé hier autant à son homologue libyen, Fayez El Sarraj, qu’au maréchal Khalifa Haftar qui avait effectué la semaine dernière sa première visite en Algérie. Dans leurs contacts avec les différentes parties libyennes, les Algériens ont tenu à montrer qu’ils traitent tout le monde sur le même pied d’égalité et qu’ils restent attachés au respect des grandes lignes de l’accord interlibyen du 17 décembre 2015.

Tous les observateurs qui avaient misé sur un «lâchage» par les autorités algériennes de Fayez El Sarraj après la récente visite à Alger du commandant en chef de l’ANL devront donc réviser leur copie. En revanche, Alger a envoyé suffisamment de signaux clairs pour faire comprendre aux uns et aux autres qu’elle ne laissera pas s’allumer un nouveau foyer de tension en Libye. Surtout que la plupart des pays de la région sont extrêmement fragiles au plan sécuritaire, à commencer par la Tunisie.

Dans le dossier libyen, l’Algérie est actuellement en phase avec les Etats-Unis qui ne pensent pas qu’il existe une solution à la crise libyenne en dehors de l’accord inter-libyen signé à Skhirat le 17 décembre 2015. Le département d’Etat américain — dont l’appui à Martin Kobler, le chef de la Mission des Nations unies en Libye, ne souffre d’aucune ambiguïté — ne croit pas, par ailleurs, le maréchal Khalifa Hafitar capable de reconquérir militairement le pouvoir.

Il n’est également pas question pour les Américains de soutenir l’ancien officier supérieur de Mouammar El Gueddafi, a confié une source à Washington. Bien que le commandant en chef de l’Armée nationale libyenne ait acquis la citoyenneté américaine depuis plusieurs années, c’est avec une certaine méfiance qu’il est actuellement perçu dans la capitale fédérale.

L’Algérie est soutenue aussi par l’Union africaine dans ses efforts destinés à convaincre les Libyens de privilégier la solution politique et pacifique pour régler leurs différents. L’organisation panafricaine vient d’ailleurs de mettre en place un haut comité des chefs d’Etat pour la Libye. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA a indiqué, la semaine dernière à Oran, que ce comité devrait bientôt se rendre à Tripoli et à Tobrouk «pour amener les frères libyens à une réunion de réconciliation».

Zine Cherfaoui

Tunisie : Le retour inquiétant des terroristes

La société civile a organisé une manifestation, samedi dernier, devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour réclamer des poursuites judiciaires contre les Tunisiens ayant combattu dans les rangs des groupes armés en Syrie, en Libye et en Irak. Selon le ministre tunisien de l’Intérieur, près de 800 Tunisiens seraient rentrés au pays durant l’année 2016, après avoir passé des périodes prolongées dans ces zones de conflit.

Les défaites subies par Daech à Syrte (Libye) et Alep (Syrie) inquiètent à plus d’un titre la société civile tunisienne, qui a peur d’un «deal» entre les puissances régionales, stipulant de rapatrier des milliers de terroristes en Tunisie, sans poursuites judiciaires. Avant-hier, une manifestation a été planifiée par des organisations de la société civile devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour réclamer des poursuites judiciaires contre les Tunisiens ayant combattu dans les rangs des groupes armés en Syrie, Libye et en Irak. «Nous sentons l’odeur d’un arrangement international stipulant de rapatrier ces combattants en Tunisie, par les mêmes puissances régionales qui ont encouragé leur immersion dans ces combats», a averti la militante citoyenne Latifa Bouslama.

Les slogans scandés par les quelques centaines de manifestants ont insisté sur l’aspect civil de l’Etat. «Tunisie, Etat civil respectant les droits et les libertés», ont-ils crié. Présent à la manifestation, Mehdi Abdeljawed, membre du parti Machrouaa Tounes (20 sièges au Parlement), s’est dit inquiet de voir la Tunisie «envahie par ces troupes de terroristes, rodés aux techniques des perturbations et des crimes». L’universitaire a appelé les autorités tunisiennes à «éviter le piège des puissances régionales, comme la Turquie et le Qatar, qui ont été derrière l’immersion des jeunes Tunisiens dans ces conflits».

Risques

Dans le même ordre d’idées, le ministre tunisien de l’Intérieur, Hédi Majdoub, a déclaré jeudi dernier, lors d’une séance réservée à son questionnement à l’ARP, concernant l’assassinat, le 15 décembre 2016, de l’ingénieur spécialiste en drones, Mohamed Zouari, que près de 800 Tunisiens sont rentrés au pays durant l’année écoulée, après avoir passé des périodes prolongées dans des zones de conflits armés (Irak, Syrie et Libye).

Le ministre a reconnu que les renseignements concernant ces personnes ne sont, parfois, pas suffisants. «Les services de sécurité font de leur mieux pour les surveiller et réunir toutes les informations les concernant», a affirmé le ministre de l’Intérieur. En règle générale en Tunisie, ces personnes rentrées des aires de conflits armés et reconnues impliquées dans les combats sont traduites devant la justice, en vertu des juridictions antiterroristes.

Quelques dizaines, seulement, parmi les 800 personnes de retour en Tunisie, ont été concernées par ces poursuites. L’incertitude plane donc sur ce dossier très complexe. Les Tunisiens ont peur de ce que leur préparent les puissances internationales et régionales. «La manifestation de ces Tunisiens est un avertissement à l’égard de leur gouvernement», constate le député Mongi Rahoui du Front populaire (opposition).

Les forces de sécurité intérieure se sont alarmées d’un risque de «somalisation» de la Tunisie en cas de retour massif des terroristes tunisiens dans leur pays, exhortant le gouvernement à prendre des «mesures exceptionnelles», dont la déchéance de la nationalité. «Le retour en Tunisie des terroristes en provenance des foyers de tension est alarmant et peut conduire à la somalisation du pays», a affirmé dans un communiqué, repris par l’AFP, le Syndicat national des forces de sécurité intérieure.

Ces terroristes ayant notamment combattu en Irak, en Syrie et en Libye «ont reçu des formations militaires et appris à manipuler toutes sortes d’armes de guerre sophistiquées», a relevé le syndicat. Déplorant «l’absence de volonté politique», les forces de sécurité ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures «exceptionnelles», mentionnant «la déchéance de nationalité».

Ces terroristes pourraient rejoindre les «cellules dormantes» du pays, et «accepter leur retour (…) contribuera à élargir le cercle du terrorisme», ont-elles prévenu. La Tunisie compte plus de 5000 ressortissants dans les rangs d’organisations terroristes à l’étranger, selon l’AFP qui cite un groupe de travail de l’ONU, et la perspective de leur retour suscite une inquiétude grandissante.

Sellami Mourad

Après la libération de Syrte, les défis de la Libye

Le groupe terroriste a perdu la ville de Syrte après plusieurs mois de bataille acharnée, mais sa menace et les désunions libyennes restent des défis importants à relever.

Les terroristes du groupe Etat islamique (EI) ont subi un revers majeur avec l’annonce de la reprise totale de leur fief libyen de Syrte qu’ils ont farouchement défendu pendant plus de six mois. La «victoire» à Syrte a été proclamée la semaine écoulée par le Gouvernement libyen d’union nationale (GNA), qui a salué «le retour» de la ville dans le giron de l’Etat. «Nos forces ont repris le contrôle total de Syrte», a précisé à l’AFP Reda Issa, le porte-parole de l’opération militaire.

Elles «ont constaté aujourd’hui un effondrement total» des terroristes, dont des «dizaines» se sont rendus, selon lui. Les derniers d’entre eux sont traqués «maison après maison». «Environ 30 d’entre eux se sont rendus» aux forces libyennes, d’autres qui tentent de fuir sont pourchassés, a ajouté ce porte-parole. L’EI s’était emparé de la ville natale de l’ancien dictateur Mouammar El Gueddafi en juin 2015 et a défendu son fief avec acharnement, utilisant des tactiques de guérilla urbaine, boucliers humains et mines antipersonnel.

La défaite de l’EI à Syrte serait un nouveau coup dur pour le groupe extrémiste qui a connu ces derniers mois une série d’échecs militaires en Irak et en Syrie, où ses combattants sont actuellement attaqués dans leurs fiefs de Mossoul (nord de l’Irak) et de Raqqa (nord de la Syrie). Elle pourrait en revanche renforcer le GNA du Premier ministre, Fayez Al Sarraj, qui peine, depuis son installation fin mars à Tripoli, à asseoir son autorité dans un pays dévasté par les conflits depuis la chute de Mouammar El Gueddafi en 2011.

M. Al Sarraj reste notamment contesté par l’homme fort des autorités parallèles basées dans l’est du pays, le maréchal Khalifa Haftar. Ce dernier s’était rendu à Alger en début de semaine, alors que l’Algérie cherche à parler avec toutes les parties libyennes afin de pousser tout ce beau monde (à part les terroristes) vers une solution politique. Le GNA avait annoncé le 12 mai le début de la bataille de Syrte, ville située sur les bords de la Méditerranée, à 450 km à l’est de Tripoli.

Les premières semaines avaient été prometteuses, les forces avaient repris la majeure partie de cette cité conquise en juin 2015 par l’EI, qui cherchait à s’implanter en Libye pour étendre son influence en Afrique du Nord. Mais les combats sont meurtriers : près de 700 morts et 3000 blessés dans les rangs des forces pro-gouvernementales, composées en partie de miliciens de la ville de Misrata. Le nombre d’éléments de l’EI tués n’est pas connu.

Une longue bataille

La bataille s’est enlisée semaine après semaine, en raison de la prudence adoptée par les forces pro-GNA pour éviter de nouvelles pertes et protéger les civils pris au piège dans la ville, même si leur nombre est très difficile à estimer. Les terroristes de l’EI étaient ces derniers mois acculés dans le petit quartier d’Al Giza Al Bahriya qu’ils ont farouchement défendu en faisant, notamment, exploser des véhicules piégés conduits par des kamikazes. «Le retard de l’assaut final est dû (…) principalement au fait qu’il s’agit de combats de rue très violents et que Daech reste déterminé à défendre ses positions jusqu’aux derniers mètres carrés», avait expliqué M. Issa à l’AFP le mois dernier.

A la demande du GNA, les Etats-Unis avaient débuté en août une campagne de frappes aériennes : plus de 470 ont été effectuées au 1er décembre par des avions, des drones ou des hélicoptères, selon l’armée américaine. Pour rappel, le Pentagone avait lancé le 1er août cette opération pour aider les forces locales à chasser les extrémistes islamistes de cette ville côtière. «En partenariat avec le gouvernement libyen d’union nationale, l’opération a été un succès» et a permis de repousser les terroristes, a indiqué le centre de commandement qui gère la région Afrique.

Drones, navires de combat et avions de chasse ont pilonné les positions du groupe EI à 495 reprises. «Nous sommes fiers d’avoir soutenu cette campagne pour éliminer l’EI de la seule ville qu’il contrôlait en dehors de l’Irak et de la Syrie», a ajouté Peter Cook, porte-parole du Pentagone, précisant que les appareils américains pourraient encore intervenir le cas échéant si le GNA le demandait.

Une victoire, mais…

Cependant, la perte de Syrte ne signifie pas la fin de la présence de l’EI en Libye. «La bataille de Syrte est finie mais la guerre contre le terrorisme en Libye n’est pas encore finie», avait déclaré Fayez Al Sarraj. De son côté, l’envoyé de l’ONU, Martin Kobler, a appelé le peuple libyen à faire preuve de vigilance face au terrorisme. Lors d’une conférence de presse à Tunis, il a déclaré que la reprise de la ville de Syrte «ne signifie pas la fin du terrorisme en Libye, mais elle représente une importante victoire». Car, comme l’analysent certains experts, les défis restent importants.

«Conquérir Syrte et y établir une ‘‘wilaya’’ a été un coup de propagande qui a attiré des combattants de toute l’Afrique du Nord et du Sahel. L’abandonner pourrait représenter un coup d’arrêt, mais tout dépendra de ce qui va se passer en Syrie et en Irak, et de la persistance ou non de territoires échappant à toute autorité en Libye», rappelle à l’AFP Mattia Toaldo, expert au groupe de réflexion European Council on Foreign Relations.

Le même expert a expliqué que «la plupart des dirigeants et des combattants de l’EI sont morts mais certains ont fui depuis le printemps dernier». Pour Claudia Gazzini, analyste au centre de réflexion International Crisis Group (ICG), «on sait que des militants de l’EI sont restés à Benghazi (est) et que des djihadistes ayant quitté Syrte se sont établis dans le sud, comme à Sebha ou la zone dite ‘‘triangle du Salvador’’», où se rejoignent les frontières entre la Libye, l’Algérie et le Niger.

Désunion

L’autre défi reste le processus politique interne. Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, s’est dit, la semaine dernière, «profondément préoccupé par la lenteur des progrès accomplis» dans l’application de l’accord politique libyen qui a entraîné une détérioration des conditions de sécurité. Ban Ki-moon a lancé un appel à toutes les parties prenantes libyennes, en particulier celles qui ne participent pas pleinement au processus, pour collaborer avec le conseil de la Présidence afin de régler les questions en suspens.

Des affrontements quasi quotidiens opposent des groupes armés qui se livrent, depuis 2011, à une lutte d’influence, empêchant les gouvernements successifs de rétablir l’ordre dans le pays. Alger prône aussi «la solution politique, le dialogue et la réconciliation nationale» pour le règlement du dossier libyen.

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, avait souligné lors d’une rencontre en octobre avec Martin Kobler que «le peuple libyen était en mesure de résoudre ses problèmes à la faveur d’un véritable dialogue loin de toute ingérence». Par ailleurs, le Haut comité des chefs d’Etat pour la Libye se prépare à se rendre bientôt à Tripoli et à Tobrouk «pour amener les frères libyens à une réunion de réconciliation», a déclaré à la presse Smaïl Chergui, à l’issue du 4e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique.

«La date et le lieu de cette réunion seront annoncés incessamment», avait-il indiqué à l’APS, notant que cette prochaine tournée dudit Comité interviendra dans le cadre de la réactivation de cette instance, créée en 2011, lors du Sommet de l’UA à Addis-Abeba. «L’UA n’a cessé d’œuvrer pour dégager une solution politique et non armée à cette crise ayant un impact aussi bien sur la Libye que sur les pays de la région», a indiqué M. Chergui, précisant que cette prochaine tournée a fait l’objet d’une réunion préparatoire le 8 novembre dernier.

L’image ternie de l’Algérie Critiques sur l’opération de rapatriement des migrants : Une «campagne tendancieuse», selon les Affaires étrangères

Après leur réponse au département d’Etat américain sur le Travel Warning, voilà que les services du ministère des Affaires étrangères reprennent leur plume pour se défendre, cette fois, des nombreuses critiques sur l’opération de rapatriement des migrants subsahariens.

Alors que médias et ONG ont dénoncé de graves atteintes aux droits de l’homme, le MAE a rendu public un communiqué, hier, affirmant le contraire et évoquant même une «campagne hostile à l’Algérie».

«D’évidence, la réalité des faits ne donne aucune base à la campagne tendancieuse menée par certains milieux connus pour leur hostilité envers l’Algérie, qui exploitent à des fins inavouables une opération somme toute ordinaire, gérée dans le respect des droits humains des personnes rapatriées et conformément aux engagements internationaux que l’Algérie a contractés», souligne la diplomatie algérienne, qui semble agacée par l’écho médiatique dépassant les frontières qu’a eu l’opération de rapatriement.

Le communiqué du MAE, tout en précisant que le retour organisé des migrants qui a eu lieu du 1er au 6 décembre a concerné «des personnes en situation irrégulière de différentes nationalités», déplore que cette opération ait donné lieu « malheureusement à des commentaires malveillants destinés à jeter le discrédit sur l’hospitalité traditionnelle du peuple algérien ainsi que sur la solidarité naturelle de l’Etat vis-à-vis des pays voisins et amis affectés par des crises provoquant des déplacements de populations».

Et sur le ton de l’explication et de la justification, le département de Ramtane Lamamra indique que l’opération de rapatriement des migrants a été décidée comme «mesure de dernier recours». «Elle a été mise en œuvre par les autorités compétentes consécutivement aux atteintes récurrentes à l’ordre public commises dans plusieurs régions du pays, notamment à Alger où des ‘dépassements graves’ ont été enregistrés.»

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères évoque «des actes de vandalisme et des agressions physiques inacceptables et injustifiées contre des bénévoles du Croissant-Rouge algérien».

Et d’ajouter que face à de tels comportements, «les forces de l’ordre ont fait preuve d’un professionnalisme et d’un sang-froid exemplaire qui ont permis de contenir les conséquences des incidents, minimes mais regrettables, survenus lors de l’opération de rapatriement». La presse s’était faite d’ailleurs l’écho d’échauffourées dans la localité algéroise de Dély Ibrahim, qui ont donné lieu à une vaste opération d’arrestation de migrants. La Ligue de défense des droits humains avait, dans un communiqué, déploré les conditions de rétention «désastreuses» de ces migrants à Zéralda, au nombre de 1400, parmi lesquels des femmes, des enfants, des demandeurs d’asile et des réfugiés. La LADDH s’était indignée de la gestion policière de la question migratoire.

Des vidéos de témoignages bouleversants de migrants expulsés ont été largement diffusées sur internet, donnant lieu à une vague de critiques contre l’Algérie. Le voisin marocain, connu pour ne pas être tendre avec les migrants subsahariens, a trouvé dans cette affaire une occasion pour gêner l’Algérie et en profiter pour annoncer son intention de prendre en charge les migrants refoulés. Acculée de toutes parts et devant les graves reproches et la dramatique situation des migrants, la diplomatie algérienne donne sa version des faits et affirme que l’Algérie n’a pas de leçon de solidarité africaine à recevoir.

«L’Algérie, qui a toujours partagé les préoccupations des pays voisins et amis, continue, malgré une conjoncture économique peu favorable, de consentir des efforts considérables en termes de prise en charge de migrants qui bénéficient, au même titre que les citoyens algériens, de l’accès gratuit aux services de santé et d’éducation», précise le communiqué du MAE. Et de rappeler que «l’Algérie a constamment fait preuve de solidarité et de coopération avec les pays frères dans leurs efforts de développement et de sédentarisation des populations aspirant légitimement à améliorer leurs conditions de vie».

Tout en affirmant que «l’Algérie ne peut en aucune façon être atteinte par le déferlement d’accusations fantaisistes et par des fuites en avant alimentant des exercices outranciers d’exploitation politicienne des conditions difficiles que connaissent toutes les personnes arrachées à leurs cadres de vie dans leur propre pays», le communiqué du MAE indique que «l’Algérie, dont l’engagement envers la position africaine commune sur la question de la migration est établi, est convaincue de la nécessité d’une mobilisation accrue d’efforts et de ressources en vue de solutions véritables aux causes sous-jacentes du phénomène qui renvoient fondamentalement au sous-développement ainsi qu’aux situations de crise et aux défis environnementaux».

Nadjia Bouaricham

Mohamed Aïssa estime que la mosquée est «immunisée» … «Daech recrute les jeunes sur les réseaux sociaux»

Selon Mohamed Aïssa, le nombre de jeunes Algériens ayant rejoint l’organisation terroriste Daech «ne dépasse pas les 100 individus», indiquant que «ce chiffre est minime par rapport aux pays voisins».

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, l’a affirmé jeudi dernier à l’Assemblée populaire nationale (APN) : la mosquée ne peut être utilisée par les organisations terroristes, en particulier la nébuleuse Daech.

«La mosquée est désormais protégée et aucune partie ou organisation ne pourront exploiter les jeunes Algériens pour les recruter dans leurs rangs», a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse, en marge d’une session plénière de l’APN consacrée aux questions orales. Selon lui, «le véritable danger viendrait des réseaux sociaux et de la Toile qui sont utilisés par l’organisation terroriste Daech pour recruter des jeunes, et non la mosquée».

Dans la foulée, Mohamed Aïssa donne le nombre de jeune Algérien ayant rejoint l’organisation terroristes Daech. Selon lui, leur nombre «ne dépasse pas les 100 individus», indiquant que «ce chiffre est minime par rapport aux pays voisins». Le ministre rappelle que l’Etat veille à la protection de la mosquée de tout extrémisme. Pour lui, «il est impossible à cette instance religieuse d’exploiter les jeunes Algériens comme ce fut le cas durant la décennie noire».

Le ministre des Affaires religieuses a aussi mis en garde contre certaines sectes étrangères à l’Algérie qui menacent la société, dont notamment le salafisme. Les services de sécurité, rappelons-le, ont mis en place depuis plusieurs mois des cellules de suivi des réseaux sociaux et de l’internet en général en vue de débusquer les semeurs d’idées subversives. Il y a quelques semaines, les éléments d’une secte baptisée El Ahmadia ont été arrêtés. A plusieurs reprises, la presse a parlé de cas de démantèlement de réseaux de recruteurs pour le compte d’organisations terroristes sur internet. Mais les informations permettant de mesurer l’étendue de ce phénomène restent indisponibles.

Lors de son passage devant les députés, Mohamed Aïssa a évoqué en plénière les mesures juridiques pour la restitution et la protection des biens wakf à travers l’ensemble du territoire national. Le ministère, estime-t-il, s’emploie à travers sa stratégie à l’établissement d’un fichier national du wakf et le développement des moyens de gestion du wakf par le recensement, l’enregistrement et l’exploitation.

Les efforts consentis par son ministère pour parvenir à une gestion institutionnelle des biens wakf, dit-il, se sont matérialisés avec la création de commissions de wilaya pour le règlement des affaires liées aux biens wakf, placées sous l’autorité du wali.

Madjid Makedhi

Monde Leçons libyennes

C’est un événement rare, pour ne pas dire exceptionnel : la commission des Affaires étrangères du Parlement britannique a publié le 14 septembre dernier un rapport de 49 pages faisant un bilan accablant de l’intervention de l’Otan en Libye en 2011 qui a conduit à la chute et à la liquidation de Mouammar Kadhafi.

Ce qui fait de cette publication un événement de portée internationale, c’est qu’elle ne met pas seulement en cause l’engagement britannique, mais qu’elle souligne le rôle décisif de la France et de M. Sarkozy personnellement dans cette tragédie.

« L’élan est parti de France », notent les députés de Westminster. « Nous avons été entraînés à intervenir par l’enthousiasme des Français », ajoutent-ils avec une ironie toute britannique avant de lister les conséquences désastreuses de cette opération : « Un effondrement politique et économique, des affrontements entre milices et tribus, des crises humanitaires et migratoires, des violations des droits de l’homme à grande échelle, la dissémination des armes du régime de Kadhafi dans toute la région et l’expansion de l’organisation État islamique en Afrique du Nord. »

Et, pour couronner le tout, le rapport considère que la menace de Kadhafi d’écraser la rébellion « dans des rivières de sang » a été largement surestimée et que des solutions politiques auraient été envisageables. Enfin, les députés accusent précisément la France et la Grande-Bretagne, appuyées par les États-Unis, d’avoir transformé une opération autorisée par l’Organisation des nations unies (ONU) en vue de venir en aide à la population civile de Benghazi menacée par la répression, en une opération visant à renverser le régime et à éliminer son chef, provoquant du même coup le mécontentement des Chinois et la fureur des Russes qui sauront s’en souvenir.

On pourra toujours dire que les choses auraient pu mieux tourner si les Occidentaux s’étaient préoccupés d’aider à la reconstruction du pays après les élections législatives de 2012 qui ont débouché sur le gouvernement de Mahmoud Jibril, considéré comme un modéré. Mais on ne peut pas refaire l’Histoire, et la réalité, c’est que la Libye a littéralement implosé en une multitude de factions armées jusqu’aux dents, dans l’indifférence générale, y compris du monde arabe.

Les leçons à tirer de ce désastre sont nombreuses. Retenons en deux. La première et la plus déterminante pour l’avenir, c’est que, dans le vaste espace euro-méditerranéen auquel la France est attachée par des liens anciens et multiples, la paix, la sécurité et la prospérité des peuples qui y vivent reposent d’abord et avant tout sur l’indépendance des nations et le respect mutuel de leurs identités et de leurs intérêts.

C’est pourquoi la France devrait refuser de se laisser entraîner dans des aventures militaires qui mettent en cause ces principes et qui ne peuvent conduire qu’à des désillusions pour elle et des désastres pour les peuples.

L’intervention de l’Otan en Libye est partie d’une initiative malheureuse de la France. Elle a trouvé son fondement dans une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, obtenue dans des conditions ambiguës, mais qui en fixait des limites précises, que cependant les forces de l’Alliance n’ont pas respectées.

Le résultat est sous nos yeux effarés : depuis cinq ans, le peuple libyen est ravagé par une guerre civile meurtrière dont on n’aperçoit pas encore l’issue. Les voisins de la Libye au sud du Sahara sont déstabilisés par des mouvements terroristes qui trouvent leur source dans le désordre libyen. Et l’Europe tout entière est sous la pression des populations africaines qui cherchent à profiter de ce désordre pour fuir, dans des conditions hélas dramatiques, la misère et l’oppression dans lesquelles elles ne supportent plus de vivre. Tout cela, qui a des conséquences extrêmement lourdes, aurait pu et dû être évité.

Désormais, pour les raisons que je viens d’indiquer, l’Europe est intéressée à ce qu’il soit mis un terme aux affrontements entre les factions et à ce que soit reconstitué un État libyen susceptible de rétablir l’ordre sur son territoire et de contribuer à la paix dans la région.

Du côté européen, la France et l’Italie sont les plus concernées par la solution de cette crise parce que ces deux pays en subissent directement les conséquences. Il est donc assez étrange que nous soyons les uns et les autres si peu actifs pour y pourvoir au moment où cela serait le plus utile entre le gouvernement autoproclamé de M. Farraj, le Parlement de Tobrouk et l’indispensable général Haftar, en liaison avec les pays arabes les plus proches : l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte.

Car voici la deuxième leçon sur laquelle je voudrais appeler l’attention : dans l’espace euro-méditerranéen, l’ONU n’a qu’une influence et une légitimité assez faibles, comme le montrent les difficultés que rencontre le médiateur désigné par le Conseil de sécurité pour la Libye. En revanche, l’Europe aurait toutes les raisons d’assumer les responsabilités qui lui reviennent.

Hélas ! Là comme ailleurs on ne l’y entend guère, si ce n’est dans une politique de sanctions menée au nom d’une vision « droits-de-l’hommiste » qui est évidemment très éloignée des réalités méditerranéennes.

Du même coup, dans ce vide politique, un certain leadership de l’Italie et de la France devrait s’imposer, non pour y mener des aventures militaires sans avenir, mais pour y pratiquer une politique d’écoute, de dialogue et d’influence en vue de mettre un terme au dangereux désordre libyen.

En ce qui concerne la France en tout cas, c’est peu dire qu’un renouveau de la politique méditerranéenne et arabe de notre pays, fidèle à ses attachements traditionnels, est attendu de toutes parts dans la région à l’occasion de la prochaine élection présidentielle française de mai 2017. Espérons que nos amis ne seront pas déçus !

Monde Leçons libyennes December 12, 2016

C’est un événement rare, pour ne pas dire exceptionnel : la commission des Affaires étrangères du Parlement britannique a publié le 14 septembre dernier un rapport de 49 pages faisant un bilan accablant de l’intervention de l’Otan en Libye en 2011 qui a conduit à la chute et à la liquidation de Mouammar Kadhafi. Ce […]

Herve de Charette

erve de Charette

Tiraillements interlibyens

Récemment, les répercussions de la bataille de Syrte contre Daech sont presque éclipsées par la réalisation du général Khalifa Haftar, représentée par le contrôle du « croissant pétrolier ».

Ce développement bouleverse-t-il le paysage politique libyen, ou n’est-il que l’une des manifestations d’un conflit multidimensionnel dont la fonction géopolitique n’a pas expiré ?

Depuis la fin de l’été 2014, deux gouvernements se sont installés en Libye : l’un à Tripoli, contrôlé par les islamistes et les autoproclamés garants de la révolution de février 2011, l’autre se trouve à Al-Baida, soutenu par le Parlement légitime installé à Tobrouk, à l’est du pays, tous deux dominés par les modérés et d’anciens kadhafistes.

En mars 2016, il aura fallu le changement de l’émissaire onusien (Martin Kobler succédait à Bernardino Leon) et l’irruption flagrante de Daech pour que les grands acteurs imposent l’accord interlibyen de Skhirat et poussent à l’installation d’un seul gouvernement légitime à Tripoli. En attendant cette issue, un Conseil présidentiel d’entente nationale présidé par Fayez al-Sarraj s’installe dans la capitale libyenne et devient le principal interlocuteur de l’extérieur.

Un équilibre délicat dictait la formation du gouvernement d’union nationale à la suite de l’accumulation d’obstacles dans les deux camps.

Cependant, la non-clarification du statut du général Khalifa Haftar à l’Est (soutenu par l’Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie), et la non-association significative de la zone stratégique de Zenten sont amenés à compliquer l’application de l’accord de Skhirat.

Cette course contre la montre vise à un minimum de stabilisation pour combattre Daech qui ne cesse de s’étendre. On évalue le nombre de ses membres en Libye entre 2 500 et 4 000 combattants éparpillés à travers le pays (concentrations à l’est et au sud).

Au début de juillet 2016, malgré les succès de forces de Haftar à Benghazi et Ajdabiya (croissant pétrolier), et en dépit des réalisations de la milice de Misrata (liée au conseil du gouvernement d’union nationale de Tripoli) contre les combattants daechistes, la Libye s’avère un pôle d’attraction djihadiste où Daech s’étend à travers sa fuite en avant vers de régions du Sud et de l’Ouest.

Repli. Rappelons que les vastes zones désertiques du pays et ses frontières avec six pays inciteraient Daech (s’il est battu en Irak et en Syrie) à se replier vers la Libye. Après tant de reports, le 22 août dernier, le Parlement libyen, reconnu inter-nationalement, réuni à Tobrouk, a refusé d’accorder sa confiance au gouvernement d’union nationale présenté par le conseil présidentiel que dirige Fayez al-Sarraj. Parmi les raisons de ce refus la demande de réduire le gouvernement de 26 à 12 membres.

Mais le plus grand obstacle a sans doute été le différend autour de la place du général Khalifa Belgacem Haftar, commandant en chef de l’armée nationale et homme fort à l’Est et au Sud.

En tirant l’enseignement de cet échec après une longue attente, les acteurs occidentaux concernés – la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne l’Espagne et les États-Unis – ont plaidé pour la formation d’un nouveau gouverne-ment.

De plus, Paris et Rome se concurrençaient sans réussir à « arranger » la situation. Le différend entre Tripoli et Benghazi réside dans une volonté des islamistes de Tripoli de marginaliser Haftar et de ne pas reconnaître sa fonction. Mais à supposer la levée de l’obstacle Haftar, d’autres litiges persistent autour de la réouverture de ports du croissant pétrolier, ou à la lutte contre Daech après sa défaite à Syrte.

Notons aussi des changements notoires à Misrata (un courant apolitique perce dans l’importante ville) et concernant un dialogue sous les auspices du Qatar entre Abdelhakim Belhadj, homme fort de Tripoli (ex-chef du groupe islamique armé), et Abdallah Senoussi, ancien chef de sécurité sous Kadhafi !

Au début de septembre 2016, parallèlement au « quasi-nettoyage » de la présence de Daech à Syrte (dans cette ville natale de Kadhafi, on avançait le chiffre de 7 000 combattants daechistes, et à la fin, on en recense seulement près de 600), les divi-sions persistent et s’accentuent entre le conseil présidentiel de Tripoli (issu de l’accord de Skhirat) et le Parlement libyen, reconnu internationalement, installé à Tobrouk.

Et ces conflits ne sont que le reflet de luttes d’influence régionales et occidentales. Si Washington et Londres tentent avec Tu-nis et Rabat de jouer le jeu de « faiseurs » de stabilité, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Italie semblent plus proches du point de vue de la Turquie et du Qatar, grands soutiens aux islamistes de Tripoli et à la milice de Misrata (convoitée par l’Italie comme la France). L’homme fort de l’Est, le général Haftar, et le Parlement de Tobrouk (son président est l’influent politicien Akila Saleh) sont appuyés par Le Caire, Abou Dhabi et d’une façon discrète par la France.

Donné marginalisé après l’installation de Fayez al-Sarraj à Tripoli, et la fixation faite sur la bataille de Syrte, le général Khalifa Haftar met en place, mi-septembre, une « surprise stratégique » en contrôlant tout « le croissant pétrolier » (Sadra, Ras Lanouf…, soit 70 % de la production énergétique libyenne) après avoir chassé les forces des « gardiens d’installations pétrolières » d’Ibrahim al-Hadran, « qui ne sont qu’un groupe djihadiste » selon un proche de Haftar.

Du fait que l’autre foyer pétrolier à Zenten soit tenu par les amis de Haftar, le général contrôle donc la première res-source du pays et annonce qu’il remet tout à la Société nationale du pétrole. L’argent revient ainsi à la Banque centrale (deux institutions qui représentent un trait d’union entre Libyens).

Soutien. Le Caire, principal soutien de Haftar, revient sur la scène et Sarraj et Martin Kobler, l’émissaire de l’ONU, sont en Égypte pour régler l’affaire. Malgré les communiqués condamnant les forces occidentales, le fait accompli du « maréchal Haftar » (promu la semaine dernière par le Parlement de Tobrouk après son succès militaire) est incontournable et il pour-rait négocier sa place comme chef d’armée si le conseil présidentiel à Tripoli était prêt à jouer le jeu.

Un nouveau rapport de forces se dessine dans l’ancienne Jamahiriya, et l’accord de Skhirat pourrait être mis en cause pour procéder à une véritable réconciliation. Cela suppose une volonté régionale et internationale d’apaiser les luttes interlibyennes. Après avoir été perçue comme l’Eldorado tant attendu, la Libye bascule en foyer d’instabilité et de terro-risme (et exportateur involontaire de l’immigration clandestine). Il ne faudrait pas que la stabilisation de la Libye, située aux portes de l’Europe, traîne en longueur…

Libye : Retour de l’alliance sacrée Est-Misrata

Les derniers rescapés de Daech se sont rendus, lundi et hier, aux troupes du «Bloc soudé», marquant ainsi la libération complète de Syrte de la mainmise de ces extrémistes.

La bataille de Syrte était annoncée, lors de son lancement, le 12 mai dernier, comme une promenade de santé pour l’armada de Misrata, plus forte en hommes et en armements. Finalement, il a fallu plus de sept mois de combats et le recours à l’intervention aérienne américaine pour anéantir les groupes armés de Daech, estimés entre 1200 à 1500 éléments. Des troupes venant du centre, de l’ouest et du sud de Libye ont pris part à ces durs combats aux côtés des forces du «Bloc soudé», qui sont sous les ordres du gouvernement de Fayez El Sarraj.

Le porte-parole de l’hôpital de Misrata a déclaré hier que l’opération «Bloc soudé» a déjà fait 713 morts et engendré 3210 blessés.

Pour sa part, le membre du bureau de communication de l’opération «Bloc soudé», Ahmed Rouyati, a annoncé que «les pertes de Daech s’élèvent à 1200 morts». Il a également confirmé l’étroite liaison entre les éléments de Daech à Syrte et à Benghazi.

Cinq enfants et une cinquantaine de femmes de Benghazi ont été dernièrement récupérés à Syrte, selon lui. La bataille de Syrte a donc été loin d’être une promenade de santé, souligne le politologue Ezzeddine Aguil. «La principale difficulté provenait surtout du fait que ce n’est pas une guerre classique.

Les miliciens de Daech opèrent par des attaques-suicide, ce qui a lourdement pesé sur les pertes du côté des attaquants», ajoute-t-il. Ezzeddine Aguil revient pour El Watan sur le changement opéré, fin juillet-début août, dans la tactique militaire. «Après deux mois de combats, il a fallu recourir aux frappes ciblées de l’aviation américaine, depuis le 1er août et prendre à l’usure les miliciens de Daech. Et c’est ce qui explique le prolongement des combats durant sept mois», précise-t-il.

Assaut final

Annoncé depuis plus de deux mois, l’assaut final n’a eu lieu que ces derniers jours. Les dernières opérations de ratissage se poursuivent, toutefois, dans le sud de la ville. Depuis dimanche, les derniers rescapés de Daech se sont retranchés dans 15 maisons du quartier Al Jiza maritime, sur les côtes de Syrte.

Ils ont utilisé des familles et des enfants comme boucliers humains, avant de se rendre hier matin aux forces du «Bloc soudé», qui n’ont cessé de les appeler à l’aide de haut-parleurs à la reddition. Parmi les prisonniers, figure le Bahreini, dirigeant de Daech, Tourki El Benali. Plusieurs dizaines d’éléments de Daech se sont rendus, alors que d’autres ont préféré se faire exploser.

Les Américains continuent leurs attaques aériennes pour empêcher les troupes de Daech de se faire exploser au milieu des concentrations de militaires ou de civils. Pas plus tard que lundi, trois attaques aériennes américaines ont été enregistrées contre sept cibles de Daech dans le sud de Syrte, portant à 495 le nombre total de montées de l’aviation américaine relevant de l’Africom.

Le général Mohamed Ghasri, porte-parole de l’opération «Bloc soudé», s’est refusé à toute annonce de libération, car, selon lui, il s’agit, d’abord, de «déminer le terrain, sécuriser la zone, afin de permettre aux habitants de rentrer chez eux». Pour Ghasri, «l’annonce de libération est du ressort des politiques».

A ce titre, le vice-président du gouvernement de réconciliation nationale libyen, Moussa Al Kouni, a déclaré sur son compte twitter que «la libération de Syrte des mains de Daech est une journée historique qui mérite d’être qualifiée de fête nationale». Kouni a exprimé la fierté des Libyens en disant dans un autre tweet que «les jeunes Libyens sont parvenus à battre cet ennemi féroce qui a résisté à des armées régulières puissantes».

Le gouvernement de réconciliation nationale de Fayez El Sarraj s’apprête donc à annoncer la libération de Syrte de la mainmise de Daech, ce qui pose systématiquement la question de l’avenir de la Libye et de la direction que vont prendre les troupes qui ont libéré cette ville. «Dire que Daech à Syrte est l’allié de Daech à Benghazi veut dire que les forces, qui ont délogé Daech dans les deux villes, se trouvent dans le même camp», selon le politologue Ezzeddine Aguil, qui croit au retour de l’alliance entre l’Est libyen, Misrata et Zentane au-devant de la scène.

L’armée française en Libye

Nous avons déjà signalé que des soldats français se trouvaient engagés dans la bataille d’Alep en Syrie mais la France aurait aussi décidé de mener des actions militaires secrètes en Libye, en lien avec d’autres pays de la coalition internationale.

La France procéderait à des frappes ponctuelles et ciblées en Libye pour faire face à l’expansion de l’Etat Islamique. Il s’agirait d’actions militaires non officielles qui s’appuient sur des forces spéciales dont des blogueurs spécialisés avaient d’ailleurs repéré la présence dans l’est de la Libye depuis mi-février. Ces opérations clandestines seraient menées par la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

Un haut responsable de la Défense Française avait indiqué, il y a quelques jours que : « La dernière chose à faire serait d’intervenir en Libye. Il faut éviter tout engagement militaire ouvert, il faut agir discrètement ». Bien sûr, la France ne serait pas la seule à intervenir dans le pays et mènerait ces actions avec Washington et Londres. Le but de ces actions secrètes est de freiner la monter en puissance du groupe terroriste, qui ne se concentre pas seulement en Syrie comme on a tendance à le croire mais tente de s’approprier la Libye, de pénétrer en Tunisie et en Algérie, de descendre vers le Sahel.

La France et les pays qui mènent des raids espèrent ainsi fragiliser l’organisation en éliminant les cadres des troupes djihadistes.

Le CMEL fête la journée de fraternité tuniso-libyenne

Le Centre maghrébin d’études sur la Libye (CMEL) a feté, avec le soutien de la fondation Hanns Seidel, la «Journée de fraternité tuniso-libyenne» et ce le 5 novembre 2016 a la Maison de culture Ibn Rachiq a Tunis. Ont pris part a cet événement des historiens, diplomates, journalistes et autres hommes de culture. L’historien Khalid Abid a restitué dans leur contexte les manifestations du Jellaz le 7 novembre 1911, en solidarité avec la Libye, a la suite de la prise de Tripoli par les italiens. L’ex-ambassadeur en Libye Slah Eddine Jamali a analysé pour sa part, les tentatives avortées d’union entre les deux pays, appelant a une complémentarité économique fonctionnelle. La manifestation a bénéficié d’une grande couverture médiatique notamment sur les chaines Nessma, Libya et Ar-Rayid.

المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا

تعريف:

تأسس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا في جوان - يونيو 2015 في تونس، وهو أول مركز من نوعه يعمل بكل استقلالية من أجل تعميق المعرفة بليبيا في جميع المجالات والقطاعات، ويرفد بالمادة العلمية جهود المجتمع المدني في ليبيا لإقامة الحكم الرشيد، المبني على التعددية والتداول السلمي واحترام حقوق الإنسان . مؤسس المركز: الإعلامي والباحث التونسي رشيد خشانة يقوم المركز بنشر مقالات وأوراق بحثية بالعربية والأنكليزية والفرنسية، ويُقيم مؤتمرات وندوات علمية، وباكورة نشاطاته ندوة حول "إسهام المجتمع المدني في إعادة الاستقرار والانتقال الديمقراطي بليبيا" يومي 5 و6 أكتوبر 2015 بتونس العاصمة.

موقع "ليبيا الجديدة"

موقع إخباري وتحليلي يبث الأخبار السريعة والتقارير السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن ليبيا، ديدنُه حق المواطن في الإعلام، ورائدُه التحري والدقة، وضالتُه الحقيقة، وأفقهُ المغرب العربي الكبير. يتبنى الموقع أهداف ثورة 17 فبراير ومبادئها السامية ويسعى للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد.