Le processus de réconciliation nationale en Libye n’est pas en panne, en témoigne la décision, dimanche, de deux institutions pétrolières libyennes rivales de fusionner après deux ans de division dans le secteur des hydrocarbures.

Moustafa Sanallah, président de la Compagnie nationale de pétrole (NOC) et son homologue, Nagi Al Maghrabi, nommé par le gouvernement basé dans l’Est, ont convenu de «réunifier la NOC», selon un communiqué sur le site officiel de la compagnie pétrolière. Conformément à cet accord, M. Sanallah demeure président de la NOC, tandis que M. El Maghrabi «rejoint le conseil d’administration» de la compagnie. «Il n’y a qu’une seule NOC et elle est au service de tous les Libyens», a souligné M. Sanallah.

Cet accord de fusion est «un message fort au peuple libyen et à la communauté internationale» qui montre que le Conseil présidentiel (PC) du gouvernement d’union nationale (GNA) «est capable de concrétiser la réconciliation» et d’encourager «l’unité et la stabilité d’autres institutions», a-t-il dit. «Nous avons fait le choix stratégique de mettre nos différends de côté (…) et de placer la NOC sous l’autorité du Parlement» reconnu, basé à Tobrouk dans l’est, «du Président (Fayez El Sarraj) et des membres du Conseil présidentiel», a indiqué pour sa part Nagi Al Maghrabi, président de la NOC rivale, basée dans l’est. D’après le communiqué, le siège principal de la NOC serait à Benghazi et les deux parties ont convenu d’y tenir des réunions régulières, «si la situation sécuritaire le permet» et d’un «budget de fonctionnement unique jusqu’au terme de l’année fiscale».

Attentats à Benghazi

La situation sécuritaire dans cette ville reste précaire. Un responsable de la sécurité a échappé de justesse, dimanche, à un attentat à la voiture piégée qui a fait deux morts, selon une source militaire. Il y a eu deux morts et sept blessés dans l’attaque, a indiqué l’agence de presse libyenne Lana, sans autre précision. L’attentat s’est produit avant l’aube dans le quartier Al Fouehate, dans la banlieue ouest de Benghazi, au passage du convoi d’un responsable de la police scientifique, Hamada Al Ramli.

Cette unité relève du ministère de l’Intérieur du gouvernement non reconnu qui siège dans l’est de la

Libye et qui refuse de céder le pouvoir au gouvernement d’union nationale reconnu par la communauté internationale et installé dans la capitale Tripoli.

Deuxième ville de Libye située à 1000 km à l’est de Tripoli, Benghazi est depuis près de deux ans le théâtre d’affrontements sanglants entre les forces de sécurité et des terroristes du groupe autoproclamé Etat islamique (EI) et ceux d’Ançar Charia, proche d’Al Qaîda. A Benghazi, les milices et les unités de l’armée sont sous le commandement du général Khalifa Haftar, soutenu et appuyé par l’Egypte et qui est loyal aux autorités parallèles de l’est du pays. A Syrte, les forces placées sous l’autorité du gouvernement d’union nationale sont sur le point d’écraser Daech et de reprendre la ville aux terroristes.

Sur l’« Aquarius » : « La Libye est le pays de la mort ou du grand départ »

Alladi Fathi est un errant. Près de 900 jours qu’il traîne sur la route, de ville en ville, de pays en pays. Mercredi 6 juillet, il est sauvé dans un canot filant droit vers les rives nord de la Méditerranée, avant d’être pris en charge dans un second temps par l’Aquarius, le bateau de secours affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières (MSF). Son exil vers une Europe pas vraiment choisie ressemble à bien d’autres récits d’Africains.

Le 13 janvier 2014 est une date dont le jeune homme se souviendra toujours. Ce jour-là, à 18 ans, il décide de quitter la Gambie, petite enclave au cœur du Sénégal. « Mon père est mort quand j’étais enfant. Mon unique sœur, beaucoup plus âgée est partie en France à ce moment-là. Moi, je suis resté jusqu’à la mort de ma mère, et une fois qu’elle n’était plus là, j’ai fait mon sac… », raconte-t-il. Depuis, Alladi Fathi cherche un endroit où arrêter sa course folle. Un lieu où il pourrait « gagner assez d’argent pour manger, se marier » et envoyer ses futurs enfants à l’école. Pour lui, ce serait le trio gagnant.

Le « piège » libyen

Sept étapes ont ponctué son errance africaine, d’après le récit qu’il en fait tranquillement sur le pont de l’Aquarius, pendant que le navire l’emmène vers sa nouvelle vie. D’abord, passage obligé pour tout Gambien, il entre au Sénégal. « Là j’ai travaillé pendant 3 mois et 10 jours dans la construction ; mais je n’ai pas eu envie de rester, parce que je ne m’y sentais pas très bien. Alors, j’ai repris ma route une fois que j’ai eu assez d’argent », ajoute-t-il avec un grand souci des dates et des durées de séjour.

L’homme errant file ensuite en direction de la Mauritanie où il tente de gagner son pain en renouant avec le métier de ses ancêtres : pêcheur. Sur les bords du fleuve Sénégal, il reste un mois, « mais là encore, ça ne m’allait pas vraiment et je suis reparti vers Bamako ». Dans la capitale du Mali, il fait ce qu’il sait le mieux faire et qui est le plus aisé à trouver : de la construction. C’est encore le secteur du bâtiment qui le nourrit au Burkina Faso puis à Agadez, au Niger. Alladi aime bien rappeler au passage qu’« il y a toujours du travail pour les courageux, mais qu’on a le droit aussi d’aller voir plus loin si la vie n’est pas un peu plus douce ».

C’est poussé par cette quête qu’un jour de 2015, il entre en Libye. « Je ne savais pas comment était ce pays. On me disait qu’il y avait du travail. Si j’avais su, je n’y serais jamais allé », confie-t-il aujourd’hui. « C’est un piège et il faudrait dire aux Africains de ne pas y aller. C’est le pays de la mort ou du grand départ. »

« Toutes les routes semblent converger »

Sa première expérience donne le ton de son séjour. « J’ai commencé par travailler trois mois dans le gardiennage à Sabah et au lieu d’être payé, je me suis retrouvé en prison pour six mois. Là, on m’a dit qu’il fallait que je donne de l’argent aux gardiens si je voulais sortir. Mais c’était impossible pour moi. D’abord je n’avais pas été payé de mon travail. Ensuite, comme je n’ai plus de famille, personne ne peut donner de l’argent pour moi. » Après cette première expérience, Alladi Fathi se retrouve deux fois encore dans les geôles du pays, mais cette fois à Tripoli. La dernière fois, il n’en peut plus et décide de quitter ce pays dès qu’il aura l’argent. Sur les rançons, comme les départs forcés pour l’Europe, son témoignage en recoupe beaucoup d’autres recueillis sur l’Aquarius.

« J’ai été très choqué par le récit d’une femme ce printemps, raconte Andreas Tsigkanas, numéro 2 du navire. Paniquée, elle m’a raconté avoir été poussée de force dans un canot pneumatique et sommée d’envoyer chaque mois de l’argent, sinon un de ses enfants, retenu en otage, serait tué », rappelle le jeune Grec de 32 ans… Sauveteur sur l’Aquarius, Bertrand Thiébault a, lui, été marqué par l’histoire, récente aussi, d’un jeune Ghanéen de 16 ans. « Il s’occupait des bagages dans une compagnie de bus. Un jour, il est impliqué dans un accident de la route et doit quitter la ville pour éviter la vengeance des familles de victimes. Sa famille lui donne l’argent et sa fuite en avant commence », rapporte Bertrand Thiébault.

Burkina, Nigeria… « Toutes les routes qu’il emprunte semblent converger vers la Libye, comme si les flux étaient canalisés pour emmener vers ce lieu », analyse le sauveteur, observateur de ces drames. « Une nuit où le garçon dort sur une plage près de Tripoli, des coups de feux le réveillent. Pour se protéger il file vers la mer et se retrouve dans un canot avec beaucoup d’autres », raconte celui qui entendra ensuite le jeune garçon expliquer qu’il veut rentrer chez lui.

Les indésirables poussés vers la mer

Sur le même thème, c’est l’histoire d’un Guinéen prénommé Charles qui a le plus marqué Ruby Pratka, porte-parole SOS Méditerranée sur l’Aquarius. L’homme qui travaillait pour un call-center de la Croix-Rouge a dû fuir quelque temps au moment d’Ebola. Il s’est retrouvé emmené de force en Libye alors qu’il avait payé pour aller en Egypte. Finalement, lui aussi s’est retrouvé jeté contre son gré dans un canot pneumatique. Comme si le mouvement naturel en Libye aujourd’hui était de pousser vers la mer les indésirables, qu’ils aient ou non payé la traversée.

L’Europe non désirée, l’Europe comme moyen de quitter le chaos libyen est aussi une réalité de la migration africaine. « La Libye est un grand cercueil. Chaque jour, à chaque seconde un Noir peut y mourir sans savoir pourquoi et sans que son bourreau ne le sache non plus », rappelle Alladi Fathi. Quand on lui rappelle que la traversée de la Méditerranée est dangereuse, que 10 000 personnes y ont laissé leur vie depuis 2014, il sourit et répond invariablement que l’on meurt aussi beaucoup en Libye.

Son témoignage sur la prison et son arbitraire n’a rien de pire que ce qu’en disent tous les autres. Sur la trentaine de migrants interrogés par Le Monde sur l’Aquarius, moins de cinq ont échappé aux geôles et à leur calvaire quotidien : une portion unique et minimale de nourriture accompagnée d’un seul verre d’eau pour la journée. Le tout agrémenté de coups de fouet, de coups de pieds et de tabassages récurrents. La plupart des gens, hommes ou femmes, qui ont séjourné quelque temps en Libye montrent des cicatrices physiques et leurs récits révèlent des plaies à l’âme plus profondes encore.

Malmené par cette expérience, Alladi Fathi se disait « très heureux » d’être là, la veille de son débarquement dans le port de Messine en Sicile, le soir du 6 juillet. Même si l’Europe n’était pas son projet initial. « Je n’aurais jamais pensé qu’un jour je partirais pour l’Europe, moi, fils de pêcheur, sans argent. Je ne sais pas si ce sera mieux que l’Afrique. Je sais déjà que c’est dur aussi parce que ma sœur n’a pas de papier alors qu’elle est en France depuis dix ans… Je n’ai pas d’illusion. Mais il fallait que je parte de Libye, et c’est plus facile par la mer que par la terre. » Pour gagner le droit de monter dans le bateau, il a déboursé 1 200 dinars. Soit le salaire de 8 mois de travail, sept jours sur sept.

Saïf Al-Islam Kadhafi, libre et convoité

Safia Farkash, veuve de Mouammar Kadhafi, semble avoir reçu de bonnes nouvelles pour l’Aïd el-Fitr qui marque la fin du ramadan. Mercredi 6 juillet, France 24 a annoncé, par l’intermédiaire de l’un des avocats de Saïf Al-Islam Kadhafi, que son fils est désormais libre.

Le dauphin putatif du Guide libyen était détenu par une milice de Zintan, depuis sa capture en octobre 2011, après la chute du régime. L’information a été confirmée au Monde par Khaled Zaydi, un autre avocat de Saïf Al-Islam, qui précise que M. Kadhafi serait libre « depuis avril ».

Selon Me Zaydi, l’ancien ministre de la justice libyen a ordonné sa libération le 10 avril. Deux jours plus tard, le chef d’une des plus importantes brigades de Zintan, Al-Ajmi Al-Atriti, aurait effectivement libéré le précieux détenu. « Il a été libéré mais je ne peux pas vous dire où il est », ajoute un proche du dossier.

Selon plusieurs sources, Saïf Al-Islam Kadhafi circule librement à Zintan depuis septembre 2015. D’autres affirment qu’il y possède « une maison confortable, où il vivrait avec une nouvelle épouse et leur fille de 3 ans ». Pas tout à fait libre, mais loin du récit alarmiste de ses conditions de détention relayé par ses soutiens après sa capture.

Pays fracturé

Cette libération surprise, qui n’a pas pu être vérifiée ni par une source officielle libyenne ni par des images récentes, renvoie à la fracture du pays entre deux gouvernements, l’un installé à Tripoli, l’autre dans l’Est (à Bayda, près de Tobrouk), et donc deux systèmes judiciaires concurrents. En dépit de l’annonce de la formation d’un gouvernement national, le 30 mars, la division dure depuis 2014.

Jugé avec trente-sept autres figures du régime par un tribunal de Tripoli, l’ancien numéro deux du pouvoir libyen avait été condamné à mort le 28 juillet 2015, mais la peine n’a pas été exécutée. Et pour cause : la milice de Zintan le détenait en dehors de tout cadre légal et a toujours refusé de le remettre à la justice.

Deux mois plus tard, le Parlement de Tobrouk, « reconnu par la communauté internationale » mais pas par le gouvernement concurrent de Tripoli, votait une loi d’amnistie. Elle s’applique aussi à la famille Kadhafi, assurait un avocat de M. Kadhafi, lors d’une conférence de presse à La Haye, fin juin.

Une « carte politique »

Mehdi Bouaouaja, l’avocat tunisien de Baghdadi Ali Al-Mahmoudi, l’ancien premier ministre de Kadhafi condamné à mort en compagnie de huit autres dirigeants libyens par la cour spéciale de Tripoli le 28 juillet 2015, met en garde contre l’emballement autour de la « libération » de Saïf Al-Islam Kadhafi.

La même source affirme que ce dernier n’était pas en détention mais « en résidence surveillée », et surtout qu’il constitue une « carte politique entre les mains des Zintanis, qui ne le laisseront pas quitter la ville ».

Lire aussi : Libye : Tripoli, théâtre des premiers affrontements depuis l’arrivée de Faïez Sarraj

Aux yeux des autorités judiciaires libyennes de Tripoli, cet affranchissement n’aurait aucune valeur juridique. Le « gouvernement d’union nationale » dirigé par le premier ministre Faïez Sarraj est activement soutenu par les Nations unies (ONU) et les capitales occidentales. Légaliste, ce nouveau cabinet a débarqué à Tripoli, le 30 mars.

D’après Mehdi Bouaouaja, le ministère de la justice s’estime comptable du jugement du 28 juillet 2015. Cette condamnation fait d’ailleurs l’objet d’un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême, qui ne s’est pas prononcée, rappelle l’avocat qui réclame la libération de son client, Baghdadi Ali Al-Mahmoudi, premier ministre au moment du déclenchement de la guerre civile. « Si Saïf Al-Islam est libéré, mon client doit l’être aussi. »

Fragile réconciliation nationale

« Toute cette affaire est étrange, résume pour sa part Mattia Toaldo, spécialiste de la Libye à l’European Council on Foreign Relations. Il est certain que Saïf Al-Islam peut jouer un rôle politique dans l’éventualité d’une grande réconciliation nationale, entre anciens kadhafistes et révolutionnaires. »

Le chercheur italien note que même les autorités – civiles et militaires – de Misrata « reconnaissent la nécessité de panser les plaies encore ouvertes de la guerre civile de 2011 ».

Ville martyre durant la guerre, en 2011, Misrata s’est imposée depuis comme une cité émergente. Relativement prospère, connectée au commerce international et notamment avec la Turquie, cette cité portuaire fournit, de plus, les meilleures troupes qui combattent la franchise libyenne de l’organisation Etat islamique (EI).

Lire aussi : En Libye, le coût humain élevé de la bataille de Syrte

Ces mêmes soldats encerclent, à Syrte, les djihadistes affiliés à l’EI. « Les anciens kadhafistes ne se sont pas ralliés massivement à Daesh, comme les anciens partisans de Saddam l’ont fait en Irak. Au contraire, certains ont choisi de rejoindre l’Armée nationale libyenne, à Benghazi, sous l’autorité du général Khalifa Haftar », ajoute Mattia Toaldo.

A Moscou, le ballet des responsables de camps opposés sur le terrain, alimente les spéculations d’un rôle grandissant de la diplomatie russe. Fin juin, le général Khalifa Haftar et le vice-président Ahmed Maïtig se sont succédé à quelques heures d’intervalles, pour des entretiens officiels avec des responsables du ministère des affaires étrangères et du conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Le premier voue une rancœur féroce aux islamistes, Frères musulmans compris, qui soutiennent le second.

Reste le droit international

Plusieurs médiations internationales sont en cours pour obtenir, à défaut d’un règlement politique, des mesures de confiance qui mettraient fin au désordre libyen. L’Arabie Saoudite, Oman et le Qatar ont ainsi multiplié les tentatives jusqu’à ce mois du ramadan qui vient de s’achever. Sans résultat apparent.

La libération de détenus fait théoriquement partie des gestes qui pousseraient encore plus révolutionnaires et kadhafistes sur la voie du dialogue. Beaucoup saluent le geste « humanitaire » des autorités de la ville de Baïda, qui ont accepté le retour de Safia Farkash. La veuve de Mouammar Kadhafi a pu regagner, sans sa fille Aïcha, sa ville natale, après un exil en Algérie puis à Oman.

Reste la question épineuse du droit international. Saisie en 2011 par le Conseil de sécurité de l’ONU des crimes commis en Libye, la Cour pénale internationale (CPI) avait émis un mandat d’arrêt contre lui pour « crimes contre l’humanité ». Elle réclame toujours son extradition, si bien que les nouvelles venues de Zintan risquent d’agacer les magistrats de La Haye.

Les autorités libyennes maintiennent que le suspect ne se trouve pas sous leur autorité mais sous celle d’un commandant de Zintan, Al-Ajmi Al-Atriti. En mai, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait demandé au Conseil de sécurité de l’ONU d’envisager des sanctions contre ce chef de la brigade et son bataillon.

Obama reconnaît que la Libye était sa plus grande erreur

Le président américain Barack Obama a réaffirmé que la plus grande erreur de sa présidence était l’introduction des troupes en Libye.

Barack Obama

Obama : quelques regrets sur la Libye

L’opération militaire lancée en Libye en 2011, qui a provoqué le chaos dans ce pays, a été la plus grande erreur de la politique extérieure américaine, a déclaré jeudi le président américain Barack Obama lors d’une rencontre avec ses concitoyens à Elkhart (Indiana).

« J’ai déjà dit que je considère notre intervention en Libye dans le cadre d’une coalition internationale comme ma plus grande erreur en termes de politique extérieure », a indiqué M.Obama.

Le numéro un américain insiste sur le fait que les troupes américaines ont fait partie d’une coalition internationale, mais c’est Washington qui a initié cette opération et ses forces ont constitué le noyau de la coalition.

Libye

Crise libyenne: Obama s’en prend à Sarkozy et Cameron

Commentant sa politique intérieure pendant la crise de 2008, M.Obama a noté qu’aujourd’hui il aurait pris d’autres décisions. Il a estimé qu’il aurait fallu alors dire honnêtement aux Américains que la récession économique de 2008 aurait des conséquences graves.

« J’aurais probablement dû déclarer dès le début que la relance économique prendrait au moins trois ou quatre ans », a-t-il avoué.

Le président américain s’est en outre plaint de ne pas toujours avoir des informations précises et dignes de foi sur la situation. Il affirme prendre parfois des décisions « en se basant sur des conjectures », ce qui provoque des erreurs.

La Libye, le nouveau vivier de Daech

Les troubles en Libye ont dégénéré en guerre civile au début de l’année 2011. En mars 2011, le Conseil de sécurité de l’Onu a autorisé une intervention visant à protéger les civils contre les forces loyales au dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Les bombardements du territoire libyen ont été effectués par les forces de la coalition internationale menée par les Etats-Unis. Après des frappes françaises sur la colonne automobile dans laquelle se trouvait Kadhafi, celui-ci a été capturé et assassiné par les rebelles.

Barack Obama, 44e président américain, arrive actuellement à la fin de son second mandat.

Déséquilibre hormonal – Voici 9 symptômes à ne pas prendre à la légère

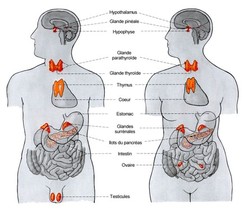

Les hormones traversent l’organisme à travers le sang et jouent le rôle de messager. Par conséquent, lorsque leur fonctionnement est perturbé, cela peut avoir de sérieuses conséquences sur la santé. Voici 9 symptômes qui peuvent indiquer un déséquilibre hormonal.

Symptômes de déséquilibre hormonal : le rôle des hormones

Une hormone est une substance chimique naturelle constituée de protéines, qui est produite par le système endocrinien (glande endocrine) suite à une stimulation. Les hormones travaillent en association avec le système nerveux et aident à réguler le taux d’insuline, la gestion d’énergie, la température corporelle, la reproduction, la croissance, la digestion, l’humeur, le métabolisme, la pression artérielle, etc.

Selon les spécialistes, les hormones sont divisées en trois groupes :

• Le groupe stéroïde : ces hormones sont fabriquées dans l’appareil génital.

• Le groupe phénolique : est lié à la production d’adrénaline et de thyroxine.

• Le groupe protéique : ce groupe concerne les hormones parathyroïdiennes, les hormones produites par la glande hypophyse et les hormones produites au niveau du pancréas.

Un déséquilibre hormonal peut sérieusement perturber le fonctionnement de l’organisme.Plusieurs facteurs peuvent causer ce phénomène, notamment le stress, un traitement spécifique, un régime alimentaire particulier, une prédisposition génétique ou une mauvaise alimentation.

9 symptômes d’un déséquilibre hormonal

1 Une faible libido

La libido désigne la pulsion sexuelle. Elle atteint son pic durant l’adolescence et diminue avec l’âge. Toutefois, si vous constatez que vous avez une faible libido, cela peut indiquer que le fonctionnement des androgènes est perturbé. Les androgènes sont des hormones sécrétées par les testicules et les ovaires et qui jouent un rôle important dans la sexualité.

2 Une fatigue persistante

Une sensation de fatigue constante et une envie de dormir récurrente peuvent indiquer que les hormones ne fonctionnent pas correctement. Le cortisol peut aussi être responsable de cette sensation. En effet, un stress chronique peut augmenter le taux de cortisol dans le corps et perturber le rythme circadien, donc le manque de sommeil et la fatigue prennent le dessus.

En outre, l’hyperthyroïdie peut aussi causer la fatigue et une sensation d’épuisement constante car le taux d’hormones est toujours élevé.

3 Une prise de poids continue

Une prise de poids peut également indiquer une mauvaise alimentation. Toutefois, suite à des états de stress, les glandes surrénales produisent du cortisol en grande quantité. Cette hormone, appelée hormone du stress, possède une action hyperglycémiante, c’est-à-dire qu’elle élève le taux de sucre dans le sang, augmente l’appétit et favorise le dépôt de graisses, surtout au niveau du ventre et des hanches. Cette graisse est souvent nommée « graisse toxique » car elle constitue un danger pour la santé et favorise des troubles comme les maladies cardiovasculaires, les AVC ou les congestions cérébrales.

4 Des sautes d’humeur

Les hormones jouent un rôle très important pour réguler votre humeur. Lorsque les sautes d’humeur se manifestent de manière constante, cela peut être un signe d’hyperthyroïdie. Cette dernière se définit par une production excessive d’hormones thyroïdiennes qui peuvent perturber le système nerveux et laisser paraître des symptômes comme l’irritabilité, la dépression, la nervosité ou des sautes d’humeur.

5 L’insomnie ou un sommeil de mauvaise qualité

Au moment de la ménopause, les femmes souffrent de perturbations hormonales qui peuvent impacter leur sommeil, humeur ou poids. Une récente étude a établi un lien entre œstrogène et sommeil. Les scientifiques ont suivi pendant deux ans les cycles menstruels d’environ 220 femmes âgées de 35 à 47 ans. Interrogées sur leur qualité de sommeil, 17% des volontaires ont confirmé avoir des troubles du sommeil durant l’ovulation. Par ailleurs, la testostérone peut également affecter le sommeil. Dans ce genre de situation, il est conseillé de voir un spécialiste.

6 Des troubles digestifs

Un déséquilibre hormonal peut également affecter la flore intestinale. En effet, la production de certaines hormones qui jouent un rôle dans le système digestif comme la cholécystokinine, la gastrine et la sécrétine peut causer des troubles digestifs. Si ces signes se manifestent, il est conseillé de voir un spécialiste.

7 Des envies de sucre

Des envies de manger sucré peuvent être liées à une perturbation au niveau de la glande thyroïde. Une personne qui souffre d’hypothyroïdie (une faible production d’hormones) peut avoir des envies pressantes de manger sucré. Par ailleurs, une production excessive d’adrénaline peut également causer une envie de consommer des aliments sucrés.Lorsque l’adrénaline est produite en excès, le corps puise dans ses réserves pour produire de l’énergie. Par conséquent, la personne ressent une envie de manger des aliments riches en sucre.

8 Une chute de cheveux

Plusieurs raisons peuvent se cacher derrière la chute de cheveux. Ce phénomène est causé par une hormone appelée la DiHydroTestostérone (DHT) qui se fixe sur les follicules et perturbe la pousse. Cette hormone peut être produite chez les hommes comme chez les femmes et provoque une perte de cheveux.

9 Une transpiration excessive

Un déséquilibre hormonal peut également causer une transpiration excessive. Au moment de la ménopause, des bouffées de chaleur peuvent se manifester à plusieurs reprises lors du sommeil ou durant la journée. En outre, l’adrénaline est une hormone bien connue pour entraîner une hyperproduction de sueur.

Migrants: une centaine de morts dans de nouveaux naufrages en Méditerranée

Deux naufrages au large de la Libye ont fait plus d’une centaine de morts mercredi et jeudi, mettant à nouveau en lumière le drame que continuent à endurer des milliers de migrants en Méditerranée.

Les survivants d’un premier naufrage mercredi, dont un premier bilan avait fait état de cinq victimes, ont évoqué jeudi soir à leur arrivée en Italie la possibilité qu’il y ait une centaine de morts, selon l’OIM.

« Les survivants que nos équipes ont pu interroger à leur débarquement à Porto Empedocle (Sicile) nous ont parlé d’une centaine de disparus, restés bloqués dans la coque », a affirmé à l’AFP Flavio Di Giacomo, porte-parole de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) en Italie.

Selon ces derniers, le bateau contenait environ 650 personnes à son départ de Libye, dont la « majorité sont des Marocains », une nationalité jusqu’alors peu très peu représentée parmi les candidats à l’immigration en Europe par la voie libyenne, a précisé M. Di Giacomo.

Etant donné que la Marine militaire a réussi à secourir 562 personnes, le nombre des disparus pourrait donc s’élever à une centaine, faisant de ce naufrage « l’une des plus importantes tragédies en mer » depuis le début de la crise des migrants en Méditerranée.

La séquence du chavirage de ce bateau, ressemblant à un gros chalutier, a été intégralement reprise en photos et en vidéo par la marine italienne.

Dans de nouvelles images rendues publiques jeudi, on voit des centaines d’hommes jetés à la mer et tentant ensuite d’agripper désespérément les gilets de sauvetage ou les radeaux pneumatiques lancés par leurs sauveteurs.

Attrapés par les cheveux

Certains de ces marins italiens sont allés jusqu’à se jeter à l’eau pour secourir les migrants, attrapant certains par les cheveux, a raconté le capitaine du navire militaire italien ayant participé au sauvetage.

Le naufrage le plus meurtrier reste celui d’avril 2015 quand un autre chalutier avait chaviré, faisant quelque 700 disparus.

Ces nouveaux drames en Méditerranée, redevenue la principale route des migrants vers l’Europe depuis la fermeture de la route balkanique, intervient aussi le jour de l’évacuation totale du camp improvisé de migrants à Idomeni en Grèce, après trois jours d’une opération de démantèlement.

Jeudi, un autre naufrage a eu lieu, à quelque 35 milles (46 km) des côtes libyennes, faisant « de 20 à 30 morts », selon le capitaine Antonello de Renzis Sonnino, porte-parole de l’opération Sophia, la force navale européenne anti-passeurs.

C’est un avion luxembourgeois engagé dans cette opération qui a localisé l’embarcation alors qu’elle avait déjà chaviré, avec environ une centaine de migrants à l’eau ou accrochés à l’épave.

Sur des images de la marine, on peut voir des dizaines d’hommes debout en équilibre instable, de l’eau jusqu’aux genoux, sur le pont de leur embarcation de fortune déjà totalement submergée.

Deux vedettes des garde-côtes italiens et un navire espagnol, le « Reina Sofia », participant à l’opération anti-passeurs, se sont rapprochés des migrants à l’eau et en ont secouru 96, dont un enfant de cinq ans en hypothermie, selon les garde-côtes italiens.

Les départs vers l’Italie se sont multipliés ces dernières semaines avec l’arrivée du beau temps.

Avec quelque 4.000 personnes sauvées jeudi lors de 22 opérations de secours, selon les garde-côtes italiens, on frôle le record de 4.200 migrants en une seule journée, atteint en mai 2015. Surtout, pas moins de 10.000 migrants ont été récupérés à la dérive au large de la Libye en quatre jours, un chiffre impressionnant, mais qui reste en ligne avec ceux des précédentes années.

Selon des chiffres du HCR arrêtés au 25 mai, donc sans la journée de jeudi, 37.785 personnes sont arrivées en Italie depuis le début de l’année.

Sur la même période, 1.370 migrants et réfugiés ont perdu la vie en tentant de rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée, soit 24% de moins qu’à la même période l’an dernier (1.792), a précisé mardi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Jean-Yves Le Drian : «Devant Daech, nous ne devons pas craindre l’affrontement direct»

INTERVIEW – Pour le ministre de la Défense, qui publie un essai vendredi, la France «n’est plus en temps de paix».

Dans Qui est l’ennemi? (éditions du Cerf), Jean-Yves Le Drian a réuni le fruit de ses réflexions sur les objectifs de notre défense.

LE FIGARO. – François Hollande et Manuel Valls ont dit aux Français que le pays est «en guerre». Ce terme est-il approprié, n’est-il pas excessif, sans nier la gravité de la menace?

Jean-Yves LE DRIAN. – La guerre peut revêtir de nombreuses formes. Au XIXe siècle, le stratège militaire Clausewitz parlait d’elle comme d’un caméléon, changeant d’apparence à chacune de ses apparitions. Si nous ne sommes pas en guerre, au sens des grands conflits du XXe siècle, nous ne sommes plus dans le temps de paix tel que nous l’avons connu à la fin des années 1990, lorsque les opérations extérieures se déroulaient loin de France, lorsque nous pouvions les tenir à distance. Aujourd’hui, quand des groupes terroristes, militarisés, au nom d’une lutte extrémiste globale, tuent des hommes et des femmes par dizaines sur notre propre sol, alors oui, je pense qu’il faut y voir une nouvelle forme de guerre. Ma conviction est qu’il est de notre devoir de prendre le fait guerrier au sérieux, sous peine d’être terrassé par lui.

Daech est-il en train de reculer? À quelle échéance pensez-vous que nous puissions le vaincre?

C’est un fait que Daech recule en Irak et dans une moindre mesure en Syrie. Mais il se développe aussi ailleurs, en particulier en Libye et ce, de manière préoccupante. Nous remporterons le combat que Daech nous a imposé. Daech perdra Mossoul et Raqqa, je n’ai pas de doute à ce sujet. Mais Daech reste, malgré tout, la matérialisation particulièrement néfaste et terrifiante d’une vision qui risque de lui survivre. Et il est difficile de lutter contre une vision, même si cela doit être aussi notre préoccupation première.

On parle beaucoup du continuum entre menace extérieure et sécurité intérieure. On parle moins du continuum nécessaire entre sécurité/stabilité et développement pour tarir les sources du terrorisme. Qu’en pensez-vous? La Défense a-t-elle son rôle à jouer, non seulement dans le domaine sécuritaire, pour «gagner la guerre», mais aussi sur le terrain de la stabilité et de la gouvernance, pour «gagner la paix»?

C’est aussi l’objet de ce livre. Devant Daech, nous ne devons pas craindre l’affrontement direct, auquel cet ennemi nous oblige, mais nous devons aussi voir à côté et au-delà. À côté, pour se rappeler que notre Défense a vocation à assurer notre protection face à un spectre plus large de situations: opérations de maintien de la paix, soutien aux populations dans le cas de catastrophes naturelles… Mais aussi au-delà de notre ennemi présent, parce que l’ennemi est comme la guerre, multiforme. Notre approche doit être globale. Le sous-développement ou les antagonismes politiques, la dictature comme en Syrie peuvent former le terreau qui facilitera l’éclosion de groupes terroristes et le développement de leur idéologie. Cela doit être appréhendé par l’ensemble des institutions chargées des valeurs et des intérêts français, parmi lesquelles je compte notre diplomatie. Lorsqu’une sortie de crise est consolidée par un processus politique bien négocié, lorsque les conditions d’un développement économique meilleur et plus juste sont établies, c’est aussi notre sécurité qui est assurée.

Libye, quand la « guerre contre le terrorisme » empêche la réconciliation nationale

Après avoir reconnu le Parlement de Tobrouk comme seul représentant du peuple libyen en août 2014, les Occidentaux veulent mettre en œuvre les accords de Skhirat du 17 décembre 2015 qui prévoient un gouvernement d’union nationale à Tripoli, susceptible de faire appel à la communauté internationale pour conduire la guerre contre le terrorisme et l’organisation de l’État islamique à Syrte. Nombre d’observateurs craignent que ces accords n’approfondissent les clivages entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine, au risque d’ouvrir la boite de Pandore d’une nouvelle guerre civile.

Faïez Sarraj, chef de l’exécutif du gouvernement d’union nationale et Federica Mogherini, représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

European External Action Service sur Flickr, 8 janvier 2016.

Une maxime populaire répandue en Libye affirme que la Cyrénaïque a toujours été à l’origine des évènements politiques et militaires décisifs dans l’histoire du pays. C’est dans cette région en effet que s’est affirmée le plus fortement la résistance contre la puissance occupante italienne sous l’influence de la confrérie Senoussia dont sera issu le fondateur de la monarchie libyenne en 1951. C’est de là encore que le colonel Mouammar Kadhafi et ses compagnons ont proclamé la révolution du 1er septembre 1969 et que s’est amorcé en 2011 le processus insurrectionnel qui devrait mettre un terme à son régime après huit mois de guerre civile.

L’histoire semble une fois de plus se répéter en 2016. C’est à partir de cette région que se profilent des évènements qui, dans les prochaines semaines, pourraient venir à nouveau bousculer les plans des Nations unies et des États occidentaux prévoyant l’installation à Tripoli du gouvernement d’union nationale issu des accords de Skhirat du 17 décembre 2015.

Pourtant, tout semblait avoir bien commencé, avec l’arrivée en bateau à Tripoli, au petit matin du 31 mars, de Faïez Sarraj1 accompagné de six des huit membres de son conseil présidentiel2. Une majorité des grandes milices de Tripoli et de Misrata ayant accepté le retour de Sarraj au terme de négociations secrètes préalables, celui-ci a ainsi pu bénéficier de leur protection. De fait, les groupes armés opposés à son retour, regroupés en un front du refus sous l’autorité du Misrati Salah Badi ont évité l’affrontement et rejoint leurs casernements du sud de la capitale. Ce retour, salué immédiatement par les États européens (visites des ministres des affaires étrangères italien, britannique, français et espagnol en moins d’une semaine) et par l’ONU a permis la mise en place d’un début de cercle vertueux en Tripolitaine.

En quelques jours, les deux seules institutions ayant survécu à la chute du régime Kadhafi, la banque centrale libyenne et la Compagnie nationale du pétrole (National Oil Company), ont reconnu l’autorité de Sarraj, de même qu’un grand nombre de municipalités de Tripolitaine. La population de la capitale, épuisée et lasse de cinq années de rivalités et de blocages et d’une situation économique de plus en plus difficile, a accueilli de son côté cette nouvelle dynamique avec enthousiasme.

LE PARLEMENT DE TOBROUK SUSPICIEUX

Une partie des membres de l’ancien Congrès général du peuple élu en 2012 a choisi de coopter le nouveau gouvernement plutôt que de s’y opposer et a procédé à la mise en place du Conseil d’État, organisme consultatif prévu par les accords de Skhirat. Selon les termes de ces accords, cet organisme ne devait néanmoins être désigné qu’après ratification du nouveau gouvernement d’union nationale par le Parlement de Tobrouk, seule instance élue officiellement reconnue par la communauté internationale. Outre cette nomination précipitée, l’identité de celui qui en a pris la tête, Abderrahman Sewehli — personnalité de Misrata qui avait notamment été à l’origine de l’expédition militaire de représailles contre la ville de Bani Walid (longtemps soutien de l’ancien régime pendant la guerre de 2011 et rivale historique de Misrata) et de la loi d’exclusion de 2013 contre tous les anciens cadres du régime Kadhafi — a légitimement renforcé les suspicions du Parlement de Tobrouk à l’égard du processus politique en cours.

La situation pouvait donc paraître prometteuse à certains égards. Malheureusement, cette dynamique engagée à l’ouest a contribué inévitablement à accroître la fracture avec l’est du pays. L’arrivée de Faïez Sarraj et de son Conseil présidentiel, dans lequel la personnalité d’Ahmed Maetig, originaire de Misrata et premier adjoint de Sarraj, apparaît comme de plus en plus prédominante a eu pour effet direct de renforcer la position des plus radicaux du côté du Parlement de Tobrouk dans leur rejet du gouvernement d’union nationale. Au-delà du refus de voir le général Khalifa Haftar évincé de son poste de commandant en chef des armées pour ne pas ratifier la nomination du gouvernement d’union nationale, le blocage actuel reflète une fracture beaucoup plus profonde entre les deux régions.

Comme souvent, une focalisation excessive sur les personnes — qui s’est traduite notamment par l’évocation par l’Union européenne de sanctions contre le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Salah Issa — détourne l’attention de causes plus structurelles. Les dirigeants de l’est et les médias qui les soutiennent en Égypte et aux Émirats arabes unis ont instrumentalisé le ressentiment des tribus de Cyrénaïque à l’égard de l’Ouest, accusé de soutenir les djihadistes de Benghazi et de Derna ; ce qui a contribué à renforcer le sectarisme régional de la Cyrénaïque. En Tripolitaine, on a vu le retour (largement médiatisé en Cyrénaïque) de responsables de haut rang de l’ancien régime3, l’invitation faite à la veuve du colonel Khadafi de revenir dans sa ville (communiqué émis le 27 avril) par le conseil municipal et les tribus d’Al-Baïda, et le recrutement de cadres et de soldats des bataillons de sécurité de l’ancien régime — dont la puissante « brigade 32 » commandée par Khamis Kadhafi — dans les rangs de « l’armée nationale libyenne ». Cela a donné des arguments aux élites tripolitaines majoritairement post-révolutionnaires pour mettre en avant le caractère « contre-révolutionnaire » des autorités de Tobrouk.

REPRENDRE SYRTE ?

Forte de ses récents succès militaires sur les fronts de Benghazi et d’Ajdabiya, « l’armée nationale libyenne » du général Haftar devrait, avec le soutien logistique massif de l’Égypte et des Émirats4, se lancer dans les tout prochains jours à l’assaut de l’organisation de l’État islamique (OEI) retranchée à Syrte. Cette opération, qui porte d’ores et déjà le nom de code « Gardabiya 2 » viserait, au-delà de l’objectif affiché de libération de Syrte, la prise de contrôle des sites pétroliers actuellement tenus par les gardes des installations pétrolières, ralliés jusqu’à présent au gouvernement d’union nationale. Ce risque n’a pas échappé à Faïez Sarraj qui a rappelé le 28 avril lors d’une conférence de presse qu’une opération militaire « prématurée » contre Syrte par quelque partie que ce soit n’était pas souhaitable. Les milices de Misrata ont de leur côté lancé également les préparatifs d’une offensive contre Syrte en prépositionnant des troupes à l’ouest et au sud de Syrte.

La libération de Syrte, négligée depuis plus d’un an, devient donc un enjeu essentiel pour les deux camps rivaux qui escomptent ainsi, par une victoire militaire, accroître leurs chances de l’emporter politiquement sur leur adversaire. Un affrontement direct entre les deux camps, outre la fin du processus politique actuel parrainé par les Nations unies, serait en outre porteur de risques sérieux pour la suite. La présence de nombreux officiers de l’ancien régime originaires de Syrte et de Bani Walid dans l’armée du général Haftar et le désir de revanche — notamment de Bani Walid qui n’a pas oublié l’occupation et les brimades infligées en 2012 par les milices de Misrata — pourraient rouvrir les blessures de la guerre de 2011. Nombreux sont ceux en effet, à l’est comme à l’ouest, qui aimeraient faire payer à Misrata le prix de sa domination politique et militaire de ces dernières années.

NOUVELLE GUERRE CIVILE EN PERSPECTIVE

Ainsi, une fois de plus, rien ne se passe comme prévu en Libye. Après avoir reconnu le Parlement de Tobrouk comme seul représentant du peuple libyen dès sa prise de fonction en août 2014, les Occidentaux ont imposé en décembre 2015 la signature d’accords porteurs des germes de la situation actuelle à des acteurs récalcitrants et non représentatifs de toutes les forces en présence. La même priorité accordée à la « guerre contre le terrorisme » sur la reconstruction nationale qui avait suscité le soutien prématuré exclusif au Parlement de Tobrouk en 2014 a guidé les choix occidentaux en décembre 2015. Il s’agissait cette fois de disposer au plus vite d’un gouvernement d’union qui ferait appel à la « communauté internationale » pour conduire la guerre contre l’OEI.

Comme l’avaient annoncé nombre d’observateurs de la situation libyenne, ces accords n’ont donc fait que figer et renforcer les clivages, et compliquer encore la sortie de crise5. L’intervention directe d’acteurs extérieurs comme l’Égypte et les Émirats qui n’ont jamais caché leur soutien aux autorités de Tobrouk n’a par ailleurs jamais été évoquée, ni par les Nations unies ni par les puissances occidentales. Plus troublant encore, si les informations divulguées récemment par le journal Le Monde faisant état de la présence de forces spéciales françaises aux côtés du général Haftar dans l’est libyen étaient avérées6, cela signifierait qu’au moment même où la France affirmait soutenir le gouvernement d’union nationale de Tripoli, des soldats français étaient présents pour soutenir son adversaire, contribuant à le renforcer dans son choix de délaisser la solution politique au profit de la guerre.

Si le rapport de force à Syrte laisse entrevoir une défaite à terme de l’OEI dans cette ville, la bataille de Syrte risque en revanche d’ouvrir la boîte de Pandore d’une nouvelle guerre civile entre factions libyennes qui repousserait les perspectives de reconstruction nationale à une échéance difficilement prévisible.

PATRICK HAIMZADEH

1NDLR. En vertu des accords de Skhirat, il est désigné en décembre 2015 président du Conseil présidentiel et premier ministre du gouvernement d’union nationale.

2Deux membres du conseil présidentiel boycottent officiellement celui-ci. Il s’agit d’Ali Al-Gatrani, originaire de Cyrénaïque et fidèle du général Haftar et Oumar Al-Aswad, originaire de la ville de Zintan qui est le principal fief allié au général Haftar en Tripolitaine.

3Le 1er mai, Tayyib Al-Safi, ancien membre des comités et des tribunaux révolutionnaires, en charge de la sécurité intérieure de la ville de Benghazi dans les années 1980 et de nombreuses fonctions sécuritaires et ministérielles jusqu’à la chute du régime en 2011 a été reçu triomphalement à Tobrouk par les chefs de sa tribu des Menaffa en compagnie du général Mohammed Miloud Al-Oujeïli, ancien également des comités révolutionnaires et commandant d’une unité de volontaires kadhafistes pendant la guerre de 2011.

4Le 24 avril, plus de mille véhicules 4×4, dont plus de quatre cents blindés Panthera 6 de fabrication émirienne ont été livrés à l’armée du général Haftar.

5Patrick Haimzadeh, « Vers une nouvelle intervention en Libye ? », Le Monde diplomatique, février 2016.

6Nathalie Guibert, « la guerre secrète de la France en Libye », Le Monde, 24 février 2016.

Centre Maghrébin d’études sur la Libye (CMEL)

Séminaire scientifique autour du thème « la société civile et la transition démocratique en Libye : les causes du déclin et les stratégies de relance »

Tunis les 4 et 5 MAI 2016

Le Centre Maghrébin d’études sur la Libye et la Fondation Hanns Seidel ont organisé un séminaire autour du thème « la société civile et la transition démocratique en Libye : les causes du déclin et les stratégies de relance » les 4 et 5 mai 2016 à l’hôtel le Diplomat à Tunis, avec la participation de nombreux chercheurs et représentants d’ONG libyennes.

Ont pris la parole à la séance d’ouverture Dr. zeyd

AlDailami délégué régional de la fondation Hanns Seidel pour la Tunisie, l’Algérie et la Libye, M. Rachid Khechana directeur du CMEL, ainsi que les ambassadeurs Slaheddine Jemali et Mondher Rezgui. Les intervenants ont insisté sur le rôle primordial de la société civile dans le retour à la stabilité et la relance de la transition démocratique en Libye.

La professeure Houda Mezioudet a traité, dans sa conférence inaugurale, des spécificités de la société civile libyenne caractérisée par des habitudes et des mœurs ou les liens tribaux jouent un rôle souvent déterminant.

Les actes du séminaire ont été répartis sur trois séances et une dizaine de communications qui ont fait l’objet d’un débat fructueux et profond entre les participants autour du concept de société civile et la représentation du rôle qu’elle peut jouer dans la construction de la nouvelle Libye.

Le séminaire a été clôturé par la présentation des recommandations suivantes :

1) Définition du concept de société civile:

La société civile est constituée d’un tissu composé d’associations bénévoles, culturelles, sociales et humanitaires qui fonctionnent indépendamment de l’Etat et occupent l’espace situé entre la famille et les institutions étatiques. Elles s’engagent à respecter les principes d’égalité entre ses membres femmes et hommes, jeunes et adultes, toujours dans le cadre du respect des normes de tolérance et de la gestion pacifique de la diversité et de la différence. Ce sont des organisations établies conformément aux lois en vigueur et auxquelles on adhère librement.

2) La société civile a joué un rôle pionnier dans le déclenchement de la Révolution du 17 Février 2011 et dans les différents changements qui l’ont suivi. Toutefois, elle a vécu un déclin au cours des deux dernières années à cause de l’omniprésence des milices armées, ce qui a rendu cruciale la relance de son rôle, ainsi que de lui donner les capacités et les outils lui permettant de reprendre ses activités.

Sur cette base les participants ont formulé les suggestions et recommandations suivantes:

* Insérer dans la nouvelle constitution de la Libye un paragraphe garantissant la liberté et l’indépendance des associations de la société civile.

* Veiller à l’indépendance de la société civile de manière à lui conférer un rôle important dans le développement et l’émancipation de la société libyenne.

* Ouvrir les voies de dialogue et de communication entre la société civile et les institutions de l’Etat.

* Vaincre les difficultés de financement afin de prémunir ces associations de la pression exercée sur elles par les bailleurs

de fonds étrangers.

* Organiser des cycles de formation visant à favoriser l’émergence d’un leadership associatif, en s’inspirant des expériences des pays voisins en la matière.

* Unifier les mécanismes d’enregistrement des institutions de la société civile et simplifier les formalités de déclaration de constitution d’associations nouvelles.

* Œuvrer à mettre en place des mécanismes de réseautage entre les conseils municipaux et les institutions de la société civile, en levant les obstacles qui le freinent.

* Renforcer la coopération tuniso-libyenne afin de soutenir les institutions de la société civile dans les deux pays à travers des initiatives communes dont l’organisation de cycles de formation et l’organisation d’une rencontre annuelle entre des responsables et des membres d’organisations de la société civile des deux pays.

*Réaliser une étude scientifique sur l’état des lieux des sociétés civiles tunisienne et libyenne.

* Créer un site web dédié au grand public pour faire connaitre les

réalisations et les initiatives de la société civile dans les deux pays.

Centre Maghrébin d’études sur la Libye (CMEL) : Séminaire scientifique autour du thème « la société civile et la transition démocratique en Libye : les causes du déclin et les stratégies de relance » – Tunis les 4 et 5 MAI 2016

Le Centre Maghrébin d’études sur la Libye et la Fondation Hanns Seidel ont organisé un séminaire autour du thème « la société civile et la transition démocratique en Libye : les causes du déclin et les stratégies de relance » les 4 et 5 mai 2016 à l’hôtel le Diplomat à Tunis, avec la participation de nombreux chercheurs et représentants d’ONG libyennes.

Ont pris la parole à la séance d’ouverture Dr. zeyd

AlDailami délégué régional de la fondation Hanns Seidel pour la Tunisie, l’Algérie et la Libye, M. Rachid Khechana directeur du CMEL, ainsi que les ambassadeurs Slaheddine Jemali et Mondher Rezgui. Les intervenants ont insisté sur le rôle primordial de la société civile dans le retour à la stabilité et la relance de la transition démocratique en Libye.

La professeure Houda Mezioudet a traité, dans sa conférence inaugurale, des spécificités de la société civile libyenne caractérisée par des habitudes et des mœurs ou les liens tribaux jouent un rôle souvent déterminant.

Les actes du séminaire ont été répartis sur trois séances et une dizaine de communications qui ont fait l’objet d’un débat fructueux et profond entre les participants autour du concept de société civile et la représentation du rôle qu’elle peut jouer dans la construction de la nouvelle Libye.

Le séminaire a été clôturé par la présentation des recommandations suivantes :

1) Définition du concept de société civile:

La société civile est constituée d’un tissu composé d’associations bénévoles, culturelles, sociales et humanitaires qui fonctionnent indépendamment de l’Etat et occupent l’espace situé entre la famille et les institutions étatiques. Elles s’engagent à respecter les principes d’égalité entre ses membres femmes et hommes, jeunes et adultes, toujours dans le cadre du respect des normes de tolérance et de la gestion pacifique de la diversité et de la différence. Ce sont des organisations établies conformément aux lois en vigueur et auxquelles on adhère librement.

2) La société civile a joué un rôle pionnier dans le déclenchement de la Révolution du 17 Février 2011 et dans les différents changements qui l’ont suivi. Toutefois, elle a vécu un déclin au cours des deux dernières années à cause de l’omniprésence des milices armées, ce qui a rendu cruciale la relance de son rôle, ainsi que de lui donner les capacités et les outils lui permettant de reprendre ses activités.

Sur cette base les participants ont formulé les suggestions et recommandations suivantes:

* Insérer dans la nouvelle constitution de la Libye un paragraphe garantissant la liberté et l’indépendance des associations de la société civile.

* Veiller à l’indépendance de la société civile de manière à lui conférer un rôle important dans le développement et l’émancipation de la société libyenne.

* Ouvrir les voies de dialogue et de communication entre la société civile et les institutions de l’Etat.

* Vaincre les difficultés de financement afin de prémunir ces associations de la pression exercée sur elles par les bailleurs de fonds étrangers.

* Organiser des cycles de formation visant à favoriser l’émergence d’un leadership associatif, en s’inspirant des expériences des pays voisins en la matière.

* Unifier les mécanismes d’enregistrement des institutions de la société civile et simplifier les formalités de déclaration de constitution d’associations nouvelles.

* Œuvrer à mettre en place des mécanismes de réseautage entre les conseils municipaux et les institutions de la société civile, en levant les obstacles qui le freinent.

* Renforcer la coopération tuniso-libyenne afin de soutenir les institutions de la société civile dans les deux pays à travers des

initiatives communes dont l’organisation de cycles de formation et l’organisation d’une rencontre annuelle ntre des responsables et des membres d’organisations de la société civile des deux pays.

*Réaliser une étude scientifique sur l’état des lieux des sociétés civiles tunisienne et libyenne.

* Créer un site web dédié au grand public pour faire connaitre les réalisations et les initiatives de la société civile dans les deux pays.

المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا

تعريف:

تأسس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا في جوان - يونيو 2015 في تونس، وهو أول مركز من نوعه يعمل بكل استقلالية من أجل تعميق المعرفة بليبيا في جميع المجالات والقطاعات، ويرفد بالمادة العلمية جهود المجتمع المدني في ليبيا لإقامة الحكم الرشيد، المبني على التعددية والتداول السلمي واحترام حقوق الإنسان . مؤسس المركز: الإعلامي والباحث التونسي رشيد خشانة يقوم المركز بنشر مقالات وأوراق بحثية بالعربية والأنكليزية والفرنسية، ويُقيم مؤتمرات وندوات علمية، وباكورة نشاطاته ندوة حول "إسهام المجتمع المدني في إعادة الاستقرار والانتقال الديمقراطي بليبيا" يومي 5 و6 أكتوبر 2015 بتونس العاصمة.

موقع "ليبيا الجديدة"

موقع إخباري وتحليلي يبث الأخبار السريعة والتقارير السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن ليبيا، ديدنُه حق المواطن في الإعلام، ورائدُه التحري والدقة، وضالتُه الحقيقة، وأفقهُ المغرب العربي الكبير. يتبنى الموقع أهداف ثورة 17 فبراير ومبادئها السامية ويسعى للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد.