En recensant les principaux groupes islamistes armés, cette carte montre comme Al-Qaida continue à travers ses « filiales » à propager l’idéologie djihadiste sur la planète.

Avec le rapt du Français en Algérie, le 22 septembre, on a découvert l’existence d’un nouveau groupuscule extrémiste islamiste, se réclamant de l’« État islamique » ou Daech…

Proclamé en 2006, l’État islamique d’Irak s’est d’abord étendu à la Syrie voisine. Mais il a fini par abandonner toute référence géographique, pour se propager dans d’autres pays.

Il concurrence désormais sérieusement l’organisation Al-Qaida, en perte de vitesse jusque dans son fief au Pakistan.

En recensant les principaux groupes islamistes armés, cette carte montre comme Al-Qaida continue cependant à travers ses « filiales » à propager l’idéologie djihadiste sur la planète.

Presque toutes ces organisations sont inscrites sur liste de l’ONU des organismes sanctionnés pour association avec Al-Qaida. Certaines semblent en déclin (comme Jamaa Islamiya en Indonésie) et d’autres en progression (comme Daech ou Ansar Beit al-Maqdess en Égypte). Sur d’autres encore, on ignore le degré d’implication et la capacité de mobilisation (comme Mito, en Chine).

La concurrence entre Daech et Al-Qaida peut même entraîner des nouveaux développements, comme tout récemment en Inde, où Al-Qaida vient d’annoncer la création d’une nouvelle filiale.

Cette carte est interactive. Cliquez sur les noms des groupes armés pour obtenir des informations.

Le lien présent dans chaque cartouche vous renverra à la présentation détaillée du groupe armé en question.

Pour chacun d’entre eux, vous retrouverez l’histoire de leur création, leurs revendications, leurs zones de présence, leurs actions marquantes, leur inscription ou non sur la liste de l’ONU des organismes sanctionnés pour association avec Al-Qaïda, et enfin leurs liens avec Al-Qaïda .

Libye : les habitants de Syrte racontent leur cauchemar au quotidien

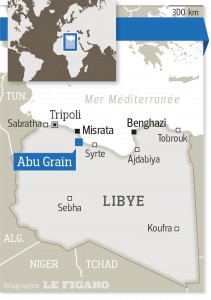

Un an après que l’État islamique a pris possession, le 14 février 2015, de quelques bâtiments à Syrte, entre 60 et 80 familles quittent chaque jour cette ville située dans le centre de la Libye.

Un an après que l’État islamique a pris possession, le 14 février 2015, de quelques bâtiments à Syrte, entre 60 et 80 familles quittent chaque jour cette ville située dans le centre de la Libye.

Elle a enlevé ses gants noirs et le tissu qui cachait son regard. Mais elle n’a pas encore osé retirer le niqab qui lui cache le visage. Zainab* vient d’arriver, en voiture, au checkpoint d’Abu Graïn. Depuis Syrte, sa ville, qu’elle vient de quitter avec sa famille, c’est le premier point de contrôle des forces du gouvernement de Tripoli. L’État islamique est à 80 kilomètres derrière elle.

Libye: à Syrte des djihadistes prennent la radio

Des djihadistes se réclamant du groupe extrémiste Etat islamique (EI) a pris le contrôle d’une radio locale dans la ville de Syrte, située à 500 km à l’est de Tripoli, où il a également installé un quartier général, selon des sites djihadistes et des témoins.

Des djihadistes se réclamant du groupe extrémiste Etat islamique (EI) a pris le contrôle d’une radio locale dans la ville de Syrte, située à 500 km à l’est de Tripoli, où il a également installé un quartier général, selon des sites djihadistes et des témoins.

Des photos publiées par des sites djihadistes montrent des hommes armés installés devant les micros d’une radio brandissant leurs kalachnikovs.

« Ils ont pris la radio hier. Depuis, ils diffusent des versets du Coran ou des discours du chef de l’EI Abou Bakr al-Baghdadi ainsi que du porte-parole du groupe Abou Mohammed al- Adnani », a indiqué un habitant de la ville s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.

Un ex-responsable local a confirmé qu’un groupe armé a pris le contrôle de la radio et installé son QG dans le centre de Syrte. Il a dit craindre que le groupe ne profite de « l’absence de toute autorité de l’Etat pour la transformer en émirat islamique » comme Derna, une ville de l’est libyen sous l’emprise des groupes radicaux, dont EI.

« Jusqu’ici, on ne les a pas vu circuler dans la ville. Il semble qu’ils ont visé les médias en premier pour pouvoir communiquer avec la population », a ajouté cet ex-responsable, jugeant la situation « très complexe » à Syrte où plusieurs groupes sont présents.

Ville natale de Mouammar Kadhafi, Syrte est devenue depuis la chute de l’ancien régime en 2011, un fief des groupes radicaux, dont notamment Ansar Asharia qui entretient des liens flous avec l’EI.

L’État islamique perd des points d’ancrage en Libye

Après les bombardements américains sur Sabratha, les forces loyalistes ont repris le centre-ville de Benghazi.

Après les bombardements américains sur Sabratha, les forces loyalistes ont repris le centre-ville de Benghazi.

Les lignes militaires bougent en Libye. Alors que la situation politique, qui dépend du projet d’union entre les deux Parlements rivaux de Tripoli et de Tobrouk, est toujours au point mort, c’est du front qu’arrivent les nouvelles. Comme si le bombardement par des F15 américains d’un camp de l’État islamique à Sabratha, vendredi dernier, avait sonné la charge, samedi, l’Armée nationale libyenne (ANL) du général Khalifa Haftar a repris son offensive à Benghazi. Une attaque sans doute épaulée par des forces spéciales étrangères, notamment françaises, qui a conduit à la prise du port et de plusieurs quartiers stratégiques de la deuxième ville de Libye, que contrôlaient les combattants de l’État islamique et leurs alliés d’Ansar al-Charia, liés à al-Qaida.

Depuis le week-end dernier, l’État islamique (EI) est sous pression en Libye, où il ne tient désormais fermement que son bastion de Syrte. Dans l’ouest du pays, les combats semblent se poursuivre à Sabratha. Le raid américain du 19 février aurait tué une cinquantaine de djihadistes. Après avoir nié jusqu’alors la présence de l’EI chez lui, le maire de cette ville située à 70 km de Tripoli vient de la dénoncer et d’appeler à l’aide. Les combattants de l’EI auraient été repoussés du centre-ville, après une courte occupation, par des milices de Fajr Libya, placées sous la tutelle du Parlement de Tripoli.

Les premiers succès de l’ANL

En Cyrénaïque, la région est du pays, l’Armée nationale libyenne du général Haftar, qui dépend du Parlement de Tobrouk, aurait repris dimanche la ville portuaire d’Ajdabiya, tenue jusqu’à présent par des milices islamistes, dont Ansar al-Charia. Cette ville a plusieurs fois changé de camp, au gré des alliances de certaines brigades locales avec les forces du général Haftar. À Derna, la première ville que l’EI avait saisie avant de s’en faire déloger par des brigades islamistes locales, ces dernières ont repris ce week-end les combats, pour pousser plus loin encore les combattants djihadistes. Le plus surprenant, si cela devait être confirmé, aurait été l’appui de l’ANL aux brigades islamistes de Derna qu’elle avait toujours combattues.

«Il n’y a pas vraiment eu de combats»

Les premiers succès de l’offensive de l’ANL lancée samedi à Benghazi sont autrement plus importants. Depuis un an et demi, les troupes d’Haftar étaient bloquées à l’est de la capitale de Cyrénaïque. Mardi, l’ANL s’est emparée du grand district d’al-Laithi, au sud-est de la ville, où de nombreux combattants islamistes étaient installés depuis la révolution, et qui était passé sous le contrôle de l’EI. «Il n’y a pas vraiment eu de combats», assure un habitant venu fêter mardi soir sur place cette «libération», inquiet que les djihadistes aient pu se retirer en bon ordre avec leurs armes. L’ANL annonce avoir également enlevé le camp de la milice Rafallah al-Sahati, au sud de la ville, deux autres camps militaires, au sud-est, le petit port d’Almressa, à l’ouest, et, en centre-ville, le port près de la cour suprême, haut lieu de la Révolution. En face de l’ANL, les milices islamistes tenaient mercredi les quartiers de Sabri, Souq al-Hout, en centre-ville, et plus loin, au sud, al-Quarsha et Si Faraj.

Libye : le nombre de combattants de l’État islamique a été multiplié par deux, selon Washington

Le nombre de jihadistes a presque doublé en Libye, selon les États-Unis. Jusqu’ici, les précédentes estimations des autorités américaines tablaient sur environ 2 000 à 3 000 combattants extrémistes dans le pays. Ils y seraient désormais « de l’ordre de 5 000 ».

Le nombre de jihadistes a presque doublé en Libye, selon les États-Unis. Jusqu’ici, les précédentes estimations des autorités américaines tablaient sur environ 2 000 à 3 000 combattants extrémistes dans le pays. Ils y seraient désormais « de l’ordre de 5 000 ».

Les responsables américains qui avancent ces nouveaux chiffres sous couvert de l’anonymat estiment par ailleurs que le nombre de combattants de l’État islamique (EI) en Irak et en Syrie se situe désormais dans une fourchette de « 19 000 à 25 000 », contre « 20 000 à 30 000 », voire « 33 000 » auparavant.

Diminution parallèle des effectifs jihadistes en Irak et en Syrie

Pour les responsables américains, les nouvelles estimations du renseignement sur les effectifs des jihadistes en Irak et en Syrie sont la marque du succès des efforts de la coalition qu’ils mènent.

Les jihadistes ont subi « des pertes significatives », s’est félicité le porte-parole de la Maison Blanche, Josh Earnest, qui a estimé de son côté les effectifs jihadistes dans la région à « 25 000 », contre « 31 500 » auparavant.

« Le groupe État islamique a plus de difficultés qu’auparavant pour regarnir ses rangs », a-t-il souligné, en rappelant les efforts faits par la coalition pour tarir le flot de combattants étrangers vers la Syrie.

Pourquoi les effectifs jihadistes augmentent en Libye

Les nouvelles estimations chiffrées confirment donc que la Libye est en train de devenir un nouveau pôle d’attraction pour les combattants terroristes. « Il devient de plus en plus dur de se rendre en Syrie pour les combattants étrangers, et beaucoup d’entre eux se dirigent en conséquence vers la Libye », a souligné le responsable américain de la Défense.

Nous allons continuer à surveiller comment évolue la menace en Libye

Le groupe État islamique a réussi à prendre le contrôle de Syrte, à 450 km à l’est de Tripoli, et ses environs. Une situation qui inquiète de plus en plus les responsables américains.

« Nous allons continuer à surveiller l’évolution de la menace en Libye et nous continuerons à nous tenir prêts à agir », a ajouté le porte-parole de la Maison Blanche.

Vers une intervention internationale en Libye ?

Des représentants de la coalition internationale réunis mardi 2 février à Rome ont indiqué qu’une intervention militaire contre les jihadistes en Libye n’était pas pour l’instant d’actualité, la coalition misant sur la formation d’un gouvernement d’union nationale dans le pays.

« La dernière chose que nous voulons dans le monde, c’est un faux califat ayant accès à des milliards de dollars de revenus en pétrole », avait toutefois souligné le secrétaire d’Etat américain John Kerry à l’issue de cette réunion.

En attendant, le conseil présidentiel libyen a entamé jeudi au Maroc des discussions visant à proposer un nouveau gouvernement d’union dans le cadre d’un accord politique signé sous l’égide de l’ONU pour tenter de sortir le pays du chaos.

Intervention en Libye : Obama a (presque) tranché

Une campagne de bombardements aériens visant les sites et les arsenaux de l’État islamique en Libye, sur le modèle de celle menée en Syrie et en Irak ?

Telle est l’option militaire retenue par Barack Obama, le 28 janvier, lors de la réunion du Conseil national de sécurité, à Washington – étant entendu que tout sera fait pour que cette opération intervienne à la demande d’un « gouvernement » libyen (même si sa légitimité est douteuse), avec ou sans l’aval de l’ONU.

Jusqu’ici très réticent, Obama s’est rallié à cette double démarche au vu des éléments fournis par le Pentagone : en trois mois, les effectifs de l’EI en Libye seraient passés de 3 000 à 6 500 hommes, pour l’essentiel nord-africains ; et la « maison mère » aurait dépêché depuis Rakka une douzaine de cadres et une dizaine d’imams afin de les structurer.

Toujours selon le Pentagone, les jihadistes contrôlent désormais 290 km de côtes autour de Syrte. Des éléments des forces spéciales de reconnaissance américaines et britanniques sont déjà sur place pour identifier les chefs jihadistes et repérer les cibles. Des contacts auraient été pris avec certaines milices favorables à une intervention, en particulier celle de Misrata.

Libye : intervenir ou non ?

Après l’Irak et la Syrie, la communauté internationale doit-elle intervenir en Libye ? Les États-Unis et d’autres pays, réunis mardi à Rome, envisagent sérieusement cette hypothèse. Dans quelles conditions ? Explication en six questions

Les Etats-Unis et d’autres pays, réunis mardi à Rome, envisagent sérieusement cette hypothèse. Dans quelles conditions ? Explication en six questions.

Quel débat sur l’intervention en Libye ?

Selon Mattia Toaldo, chercheur au European Council on Foreign Relations, une intervention militaire étrangère est « de plus en plus probable ». Car la communauté internationale s’inquiète fortement de « l’échec du processus politique et de l’escalade simultanée des activités du groupe État islamique en Libye ».

La communauté internationale veut en effet intervenir avant qu’il ne soit trop tard, c’est à dire « avant que le pays ne devienne un sanctuaire » pour les jihadistes, « avant qu’ils ne deviennent extrêmement difficile à déloger », a récemment averti un responsable américain de la Défense, cité par la presse américaine. « Il faut prendre des mesures militaires décisives pour contrôler l’expansion de [Daesh], de telle manière que cela appuie un processus politique à long terme » en Libye, a précisé lors d’une visite à Paris, le 22 janvier, le général Joseph Dunford, chef d’état-major interarmes américain.

La France se veut cependant beaucoup plus prudente sur le sujet. « Il n’est absolument pas question que nous intervenions militairement en Libye », a affirmé Laurent Fabius, mardi 3 février, en marge d’une réunion de la coalition internationale à Rome contre l’EI.

Quelles sont les forces de Daesh ?

Depuis la conquête de la ville de Syrte, à 450 km à l’est de Tripoli, le groupe terroriste État islamique (Daesh, selon son acronyme arabe) n’a cessé de renforcer son implantation en Libye. Il aurait aujourd’hui entre 3 000 et 5 000 combattants et tenterait d’y attirer des centaines de recrues étrangères.

« Ils sont là, sur près de 300 kilomètres linéaires de côtes, et ils se répandent. Et ils sont à 350 kilomètres de [l’île italienne de] Lampedusa. Lorsque le beau temps va arriver en Méditerranée, il y a des risques de passage de combattants », a mis en garde fin janvier Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense .

Les pays africains s’inquiètent parallèlement de l’avancée de l’EI dans le sud, une immense zone désertique. Ce qui est « en particulier dangereux pour le Niger et le Tchad », selon le chef de la mission de l’ONU Martin Kobler.

Pourquoi un accord interlibyen est-il indispensable ?

Pour la plupart des pays favorables à une intervention militaire internationale, un accord politique en Libye semble encore un préalable indispensable. Il permettrait notamment la mise en place d’un gouvernement d’union nationale, qui ferait ensuite une demande d’aide internationale pour lutter contre le terrorisme.

En attendant, le gouvernement reconnu, installé à Al-Bayda, dans l’est du pays, sollicite déjà, en plus des raids aériens, « la levée rapide et sans retarder de l’embargo sur les armes », imposé par l’ONU depuis 2011.

Par ailleurs, les forces loyales à ces autorités, qui se présentent comme l’Armée nationale libyenne (ANL), affirment en effet être en mesure de renseigner les forces internationales sur les positions de Daesh, un facteur déterminant pour éviter des victimes parmi les civils.

Mais le soutien des autorités non reconnues internationalement, appuyées par Fajr Libya, une coalition de milices dont certaines sont islamistes, semble très incertain, surtout si l’accord politique parrainé par l’ONU échoue. Si la menace terroriste est jugée trop importante, la communauté internationale pourrait cependant décider à terme de se passer du soutien des autorités de Tripoli.

Mais comment intervenir ?

Pour l’instant, plusieurs options sont sur la table : elles vont de la possibilité d’une campagne de frappes aériennes en soutien aux forces libyennes comme en Irak ou en Syrie, à l’hypothèse du déploiement d’une force terrestre. « Mais cette dernière semble peu probable », avance Issandr El Amrani, directeur Afrique du Nord à l’International Crisis Group (ICG).

Pour M. Toaldo, une intervention « ressemblerait à celle en Syrie : des frappes, des drones et quelques forces spéciales sur le terrain ».

Signe de l’agitation des États-Unis sur ce dossier, Washington a envoyé ces derniers mois des experts pour évaluer la situation, et nouer le contact avec les forces locales. Il s’agit notamment de s’assurer du soutien des nombreuses milices qui se partagent le contrôle du territoire.

Où intervenir et avec quels pays ?

Selon les experts, les frappes étrangères se concentreraient d’abord sur la ville côtière de Syrte et ses alentours, la principale zone contrôlée par le groupe État islamique.

Elles viseraient aussi Derna, à 1 100 km à l’est de Tripoli, où les combattants de l’EI sont positionnés à la périphérie de la ville dont ils ont été chassés en juillet par des forces locales.

Si les États-Unis semblent décidés à participer à une éventuelle intervention, ils ne semblent pas forcément prêts à prendre la tête des opérations comme ils le font en Irak et en Syrie.

Les responsables américains lorgnent ainsi du côté de l’Italie, l’ancienne puissance coloniale, qui semble être prête, sous conditions, à diriger une opération internationale, avec probablement l’implication de la France et du Royaume-Uni et peut être de pays arabes.

Quelles sont les chances de réussite ?

Comme en Irak et en Syrie, le bien-fondé d’une intervention fait débat. « Nous ne croyons pas pour le moment à une solution militaire pour la crise libyenne. Cela compliquerait davantage la donne », a déclaré dimanche le commissaire Paix et sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, en insistant sur la nécessité d’une solution politique.

Établissant un parallèle avec la Syrie, M. Toaldo ne pense pas qu’une intervention « puisse changer réellement la donne, sans la présence de solides partenaires au sol ».

Pour M. El Amrani, elle pourrait avoir « un impact positif » en « limitant l’expansion de l’EI, en épuisant ses ressources et en rendant plus difficiles ses tentatives d’incursion ou de destruction des installations pétrolières à l’est de Syrte ».

Mais l’expert de l’ICG prévient qu’une opération à grande échelle « serait susceptible de creuser les divisions politiques existantes ». « C’est pour cela qu’il est important d’obtenir le soutien des Libyens des différentes parties ».

Un mystérieux sniper s’attaque aux djihadistes de Daesh

En Libye, un sniper surnommé le « chasseur fantôme de Daesh » aurait récemment tué trois figures importantes de l’Etat islamique, selon De Morgen.

En Libye, un sniper surnommé le « chasseur fantôme de Daesh » aurait récemment tué trois figures importantes de l’Etat islamique, selon De Morgen.

Dans la ville de Syrte, en Libye, un mystérieux sniper a ouvert la chasse aux leaders de Daesh, relate De Morgen. Ses tirs inattendus, d’une précision millimétrée, prennent les djihadistes au dépourvu. Résultat : en dix jours, l’homme aurait descendu trois figures importantes de Daesh dans la région.

Selon le site Libya Prospect, la première victime aurait été tuée le 13 janvier et serait le chef soudanais Hamad Abdel Hady. Les deux autres victimes seraient, selon des médias locaux, le chef Abu Mohammed al Dernawi, abattu le 19 janvier et le commandant Abdullah Hamad al Ansari, tué quatre jours plus tard.

« Chasseur fantôme de Daesh »

Selon des témoins locaux, les djihadistes seraient très préoccupés par cette situation. Une chasse à l’homme est lancée pour retrouver ce mystérieux individu.

En attendant, les réseaux sociaux s’affolent et les spéculations vont de bon train. Le sniper est même surnommé « Le chasseur fantôme de Daesh ».

Rappelons néanmoins que la situation rend la confirmation de ces informations extrêmement ardue. La ville de Syrte étant actuellement occupée par 3.000 militants de l’Etat islamique.

Fourat Mnasri, un surdoué Tunisien de 19 ans, rédige une encyclopédie en anglais !!

Ecrire un roman, un essai ou même un conte n’est pas une chose aisée, cela exige une maîtrise parfaite de la langue,du sujet et des tournures.

Ecrire un roman, un essai ou même un conte n’est pas une chose aisée, cela exige une maîtrise parfaite de la langue,du sujet et des tournures.

Les livres les plus célèbres ont été écrits sur plusieurs années comme par exemple pour écrire « Madame Bovary », Gustave Flaubert est resté 5 ans, d’autres sont restés 8 ans voire même plus.

Ces écrivains ont marqué les esprits, et ce, même après leur mort. Leurs livres voyagent à travers le temps et l’espace qui ne connait pas les écrits de Denis Diderot, l’écrivain qui a commencé à écrire à l’âge de 30 ans et qui a laissé après lui, romans, contes, pièces de théâtre et encyclopédies.

C’est avec l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772), que le terme « encyclopédie » a pris un sens moderne, à savoir, un exposé critique et impartial des faits et des idées.

Pour avoir écrit cette encyclopédie Diderot n’était pas seul. En effet, l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers était sous sa direction, lui et Alembert. Son écriture leur a demandé 8 ans. Diderot l’avait fini à l’âge de 60 ans. Un exploit et une fierté à l’époque.

Mais que dire si un jeune écrivain achevait une encyclopédie à l’âge de 19 ans ?

Vous diriez c’est impossible, il s’agit quand même d’une encyclopédie, un ouvrage qui exige un savoir et une expérience d’un homme plus âgé et mure. L’impossible n’existe pas, et Fourat Mnasri, jeune tunisien de 19 ans vient de nous le prouver. Effectivement, ce jeune élève au bac vient tout juste de finir l’écriture de son premier livre. Un premier ouvrage qui n’est pas des moindres, que ce soit sur le plan du fond ou de la forme. S’étalant sur 330 pages, Fourat Mnasri a écrit une encyclopédie sur le cinéma. Une première nationale mais aussi mondiale, vu qu’aucun n’est arrivé à écrire une encyclopédie à un si jeune âge.

Un exploit, et un accomplissement qui a rendu toute sa famille fière, une fierté doublée et accentuée vu que Fourat Mnasri ne s’est pas contenté d’écrire une encyclopédie, ce dernier l’a écrite avec la langue de Shakespeare. Une performance inattendue surtout venue d’un jeune tunisien, qui, normalement devait maîtriser beaucoup plus l’arabe que le français.

Fourat Mnasri a essayé d’écrire en arabe et en français, et ce, depuis l’âge de 13 ans. Tenant un agenda personnel, Fourat Mnasri y a reproduit ses pensées, ses idées sur le cinéma en 3 langues mais c’est en langue anglaise qu’il s’est senti plus à l’aise, et a ainsi décidé d’écrire en anglais. Au fur et à mesure qu’il écrivait, le nombre de pages commençait à devenir assez important, « superposant les pages, cela donnait l’air d’une prémisse d’un manuscrit ». C’est de là que l’idée de finaliser un livre est née chez Fourat Mnasri, et c’est à l’âge de 19 ans qu’il est arrivé à sortir son premier livre intitulé « My Passion The 7 art ».

Dans ce livre, Fourat Mnasri a regroupé tous les articles qu’il a écrits depuis son jeune âge, d’ailleurs dans le livre chaque article est muni d’une légende qui indique la date et l’endroit de son écriture.

« My Passion The 7 art » raconte l’histoire du cinéma depuis son début jusqu’à l’école du cinéma Russe. Un exposé critique et analytique qui a rendu cet ouvrage une encyclopédie du Cinéma.

Fourat Mnasri a assuré qu’écrire ce livre était très difficile surtout au début, assis devant sa page blanche, Fourat Mnasri ne croyait pas arriver à terminer ce livre. Mais c’est grâce à l’encouragement de sa famille et de son père qu’il a eu confiance en lui et qu’il s’est lancé. Avant l’ impression de son livre, un professeur universitaire lui a relu son ouvrage et a corrigé les quelques fautes qu’il y a trouvées.

Fourat Mnasri, est un adolescent qui déborde d’énergie et de savoir. Le fait de l’écouter parler, nous ébahit, sa façon de parler et de s’exprimer ne traduit pas son jeune âge. Il est très mature et très sûr de lui, on dirait un génie des temps modernes. Interrogé sur son avenir, Fourat Mnasri, a déclaré que maintenant, il se concentre sur son bac, mais dès qu’il l’aura, il envisage de commencer l’écriture d’un nouveau livre ou plutôt une nouvelle encyclopédie qu’il intitulera «1001 pages about arabic cinema ».

Il a par ailleurs indiqué qu’il pourrait s’orienter vers le cinéma ou le théâtre, plus tard dans sa vie, et écrire son propre One Man Show, sachant que sa mère travaillait à l’Institut Supérieur d’art dramatique (ISAD).

Libye : l’irrésistible avancée de Daech inquiète les armées françaises

Alors que Daech grignote la Libye, le chef d’état-major Pierre de Villiers affirme que les armées françaises sont « au taquet ». Off, les langues se délient.

Alors que Daech grignote la Libye, le chef d’état-major Pierre de Villiers affirme que les armées françaises sont « au taquet ». Off, les langues se délient.

Le 23 janvier, le terminal pétrolier de Ras Lanouf est en flammes après avoir été pris pour cible par les djihadistes de Daech.

Devant les membres de l’Association des journalistes de défense (AJD), le chef d’état-major des armées, le général Pierre de Villiers, a estimé vendredi que « nous sommes au taquet de nos contrats opérationnels », ajoutant que, si le politique décide de lancer une nouvelle guerre, « on peut [soit] se désengager quelque part, [soit] augmenter le budget pour avoir plus de moyens, ce qui nécessite du temps ».

Ces propos sont à rapprocher de la perspective d’une nouvelle intervention militaire, cette fois contre l’organisation État islamique (Daech), en Libye. Si elle se dessine à moyen terme, les conditions d’une telle action ne sont toutefois pas réunies, loin de là.

Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, souligne la réalité de la menace libyenne depuis septembre 2014. Pour se tenir informée par ses propres moyens, la France conduit régulièrement depuis plusieurs semaines des missions aériennes ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) au-dessus du territoire contrôlé par le groupe terroriste. Plusieurs évolutions récentes inquiètent particulièrement les militaires français. Tout d’abord, les attaques de Daech contre les terminaux pétroliers de Ras Lanouf et d’Es Sider, à l’est de Syrte, et sa progression vers l’est, qui lui permettrait d’occuper un important champ pétrolifère. Mais la situation dans la ville de Hun, à 400 kilomètres au sud de Misrata, commence à donner des cauchemars aux services de renseignements. Ils y ont repéré des camps d’entraînement où Daech forme des combattants au profit d’autres groupes, comme Boko Haram ou Al-Mourabitoun. De plus, de nombreux Français seraient actuellement en train de rejoindre la Libye, via la Tunisie.

« Que fait-on ? Rien… »

Les Libyens se révèlent pour leur part incapables de constituer un gouvernement d’union. Aucune conscience nationale n’émerge. La communauté internationale regarde de loin. Et la situation a beau se dégrader chaque jour davantage de l’autre côté de la Méditerranée, les moyens d’action des Occidentaux sont très limités. « Que fait-on ? Rien… » observe un homme très au fait du dossier, persuadé que la France « attendra un gros attentat bien crado, organisé de la Libye », avant d’agir. Et de poursuivre : « Il serait difficile de faire du Sarkozy, c’est-à-dire de taper dans le tas sans se préoccuper de la suite ! »

D’ailleurs, quelles seraient les possibilités d’intervention ? À ce stade, force est de constater que personne n’en sait rien et que les volontaires ne se pressent pas au guichet. Les Italiens se sont dits disposés à déployer 5 000 hommes, mais ce ne sont que des mots ! Les Américains ont quelques forces spéciales sur le terrain, mais juste pour s’informer. Les Algériens ne veulent pas entendre parler d’intervention étrangère. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ne tient plus le discours guerrier qui était le sien voici quelques mois. Quant aux Qataris et aux Émiratis, grands alliés et clients de la France, ils jouent en Libye leur propre jeu, par l’intermédiaire de divers groupes locaux. Mais encore ? L’analyse est très simple et tient en un seul mot : impasse.

Rupture stratégique

Très résiliente en Syrie et en Irak, l’organisation État islamique s’incruste en Libye. À Syrte, ses trois chefs sont un Pakistanais, un Yéménite et un Syrien. Pierre de Villiers observe que les données géopolitiques et stratégiques sont chamboulées par l’émergence de cette menace terroriste transnationale : « Nous voyons se dessiner sous nos yeux une rupture stratégique, la fin de l’ordre ditwestphalien, c’est-à-dire la fin de la sécurité des sociétés à l’intérieur des frontières étatiques. La dégradation sécuritaire s’inscrit dans la durée et l’irruption du terrorisme domestique est un bouleversement systémique pour notre société. » À ses yeux, ces évolutions impliquent que la France devra augmenter ses dépenses militaires, pour les faire passer à 2 % du PIB, contre 1,7 % actuellement (calcul selon les normes Otan). Et, bien que chacun sache que les 10 000 hommes de l’opération Sentinelle ne seront d’aucune utilité pour empêcher un nouvel attentat, le chef d’état-major des armées met ses troupes au service de la sécurité à l’intérieur des frontières : « Les forces armées ont vocation à agir en complémentarité des forces de sécurité intérieure, et donc sous la responsabilité, bien sûr, du ministère de l’Intérieur. Face à des groupes terroristes qui utilisent des modes d’action guerriers, nous mettons à disposition nos capacités militaires en termes de planification, d’autonomie, de réactivité au service de la sécurité des Français. » Sans doute. Mais les armées ne sont pas en mesure, à conditions égales à celles d’aujourd’hui, d’entamer une autre guerre.

المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا

تعريف:

تأسس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا في جوان - يونيو 2015 في تونس، وهو أول مركز من نوعه يعمل بكل استقلالية من أجل تعميق المعرفة بليبيا في جميع المجالات والقطاعات، ويرفد بالمادة العلمية جهود المجتمع المدني في ليبيا لإقامة الحكم الرشيد، المبني على التعددية والتداول السلمي واحترام حقوق الإنسان . مؤسس المركز: الإعلامي والباحث التونسي رشيد خشانة يقوم المركز بنشر مقالات وأوراق بحثية بالعربية والأنكليزية والفرنسية، ويُقيم مؤتمرات وندوات علمية، وباكورة نشاطاته ندوة حول "إسهام المجتمع المدني في إعادة الاستقرار والانتقال الديمقراطي بليبيا" يومي 5 و6 أكتوبر 2015 بتونس العاصمة.

موقع "ليبيا الجديدة"

موقع إخباري وتحليلي يبث الأخبار السريعة والتقارير السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن ليبيا، ديدنُه حق المواطن في الإعلام، ورائدُه التحري والدقة، وضالتُه الحقيقة، وأفقهُ المغرب العربي الكبير. يتبنى الموقع أهداف ثورة 17 فبراير ومبادئها السامية ويسعى للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد.