Le bilan s’alourdit pour ce nouveau naufrage au large de la Turquie. Jeudi déjà, un naufrage avait fait 24 victimes, dont 10 enfants.

Les naufrages de migrants s’enchaînent depuis plusieurs jours, faisant de nombreuses victimes.

Le nouveau bilan fait état de 37 morts samedi dans un nouveau naufrage en mer Égée. L’embarcation à bord de laquelle des migrants tentaient de gagner la Grèce a chaviré, a annoncé un responsable des gardes-côtes turcs.

D’autres migrants dont le nombre n’a pas pu être déterminé étaient portés disparus. « Nous sommes très tristes. Au moins vingt de nos amis sont portés disparus », a déclaré, en pleurs, un de leurs compagnons d’infortune. Selon l’agence de presse privée Dogan, les gardes-côtes turcs ont pu secourir quarante-trois migrants.

Des enfants, un bébé

Originaires de Syrie, d’Afghanistan mais aussi de Birmanie, ils étaient partis de la province turque de Canakkale et tentaient apparemment de rejoindre l’île grecque de Lesbos. Déjà jeudi, vingt-quatre migrants, dont dix enfants, étaient morts noyés lors d’un naufrage au large de l’île grecque de Samos. Parmi les migrants se trouvaient samedi des Syriens et des Afghans, a indiqué un photographe de l’Agence France-Presse, selon lequel les opérations de recherche se poursuivaient.

Le photographe a vu les corps d’une vingtaine de migrants, dont plusieurs enfants, sur le rivage près de la ville d’Ayvacik. Parmi eux, un tout petit garçon allongé sur le dos, visage recouvert d’un bonnet bleu et tétine tombée à proximité, évoque immanquablement la découverte du petit Syrien Aylan Kurdi qui avait ému la planète en septembre. Le corps d’un bébé a également été repêché, selon ce photographe.

Deux cents personnes mortes ou portées disparues

Ce nouveau drame s’ajoute aux naufrages successifs ces derniers jours en mer Égée. Mercredi, sept personnes, dont deux enfants, se sont noyées au large de l’île de Kos et, la semaine dernière, quarante-cinq migrants ont péri dans trois naufrages dans la même zone. Malgré les conditions hivernales et les restrictions imposées par certains pays européens qui ont rétabli les contrôles à leurs frontières, les arrivées se sont poursuivies tout au long du mois de janvier.

Au total, les arrivées de migrants par la Méditerranée en Europe se sont élevées à 46 240 depuis début janvier, dont 44 040 sont passés par la Grèce et 2 200 par l’Italie, selon le Haut-Commissariat des réfugiés des Nations unies. L’écrasante majorité, soit 84 %, est constituée de réfugiés, ressortissants de pays situés dans des zones de conflits. Deux cents personnes sont mortes ou sont portées disparues, selon le HCR.

Carte – Daesh : la cible africaine

En proie aux bombardements de la coalition internationale dans sa matrice irako-syrienne, l’État islamique se redéploie en Libye et menace directement ses voisins maghrébins et sahéliens. Exclusif : nous vous livrons la carte de ses positions au Sahel.

En proie aux bombardements de la coalition internationale dans sa matrice irako-syrienne, l’État islamique se redéploie en Libye et menace directement ses voisins maghrébins et sahéliens. Exclusif : nous vous livrons la carte de ses positions au Sahel.

Pour le Premier ministre français Manuel Valls, qui l’a qualifiée le 1er décembre de « grand dossier des mois qui viennent », comme pour les chefs des diplomaties de la dizaine de pays africains concernés réunis ce même jour à Alger, la situation intérieure en Libye est une sorte de grenade dégoupillée. Tant que des milices locales se disputaient entre elles les dépouilles du régime défunt, nul n’y prêtait vraiment attention. Mais la donne a brusquement changé avec l’installation progressive le long de la côte méditerranéenne, à 350 kilomètres du premier territoire de l’Union européenne – l’île de Malte -, de groupes jihadistes ralliés à Daesh.

Le Daesh africain

Tout au long de l’année 2015, ces derniers ont consolidé leurs positions, particulièrement autour d’une localité, Syrte, ville natale de Mouammar Kadhafi et bastion de ses fidèles jusqu’à sa chute. Cette dernière précision n’est pas anecdotique : comme en Irak, où des ex-officiers de la Garde républicaine de Saddam Hussein ont rejoint les troupes de l’État islamique, ce sont d’anciens militaires kadhafistes humiliés et frustrés qui encadrent souvent les katibas de cette extension africaine du califat terroriste. Aujourd’hui, la Libye est devenue à la fois un pôle de substitution pour Daesh, en proie aux bombardements dans sa matrice irako-syrienne, et un nouveau pôle d’attraction pour les candidats au jihad venus du Maghreb, de l’Afrique sahélienne et même d’Europe, comme le démontre la récente arrestation de Français en Tunisie.

Cette métastase de l’EI au cœur d’un État néant fait peser une menace directe sur les pays voisins, au premier rang desquels l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie, le Tchad et le Niger – mais aussi au-delà, comme l’explique ici le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui fut le premier à tirer la sonnette d’alarme il y a un an. Depuis, ce Daesh africain, dont les tentacules s’étendent un peu partout au nord de l’Équateur, a pris de l’ampleur. Pour l’enrayer, puis tenter de l’éradiquer, il faudrait que les milices antijihadistes libyennes conjuguent leurs forces et que ces deux puissances régionales que sont l’Algérie et l’Égypte les appuient militairement avec les moyens aériens qui sont les leurs.

On en est encore loin, même si la prise de conscience du risque a incontestablement progressé ces dernières semaines. « Il ne nous reste plus beaucoup de temps », a averti le ministre italien des Affaires étrangères, après avoir annoncé la tenue d’une conférence internationale pour « éviter la désagrégation complète de la Libye » le 13 décembre, à Rome. C’est un euphémisme.

Exclusif – de la frontière ivoirienne au Sinaï, la position exacte des groupes jihadistes fin novembre 2015

Quels sont les groupes jihadistes présents dans la région ?

Al-Mourabitoune

Chefs : Abu Bakr al-Masri, Mokhtar Belmokhtar

Effectifs : environ 200 hommes. Essentiellement des Subsahariens (beaucoup de Peuls de la région frontalière Mali-Niger, de Songhaïs) et quelques Maghrébins (arabes)

Allégeance : Al-Qaïda (Belmokhtar) et EI (katiba dissidente dirigée par Adnan Abu Walid al-Sahraoui)

Aqmi

Chef : Émir du « Grand Sahara », Yahya Abu al-Hammam

Effectifs : environ 200 hommes. Essentiellement des Arabes (Algériens, Mauritaniens)

Allégeance : Al-Qaïda

Ansar Eddine

Chef : Iyad Ag Ghaly

Effectifs : inconnu. Essentiellement des Touaregs du Mali

Allégeance : Al-Qaïda

Front de libération du Macina (FLM)

Chef : Amadou Koufa

Effectifs : environ 170 hommes. Essentiellement des Peuls de la région de Mopti

Allégeance : groupe étroitement lié à Ansar Eddine

Katiba Khalid Ibn Walid (« Ansar Eddine Sud »)

Chef : Souleymane Keïta

Effectifs : quelques dizaines d’hommes. Essentiellement des Maliens du Sud, des Burkinabè et des Ivoiriens

Allégeance : groupe étroitement lié au FLM et à Ansar Eddine

État islamique en Libye

Chef : Abu al-Mughirah al-Qahtani

Effectifs : entre 2000 et 3000 hommes, dont des Tunisiens, des Algériens, des Égyptiens, des Irakiens, des Yéménites, des Maliens et des Soudanais

Allégeance : État islamique

Boko Haram

Chef : Abubakar Shekau

Effectifs : environ 7 000 hommes essentiellement nigérians (plus des Camerounais, des Nigériens, des Tchadiens)

Allégeance : État islamique

Ansar Baït al-Maqdis

Chef : Abu Oussama al-Masri

Effectifs : environ 1 000

Allégeance : État islamique

Libye : l’État islamique revendique l’attentat ayant tué plus de 50 personnes

Le groupe État islamique (EI) a revendiqué vendredi l’attentat au camion piégé qui a fait la veille plus de 50 morts dans un centre de police à Zliten, à 170 km à l’est de la capitale libyenne, Tripoli.

Dans un communiqué, l’EI affirme qu’un kamikaze nommé Abdallah al-Muhajair « a fait exploser son camion au milieu d’une base appartenant aux forces des apostats libyens » et donne un bilan de « près de 80 » morts et 150 blessés.

« Dans la ville de Zliten (170 km à l’est de Tripoli), un kamikaze a fait détoner des explosifs à bord d’un camion-citerne à 8 heures 30 [6 heures 30 TU] contre le centre de formation de la police », avait indiqué, jeudi 7 janvier, une source de la sécurité locale.

« Entre 50 et 55 personnes ont été tuées et au moins 100 blessées » dans le quartier bondé de Soug al-Talata, dans le centre-ville de Zliten, ville contrôlée par la coalition des milices de Fajr Libya liée aux autorités de Tripoli, a déclaré pour sa part Ammar Mohamed Ammar, porte-parole du ministère libyen de la Santé.

Il s’agit de l’attaque la plus sanglante depuis la chute de Mouammar Kadhafi, en 2011.

Libye : nouvel assaut de l’État islamique contre des installations pétrolières

Deux jours après la création d’un nouveau gouvernement libyen d’union nationale, la filière libyenne du groupe jihadiste État islamique (EI) a lancé, ce jeudi, une nouvelle attaque contre des installations pétrolières dans la ville de Ras Lanouf, un vaste site pétrolier, dans le nord de la Libye.

Deux jours après la création d’un nouveau gouvernement libyen d’union nationale, la filière libyenne du groupe jihadiste État islamique (EI) a lancé, ce jeudi, une nouvelle attaque contre des installations pétrolières dans la ville de Ras Lanouf, un vaste site pétrolier, dans le nord de la Libye.

« Les combats ont repris à l’aube de jeudi (…) dans la région de Ras Lanouf », a annoncé la Compagnie nationale de pétrole (NOC) dans un communiqué, le 21 janvier. »Des réservoirs remplis de brut ont pris feu (…) Plusieurs tours électriques et des lignes de hautes tensions qui alimentent les quartiers résidentiels et la zone industrielle se sont effondrées, a-t-elle ajouté.

L’un des réservoirs qui a pris feu puis explosé appartient à la société Harouge (ex-Veba Oil), a indiqué Lana, l’agence de presse officielle libyenne.

Terrorisme : ces Sénégalais qui ont rejoint l’État islamique en Libye

Plusieurs combattants sénégalais ont rallié la branche libyenne de l’État islamique ces derniers mois. Portrait de ces jeunes jihadistes qui inquiètent les autorités sénégalaises.

Selon différentes sources à Dakar, entre dix et trente Sénégalais se battent actuellement au sein de l’État islamique (EI) en Libye. Empruntant les filières clandestines utilisées par les migrants pour gagner les bords de la Méditerranée, la plupart d’entre eux se trouveraient dans la région de Syrte, bastion de l’organisation terroriste, au cœur du chaos libyen.

« Ils constituent une menace, comme tous les ressortissants étrangers qui se battent pour l’État islamique et qui sont susceptibles de revenir dans leurs pays d’origine », commente un ministre, visiblement préoccupé, comme le reste des autorités sénégalaises, par la présence de ses compatriotes dans les rangs de Daesh.

À l’image de nombreux autres jihadistes combattant sous la bannière noire de l’EI, certains de ces Sénégalais disposent de profils Facebook sur lesquels ils affichent leur idéologie radicale, postent des photos de propagande, et appellent au jihad, y compris au Sénégal. Ces dernières semaines, deux d’entre eux – visiblement désireux de se mettre en avant – ont également donné des interviews à des médias locaux. Voici ce que l’on sait sur ces quelques figures sénégalaises de l’EI en Libye.

C’est l’un des Sénégalais les plus connus de la branche libyenne de l’État islamique. Originaire de Pikine, en banlieue populaire de Dakar, Abdourahmane Mendy aurait quitté le Sénégal pour la Libye durant le premier semestre de 2015.

C’est l’un des Sénégalais les plus connus de la branche libyenne de l’État islamique. Originaire de Pikine, en banlieue populaire de Dakar, Abdourahmane Mendy aurait quitté le Sénégal pour la Libye durant le premier semestre de 2015.

Depuis le mois d’octobre dernier, cet ancien peintre en bâtiment d’une trentaine d’années multiplie les messages en arabe ou dans un français approximatif sur son profil Facebook. Affirmant se trouver à Syrte pour mener le jihad, il tient un discours radical et fanatisé, n’hésitant pas à cibler ses compatriotes qui, selon lui, ne sont pas de « vrais » musulmans. Abdourahmane Mendy publie aussi régulièrement des photos, se mettant en scène, kalachnikov en main ou index levé vers le ciel, signe de ralliement des jihadistes de l’EI. Il dévoile aussi ponctuellement des clichés d’autres Sénégalais présents à ses côtés en Libye.

Il est présenté comme le « médecin » de la bande. Sadio Gassama, 25 ans, était étudiant en médecine à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) avant de rejoindre les rangs de l’EI à Syrte, en septembre 2015. Selon un proche de la famille, ce jeune homme de Zinguinchor, en Casamance, s’est radicalisé en quelques mois au contact des milieux salafistes de l’Ucad.

Dans une interview au site sénégalais senenews.com, il se présente comme « médecin jihadiste », affirme que le Sénégal peut être la cible d’attentats – notamment en raison du président Macky Sall, qu’il considère comme « un des pions qui mène la lutte contre l’islam » -, et affiche sa volonté d’instaurer la charia dans son pays. Lui aussi dispose d’un profil Facebook, qui donne notamment un bref aperçu de son ancienne vie étudiante et de sa rapide radicalisation vers le jihadisme.

Elimane Diop

Il se présente sous le nom de guerre d’Abou Jafar Diop. Âgé d’une vingtaine d’années, Elimane Diop s’est fait connaître grâce à une interview publiée à la mi-janvier dans le quotidien sénégalais Libération. Il y déclare se battre pour l’État islamique à Syrte depuis le mois de mars 2015 et débite, sur un ton menaçant, sa réthorique jihadiste : « Nous prions nuit et jour pour faire partie des martyrs sur le sentier d’Allah », « Nous aimons la mort comme les mécréants aiment la vie »…

Dans le même entretien, le jeune jihadiste, qui se garde d’en dire plus sur sa trajectoire personnelle, désigne aussi clairement les confréries soufies comme une cible à abattre au Sénégal. « Tous les soufis vont se soumettre à la charia par la force (…) On va les combattre par notre façon jusqu’à ce qu’ils arrêtent de faire le tour des tombes de leur marabouts, jusqu’à ce qu’ils arrêtent de fêter le Gamou et le Magal dans tous les coins. Et jusqu’à ce que les ‘Layène’ (une confrérie de la région de Dakar, NDLR) renoncent à leur croyance de folie… »

Abou Hatem

Très peu d’informations filtrent sur lui. Abou Hatem – son nom de guerre – serait pourtant le chef des combattants sénégalais de la branche libyenne de l’État islamique. Ses différents « frères » jihadistes évoquent son nom à plusieurs reprises dans leurs messages sur Facebook, mais ne donnent pas plus de précisions sur ce personnage visiblement respecté.

Outre ces différents individus, plusieurs ressortissants sénégalais qui avaient rejoint l’État islamique auraient été tués dans des combats en Libye ces derniers mois, comme Hassane Diene (alias Abou Khalid), Saïd Ba, ou encore un certain Abou Zaïnab.

Alger suspend les vols à destination de la Libye..La menace djihadiste prise au sérieux

Quelques jours après avoir alerté l’ambassadeur du royaume chérifien sur «la question du flux massif et inhabituel de ressortissants marocains vers la Libye», les autorités algériennes ont décidé, hier, de suspendre les vols vers Tripoli à partir d’Alger à compter de demain.

L’aviation civile algérienne a décidé de suspendre la liaison aérienne Alger-Tripoli à partir de demain, et ce, «jusqu’à nouvel ordre», a indiqué mardi soir le ministère des Transports dans un communiqué. La décision a été prise «après en avoir informé les autorités libyennes et la compagnie Libyan Airlines qui assurait jusque-là la desserte». Les autorités algériennes n’ont pas expliqué, pour l’instant, les raisons qui ont motivé la suspension pour une durée indéterminée de cette liaison aérienne. Mais beaucoup pensent que les causes ne peuvent être que d’ordre sécuritaire et en lien direct avec ce qui se passe en Libye où les groupes terroristes affiliés à Daech profitent de l’anarchie régnante pour gagner du terrain.

Cette décision a-t-elle un lien avec le communiqué publié, quelques jours avant celui du ministère des Transports, par le ministère des Affaires étrangères selon lequel le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, avait reçu l’ambassadeur du royaume chérifien en Algérie ? Tout porte à le croire.

«La question du flux massif et inhabituel de ressortissants marocains en provenance de Casablanca à destination de la Libye à travers l’Algérie, constaté ces dernières semaines, a été portée à la connaissance de l’ambassadeur du Maroc», avait précisé le communiqué. Les autorités algériennes ont toutes les raisons de s’inquiéter et surtout de s’interroger sur les raisons qui poussent ces citoyens marocains à se rendre aussi massivement dans un pays en guerre.

Abdelkader Messahel l’a dit clairement en expliquant que «le contexte sécuritaire actuel particulièrement sensible impose la plus grande vigilance». Précisant que ce contexte «exige le renforcement de la coopération entre les pays de la sous-région, à l’instar de celle existant entre l’Algérie et la Tunisie en matière notamment de rapatriement de leurs ressortissants respectifs», le ministre avait informé l’ambassadeur «de la décision des autorités algériennes de permettre, cette fois-ci à titre exceptionnel, le transit des ressortissants marocains actuellement à Alger, détenant des documents de séjour ou de travail en Libye.

Les voyageurs ne disposant pas de justificatifs motivant leur déplacement en Libye feront, quant à eux, l’objet d’un rapatriement vers leur pays d’origine». L’Algérie, a indiqué la même source, «mettra à disposition un moyen de transport pour assurer le retour au Maroc de ces ressortissants qui ont bénéficié d’un traitement conforme aux valeurs d’hospitalité du peuple algérien». Les Marocains ne pourront plus transiter par Alger pour rejoindre la Libye.

Avec la décision prise par l’Aviation civile algérienne, l’Algérie a fait le choix de ne pas courir le risque de servir de pont aérien pour des ressortissants étrangers tentés par le djihad dans les rangs de l’organisation terroriste. Le Maroc y compte d’ailleurs plus d’un millier d’éléments et figure parmi les pays les plus touchés par ce phénomène. Et rien ne dit que des islamistes radicaux n’auraient pas opté pour l’escale insoupçonnée d’Alger pour rejoindre la Syrie, l’Irak ou le nouveau djihadistan que constitue la Libye, où Daech semble bien prendre du terrain ces derniers mois.

Libye : le gouvernement d’union nationale mort-né

Soutenu par l’ONU, le gouvernement de Fayez el-Sarraj a été refusé par le Parlement. Le trop-plein d’institutions rivales conduit à nouveau à l’absence de gouvernement.

L’ex-Premier ministre Fayez el-Sarraj, le 8 janvier dernier.

Après deux années de palabres, de réunions, de mini-sommets, de deux pas en arrière un en avant, la légendaire patience de l’ONU se voyait récompensée par l’annonce d’un gouvernement d’union nationale libyen. Sa composition avait été dévoilée par Fayez el-Sarraj, son Premier ministre. Les deux Parlements ennemis qui se disputaient la Libye depuis 2014, celui de Tripoli et celui de Tobrouk, devaient l’approuver par vote dans un délai n’excédant pas dix jours. Pour l’instant basé à Tunis, il devait s’installer à Tripoli, fief de « Fajr Libya » de l’ancien djihadiste Abdelhakim Belhadj. Ce qui n’avait rien d’évident dans un contexte libyen qui doit transiger avec milices, tribus, provinces (le pays est divisé entre la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan). Sans domiciliation libyenne ni soutien populaire, ce gouvernement était le troisième que connaissait le pays de l’ex-dictateur Kadhafi. Les 31 ministres qui le composaient se voulaient une mosaïque des sensibilités, clans et tribus qui se partagent le pays.

Un camouflet pour l’ONU

Cinq jours après sa nomination, el-Sarraj a essuyé un refus sans appel. Le Parlement de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, l’a aujourd’hui rejeté. El-Sarraj a alors annoncé à 16 h 19 sur son compte Twitter, créé le 17 janvier, sa démission, puis celle de son gouvernement à 16 h 23. L’homme n’a tweeté qu’à trois reprises. Pour sa création, puis pour les annonces de ce jour. Sévère camouflet pour l’ONU. L’ONU qui avait négocié, bataillé, palabré, multiplié le bilatéral, le trilatéral, le G+5 et autres formules afin de convaincre les Parlements de Tripoli et de Tobrouk d’adouber ce gouvernement d’union nationale. Des efforts qui reprendront. Plus tard. Mais l’intransigeance de ceux qui tentent de se partager le pays tout en s’affrontant par milices interposées a plusieurs conséquences. Daech se nourrit de ce chaos. Il prospère sur les décombres. Et grandit de jour en jour. Il n’est pas le seul groupe djihadiste à être présent en Libye.

Rumeurs de jets dans le ciel libyen

Dans les milieux diplomatiques, ils n’étaient pas nombreux dans la région à croire à la réussite de cette union. Son acte de décès statufie la situation politique. Plusieurs « diplo » estiment désormais inévitable l’intervention internationale sur Daech, dont la place forte est Syrte et ses environs. L’Angleterre, l’Italie, la France et les États-Unis seraient les quatre cavaliers d’une coalition temporaire. Aérienne, elle le sera. Terrestre, difficile à prévoir. La Libye a des frontières avec six pays. Toute intervention aurait des conséquences imprévisibles. Lucide, Martin Kobler, le haut responsable nommé par Ban Ki-moon le 4 novembre dernier, avait également retweeté le 24 janvier un proverbe libyen : « Too many captains will sink the ship. » (1).

(1) « Trop de capitaines vont gouverner le navire. »

Algérie : le clignotant rouge du transit massif de Marocains vers

la Libye

Deux cents Marocains ont tenté ce week-end de passer la frontière pour se rendre en Libye. Allaient-ils rejoindre les rangs de l’État islamique ?

Les autorités algériennes sur le pied de guerre face à l’accroissement « inhabituel » de ressortissants marocains en transit en Algérie pour rallier la Libye voisine.

Quelle était leur destination finale ? C’est la question que se posent Alger et Rabat après cet afflux inhabituel de Marocains à l’aéroport Houari-Boumediène. En tout cas, les autorités algériennes ont pris contact avec l’ambassadeur du Maroc pour l’informer que pas moins de 270 ressortissants marocains ont été empêchés de se rendre en Libye via Alger. Tous venaient de Casablanca et avaient la même destination : la Libye.

Les craintes d’Alger sont-elles justifiées ?

Le quotidien algérien L’Expression rapporte que le « seul fait que tous cesvoyageurs aient pris l’avion à Casablanca a de quoi attirer les soupçons des services algériens de sécurité. » En effet, c’est par milliers que des ressortissants marocains ont tenté de rejoindre la Libye en traversant l’Algérie, rien que ces dernières semaines. Les services secrets algériens ont ainsi alerté les autorités sur le phénomène. Conséquence : l’ambassadeur du Maroc a été contacté par le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel.

Des mesures adaptées à la situation

Parallèlement, les autorités de sécurité algériennes ont donc décidé « à titre exceptionnel » de permettre « le transit des ressortissants marocains actuellement à Alger et détenant des documents de séjour ou de travail en Libye » vers ce pays, via l’Algérie. Précision de taille : « Les voyageurs ne disposant pas de justificatifs motivant leur déplacement en Libye feront, quant à eux, l’objet d’un rapatriement vers leur pays d’origine », indique-t-on du côté des autorités. Dorénavant, l’Algérie n’autorisera aucun Marocain à franchir la frontière libyenne à partir de son territoire. Le pays va désormais pratiquer les reconduites à la frontière… « tout en mettant à disposition un moyen de transport pour assurer le retour au Maroc de ces ressortissants qui ont bénéficié d’un traitement conforme aux valeurs d’hospitalité du peuple algérien », précisent les autorités. Une réaction ferme et rapide de l’Algérie qui en dit long sur les craintes de voir grossir les effectifs de Daech par un transit à travers son territoire.

Face aux Marocains tentés par Daech, les autorités vigilantes

En tout cas, au Maroc, les risques sont pris très au sérieux. Le directeur du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), Abdelhak El Khayam, a ainsi révélé dans une interview au journal français Le Figaro que le nombre de Marocains qui sont partis en Syrie pour rejoindre Daech s’élève à 1500, notant qu’ils « sont, pour nous, tous des terroristes et font l’objet de mesures de recherche et d’interception s’ils retournent au Maroc ». Ce chiffre en fait la troisième source de recrues de Daech après la Tunisie, 6 000 recrues, et l’Arabie saoudite, 2 700. Preuve de la vigilance des autorités marocaines : plusieurs cellules liées à la nébuleuse ont été démantelées. La dernière opération remonte au 17 janvier dernier contre une cellule de huit personnes comprenant d’anciens détenus. Pour rappel, la loi antiterroriste marocaine punit de 5 à 10 ans de prison les actes ou les tentatives de ralliement d’un foyer de tension où sévissent des organisations terroristes. Du coup, le Maroc a déployé une stratégie dite « de l’anticipation », avec notamment le renforcement de la loi antiterroriste et la mise en place en mars 2015 du BCIJ, qui constitue une interface judiciaire de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST).

Vers une coopération sous-régionale ?

Mais ces derniers mois, tout laisse penser que les forces du groupe terroriste État islamique se sont déplacées de la Syrie vers la Libye, où une intervention militaire serait une sérieuse option pour la communauté internationale. De quoi comprendre ce constat du New York Times selon lequel les États-Unis et ses alliés ont intensifié ces derniers jours les opérations d’observation des positions de Daech en Libye. Les craintes d’Alger et de Rabat sont par ailleurs justifiées par le fait que ces transitaires pourraient être des membres de cellules dormantes en mouvement pour préparer les combats. D’ailleurs, le communiqué du ministère des Affaires maghrébines ajoute : « Le contexte sécuritaire actuel particulièrement sensible impose la plus grande vigilance et exige le renforcement de la coopération entre les pays de la sous-région. » Dès lundi, le président, aujourd’hui démissionnaire, du Conseil de la présidence du gouvernement d’union en Libye, Fayez al-Serraj, était en visite de travail en Algérie. Objectif : évoquer les défis liés à la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de la paix et de la sécurité. Avec le vide crée par le rejet du gouvernement d’union nationale en Libye, la tâche se complique pour tout le monde, en l’occurrence autant pour le Maroc que pour l’Algérie.

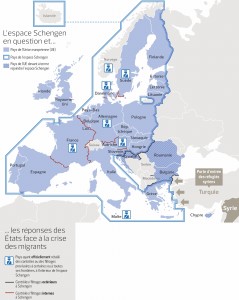

La crise migratoire fait imploser l’espace Schengen

Alors que les frontières se ferment, par effet de contagion automatique, des responsables européens estiment qu’il ne reste plus que deux mois pour agir.

Le piège se referme sur les réfugiés, mais aussi sur Berlin et le reste de l’UE. L’Autriche, alliée d’Angela Merkel depuis le début de la crise, trahit la cause: elle va plafonner les entrées de demandeurs d’asile, déclenchant une onde de choc qui retentit déjà de la chancellerie allemande jusqu’à la mer Égée. Les 8,5 millions d’Autrichiens ont recueilli plus de 90.000 réfugiés en 2015, soit à proportion presque autant que les Allemands. Vienne, submergée, a décidé de faire chuter les entrées de 60 % dès cette année (37.500), alors que la pression ne donne aucun signe de baisse, même au creux de l’hiver. «Nous ne pouvons pas accueillir tous les demandeurs d’asile», dit le chancelier social-démocrate Werner Faymann.

La Suède, membre elle aussi du trio des grands pays d’accueil, avait tiré le signal d’alarme dès l’automne. La défection de l’Autriche est trois fois plus parlante. Elle prive la politique d’ouverture de Merkel de son dernier vrai soutien dans l’UE. Elle installe une barrière à la sortie du couloir des Balkans, emprunté par plus d’un million de réfugiés et migrants depuis le printemps. Pour finir, elle risque de sceller le sort d’une zone de circulation de moins en moins libre. L’entonnoir se resserre au Nord et, coup sur coup, la Macédoine puis la Serbie ont annoncé qu’elles fermeront leur porte aux réfugiés qui se destinent à d’autres pays que l’Autriche et l’Allemagne. Les Balkans, eux non plus, ne veulent pas être submergés. Au sud-est de l’Europe, les écoutilles se referment automatiquement comme celle d’un navire en perdition.

«Un nouveau déferlement au printemps»

La Grèce, plaque tournante de l’exode, pourrait se transformer en impasse, à défaut d’être exclue de la zone de «libre circulation» comme le souhaitaient certains de ses détracteurs. Pour la bonne mesure, le gouvernement Tsipras parle maintenant de contrôler les sorties vers la Macédoine, mais c’est un peu tard. Le cul-de-sac grec aurait tout d’une mauvaise solution: à une crise tous azimuts, l’UE ajouterait un désastre humanitaire centré sur le pays le plus affaibli du club.

Le constat s’impose. Neuf mois après le premier sommet «de crise» sur les réfugiés, les vingt-huit capitales n’ont accouché d’aucune solution viable et l’Europe s’apprête à revivre la même tragi-comédie qu’en 2015. À Davos, Manuel Valls s’inquiète d’un danger de «dislocation dans les mois qui viennent». Au nom de la présidence tournante de l’UE, le Néerlandais Mark Rutte juge qu’il «reste deux mois pour maîtriser la situation, avant un nouveau déferlement au printemps». Depuis Strasbourg, Jean-Claude Juncker et Donald Tusk fixent eux aussi des lignes rouges et des derniers délais. Angela Merkel espère des résultats dès la mi-février, au prochain sommet européen.

Chou blanc pour les «hotspots»

L’ennui? Depuis le printemps, les Européens comme les demandeurs d’asile ont entendu bien d’autres ultimatums et calendriers, jamais respectés. En juin, les 28 ont promis de se partager 40.000 réfugiés,objectif rehaussé à 160.000 en septembre. À ce jour, seuls 331 ont ainsi été «relocalisés» à travers l’UE.

Chou blanc aussi pour les «hotspots», ces centres d’accueil censés enregistrer les nouveaux arrivants: quatre sont ouverts (dont 3 en Italie) avec une capacité totale d’à peine 2.000 personnes. De son côté, l’agence européenne Frontex devait prendre le taureau par les cornes et orchestrer l’expulsion à grande échelle des recalés du droit d’asile. Il n’y a eu que 4 vols de «retour» depuis l’Italie (153 personnes), le dernier fin octobre, d’après les chiffres de la commission. Et aucun depuis la Grèce…

L’idée de quotas nationaux refleurit

Faute d’une gestion décente des réfugiés de guerre, l’Europe parie désormais sur un coup d’arrêt à l’exode. Les outils annoncés en novembre, lors d’un autre sommet ad hoc à Malte, sont jusqu’ici décevants. L’UE a promis 3 milliards d’euros afin de «fixer» 2 millions de Syriens réfugiés en Turquie. Mais avec Ankara, c’est la course de lenteur, sur l’argent comme sur le résultat concret. L’autre parade voulue à Paris comme à Berlin – la mobilisation d’un vrai corps européen de gardes-frontières – soulève d’intraitables questions de souveraineté. Elle va prendre des mois, sinon des années.

La question des réfugiés emprunte désormais à la quadrature du cercle. La Suède, l’Autriche et bien sûr l’Allemagne ne peuvent plus supporter seules le fardeau. La question d’un partage revient, comme un boomerang, au plus mauvais moment, après les attaques à Paris et les violences à Cologne. L’idée – qui avait déchiré les Vingt-Huit tout l’été – refleurit de quotas nationaux, permanents cette fois. Faute de mieux, l’UE tourne en rond.

Libye : union nationale contre Daech

Dans le chaos depuis la chute de Kadhafi, la Libye, porte sur l’Europe pour les migrants, inquiète les Occidentaux. L’ONU vient d’accoucher au forceps un gouvernement d’union nationale.

En Libye, les membres de factions rivales ont réussi à surmonter leurs différends et à créer un gouvernement d’union nationale avec à sa tête Fayez al-Sarraj, un homme d’affaires. Son défi : ramener la paix dans un pays miné par la guerre civile. Car depuis la mort de Kadhafi fin 2011, la Libye est gangrénée par les violences entre milices rivales. Deux gouvernements se font concurrence : le premier à dominante islamiste basée à Tripoli, le second reconnu par la communauté internationale réfugiée à Tobrouk. Mais pour que l’accord entre en vigueur, il doit être ratifié par les deux parlements rivaux dans un délai de dix jours. Un vote loin d’être acquis.

Daech progresse

Il y a pourtant urgence. Profitant du chaos ambiant, le groupe Etat islamique s’est implanté. Il s’est emparé de la ville de Syrte en juillet dernier. Depuis, son influence ne cesse de s’étendre. Il contrôle actuellement 150 km de côtes et cherche maintenant à contrôler les sites pétroliers. En cas d’échec

Daech divise par deux le salaire de ses combattants

- Par lefigaro.fr

- Mis à jour le 22/01/2016 à 10:34

- Publié le 22/01/2016 à 08:27

Selon une ONG syrienne, l’organisation terroriste avoue faire face à des «circonstances exceptionnelles», conséquences de l’intensification des frappes de la coalition occidentale.

Publicité

Daesh se serre la ceinture. En proie à des difficultés économiques, l’organisation terroriste aurait annoncé à ses combattants qu’elle divisait par deux leur salaire mensuel en Syrie et en Irak. L’information a été dévoilée par le Guardianqui cite l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Selon ce dernier, la rémunération d’un combattant syrien va chuter à 200 dollars (environ 185 euros) tandis que celle d’un combattant étranger venu rejoindre les rangs de l’État islamique passera à 400 dollars (environ 370 euros).

L’ONG, qui tient ses informations d’un réseau d’activistes, de médecins et de combattants, a relayé ce qu’elle considère être un communiqué officiel transmis par Daech à ses troupes. «En raison des circonstances exceptionnelles que traverse l’État islamique, décision a été prise de diminuer les salaires de tous les mudjahidins de moitié. Personne ne sera exempté de cette décision, quelle que soit sa position», précise le texte. Daech indique toutefois que «la distribution de nourriture se poursuivra deux fois par mois comme à l’accoutumée».

«Personne ne sera exempté de cette décision»

Daech, dans un communiqué

Le communiqué n’indique pas les origines de ces «circonstances exceptionnelles» mais selon l’ONG, elles seraient liées à l’intensification des frappes de la coalition occidentale sur des sites stratégiques pour Daech. Parmi eux, les infrastructures pétrolières comme les raffineries, les oléoducs ou les camions de transport. Ces frappes, couplées à la dégringolade des cours du brut, impacte durement les finances de l’organisation terroriste. Pour rappel, selon le centre d’analyse du terrorisme, ses ressources financières proviennent à environ 48% de l’exploitation du pétrole, du gaz et du phosphate.

Selon le Pentagone, les frappes de la coalition ont aussi permis ces derniers mois la destruction de «dizaines de millions» de dollars en cash détenus par l’État islamique.

Hier, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, affirmait que Daech comptait dans ses rangs 35.000 combattants dont 12.000 étrangers. De son côté, François Hollande a annoncé lors de ses vœux au corps diplomatique que le rythme des frappes alliées contre l’organisation État islamique en Irak et en Syrie serait «accéléré».

المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا

تعريف:

تأسس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا في جوان - يونيو 2015 في تونس، وهو أول مركز من نوعه يعمل بكل استقلالية من أجل تعميق المعرفة بليبيا في جميع المجالات والقطاعات، ويرفد بالمادة العلمية جهود المجتمع المدني في ليبيا لإقامة الحكم الرشيد، المبني على التعددية والتداول السلمي واحترام حقوق الإنسان . مؤسس المركز: الإعلامي والباحث التونسي رشيد خشانة يقوم المركز بنشر مقالات وأوراق بحثية بالعربية والأنكليزية والفرنسية، ويُقيم مؤتمرات وندوات علمية، وباكورة نشاطاته ندوة حول "إسهام المجتمع المدني في إعادة الاستقرار والانتقال الديمقراطي بليبيا" يومي 5 و6 أكتوبر 2015 بتونس العاصمة.

موقع "ليبيا الجديدة"

موقع إخباري وتحليلي يبث الأخبار السريعة والتقارير السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن ليبيا، ديدنُه حق المواطن في الإعلام، ورائدُه التحري والدقة، وضالتُه الحقيقة، وأفقهُ المغرب العربي الكبير. يتبنى الموقع أهداف ثورة 17 فبراير ومبادئها السامية ويسعى للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد.