Le Gouvernement d’union nationale en Libye prend ses marques. Après une guerre civile quasiment ininterrompue depuis la chute de Mouammar Kadhafi dans la foulée du « printemps arabe » de 2011, le cabinet unifié d’Abdel Hamid Dbeibah s’est vu remettre mardi le pouvoir, lors d’une cérémonie à Benghazi, par le gouvernement dirigé par Abdellah al-Theni.

Ce dernier contrôlait l’est du pays avec l’appui de l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar. Leur rival, le Gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli et qui tenait l’ouest du pays, avait lui aussi remis le pouvoir la semaine dernière au gouvernement Dbeibah.

Une réconciliation sous l’égide de l’ONU

Depuis des années le GNA, reconnu comme légitime par l’ONU mais soutenu militairement par la seule Turquie avec des mercenaires syriens, affrontait militairement les troupes de Khalifa Haftar, soutenues par des mercenaires russes ainsi que, financièrement, par l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l’Egypte. Les troupes du GNA ont infligé revers sur revers à l’ANL, grâce notamment aux drones turcs, l’été dernier, mais n’ont pu la vaincre complètement.

Après un cessez-le-feu, en octobre, qui avait tenu bon à l’inverse de ses innombrables prédécesseurs, le processus de réconciliation nationale a connu une accélération décisive lors de discussions à Genève, en février , sous l’égide de l’ONU. L’accord prévoyait aussi le départ de toutes les troupes étrangères, mais des milliers de mercenaires sont encore déployés en Libye. Le Parlement a accordé sa confiance le 10 mars à ce nouvel exécutif unifié, un vote qualifié « d’historique ».

Paris rouvre son ambassade

Ces dernières semaines, à la faveur de l’embellie politique, certains pays ont annoncé qu’ils allaient prochainement rouvrir leur ambassade à Tripoli, comme Malte et l’Egypte. Paris va rouvrir lundi son ambassade, fermée en 2014 en raison de l’insécurité, a annoncé mardi le président Emmanuel Macron, après avoir reçu le président du conseil présidentiel libyen Mohammed el-Menfi. L’ambassadrice Béatrice Le Fraper du Hellen, qui assure la mission depuis Tunis, reviendra dans la capitale libyenne, où la majorité des ambassades européennes sont closes, sauf, depuis 2017, l’italienne. Le dossier libyen sera aussi sur la table du sommet européen de ce jeudi.

La reconstruction de la Libye est un sujet clé pour les Européens, notamment la France et l’Italie qui ont été très impliqués dans la crise, car le pays est situé sur la « r oute centrale » très fréquentée par les migrants d’Afrique subsaharienne pour accéder à l’Europe. Il est aussi le deuxième producteur de pétrole d’Afrique, mais détient les plus importantes réserves prouvées du continent et les neuvièmes au niveau mondial, avec 3 % de l’ensemble. Le pétrole fournit la totalité des recettes en devises du pays et les trois quarts des recettes budgétaires des diverses entités prétendant représenter l’Etat. Quoiqu’affectée par les combats ces dernières années, la rente pétrolière fait l’objet de rivalités acharnées entre milices, mais aussi acteurs internationaux, notamment européens. Se pose notamment la question du contrôle des revenus pétroliers de la National Oil Corporation, alors que le pays compte deux banques centrales rivales.

10 ans déjà… Processus révolutionnaires et contre-révolutions dans les mondes arabes

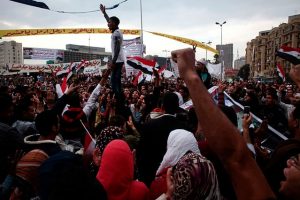

Il y a tout juste dix ans débutait dans les mondes arabes une séquence politique qui ne s’est pas refermée depuis lors. Partant d’un puissant mouvement de contestation initié en Tunisie, qui se solde par la mise à bas du régime de Zine Al Abidine Ben Ali en quelques jours, une profonde onde de choc politique se propage ensuite dans de nombreux pays de la région.

Ces mouvements de masse constituent un démenti cinglant à tous ceux qui considéraient que les mondes arabes étaient décidément réfractaires aux processus de démocratisation s’étant par ailleurs développés avec quelques succès en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, dans l’Est de l’Europe et en Asie après la chute du mur de Berlin. Pétris de présupposés essentialistes, maints analystes affirmaient en effet qu’il y avait comme une sorte d’incompatibilité entre les préceptes de l’islam et la possibilité de mettre en œuvre des principes politiques démocratiques dans les pays de la région.

Ainsi, à partir de l’hiver 2010-2011, ce sont des millions d’hommes et de femmes qui se mobilisent. Partout, on retrouve les mêmes revendications : justice sociale, droits démocratiques et surtout exigence de la dignité, Karama ! Tunisie, Égypte, Syrie, Bahreïn, Libye, Yémen… la traînée de poudre s’étend rapidement. Si après Ben Ali, c’est Hosni Moubarak qui est à son tour rapidement obligé de se retirer du pouvoir, il n’y a néanmoins pas d’effet domino, parce que si les causes de ces mobilisations sont communes elles se déclinent de manière particulière selon les pays et ne produisent donc pas les mêmes effets. Rien de mécanique ni d’inéluctable dans ces mouvements, mais de volatiles rapports de force entre les classes sociales qui évoluent de manière heurtée, avec des moments de rapides avancées, mais aussi des périodes de stagnation ou de reculs.

Une des raisons de la fulgurance de cette onde de choc renvoie aux nouvelles technologies de l’information et de la communication à propos desquelles beaucoup de théories ont néanmoins été imprudemment énoncées. Ainsi, il semble erroné de parler de « révolutions 2.0 ». Si certaines chaînes télévisuelles – on pense évidemment notamment à Al-Jazeera que beaucoup parviennent à capter dans les mondes arabes grâce aux antennes paraboliques – tranchent indéniablement avec la langue de bois indigeste communément utilisée par les médias traditionnels, la plupart à la solde de pouvoirs usés à la corde, et permettent de savoir instantanément ce qui se passe en tout point de la région, et si les réseaux sociaux permettent pour leur part de communiquer en temps réel, ils n’en possèdent pas moins leurs limites. Ces technologies sont en effet utilisées par des composantes minoritaires des populations et si elles ont pu faciliter et accélérer les mobilisations, elles n’ont pas été à l’origine des mobilisations. Celles-ci ont fondamentalement des causes sociales et politiques.

Rapidement, ces mouvements de masse se sont heurtés à la violence des appareils de répression étatiques. Arc-boutés sur leurs privilèges et prérogatives les régimes n’ont, dans la plupart des cas, pas hésité à utiliser la brutalité la plus radicale. N’hésitant pas à tirer sur les manifestants, les pouvoirs en place ont tragiquement illustré la coupure totale qui s’est installée entre les dirigeants et les citoyens. Utilisation de la répression tous azimuts, violences indiscriminées, coups d’État, guerres civiles, tous les moyens sont bons pour empêcher la satisfaction des revendications. Ces éléments permettent de comprendre pourquoi les espoirs fondés initialement se sont graduellement estompés.

Les forces se réclamant de l’islam politique qui, pour la plupart, se sont greffées sur les mouvements de contestation sans en être jamais à l’initiative, ont pu faire un moment illusion. Jouissant d’une indéniable popularité en raison de leur non-compromission avec des régimes honnis, ils n’ont néanmoins à aucun moment voulu rompre avec la logique d’un système pourtant remis en cause par la dynamique même de ces mouvements. Zélateurs de l’économie de marché et du libéralisme économique, cette mouvance, principalement incarnée par les Frères musulmans, manquant en outre grandement d’expérience, s’est retrouvée au centre de contradictions qu’elle fut incapable de résoudre. L’exemple égyptien est de ce point de vue particulièrement illustratif.

Outre ces paramètres, la raison principale de l’échec, à ce stade, des processus révolutionnaires réside dans l’inexistence de partis et d’organisations susceptibles de fournir un cadre, des propositions et des perspectives alternatives. La difficulté à s’organiser librement lorsque l’on vit dans un régime autoritaire est une donnée structurelle qui pèse lourd. Dans une célèbre formule, Lénine expliquait que « « l’élément spontané » n’est au fond que la forme embryonnaire du conscient ». La formule, même si elle est probablement datée, n’en constitue pas moins une réflexion qui vaut toujours pour comprendre les limites des puissants mouvements ayant surgi il y a dix ans.

En dépit des difficultés et des échecs parfois terribles (Syrie, Libye, Yémen…), rien ne serait plus faux que de considérer qu’il en est terminé de ces mouvements de contestation. Le mur de la peur est définitivement et largement fissuré et d’autres séquences ne manqueront pas de surgir. Preuve en a d’ailleurs été faite en 2019. Au Soudan, en Irak, en Algérie, au Liban, de nouvelles mobilisations se sont cristallisées avec, dans la plupart des cas, les mêmes ressorts et les mêmes faiblesses, aggravées il est vrai par les effets déstructurants de la crise pandémique. Il faut toutefois souligner le cas du Soudan où un processus de transition maîtrisé est à l’œuvre, probablement d’ailleurs grâce aux structures organisationnelles qui préexistaient aux mobilisations.

Une des différences entre les moments 2010-2011 et 2019 réside probablement dans le rôle tenu par les partisans de l’islam politique. S’ils avaient su surfer sur les processus de contestation il y a dix ans, ils n’y sont pas parvenus en 2019. Débordés, voire rejetés dans certains cas, ils ne parviennent plus à se greffer sur les manifestations dans aucun des pays cités. Cette deuxième vague du processus révolutionnaire dans les mondes arabes est ainsi plus directement opposée à l’islam politique et plus ouverte à la sécularisation que la première ce qui indique une maturation en cours. Si les courants se réclamant de l’islam politique n’ont aucunement disparu, les jeunes générations semblent pourtant y être désormais beaucoup moins réceptives. La racine d’une telle évolution se trouve dans les phénomènes d’individualisation, eux-mêmes liés à l’urbanisation et à la dissolution progressive des liens d’allégeance patriarcaux traditionnels.

Ainsi, en dépit des multiples épisodes dramatiques qui ont ponctué la séquence, il n’y a aucune raison à considérer que cette décennie constitue une parenthèse qui serait refermée. C’est tout le contraire, même si les chemins seront longs à parcourir pour que les peuples de la région parviennent à la satisfaction de leurs revendications. Au vu de l’ampleur des enjeux et des difficultés, nul n’aurait dû être enclin à considérer que les événements tels qu’ils se sont déroulés en Tunisie étaient mécaniquement reproductibles dans les autres pays de la région. En ce sens, il est erroné de parler de révolutions arabes parce que nous nous trouvons dans des développements de long terme et donc non achevés. Très rarement dans la longue histoire des mouvements révolutionnaires des victoires décisives ont pu l’être en quelques mois. C’est de ce point de vue, qu’en dépit de configurations politiques régionales bien mornes et pour le moins contrastées en ce début 2021, il n’y a pas de raison d’être par trop pessimiste. Des mécanismes de maturation sont à l’œuvre dans les profondeurs des sociétés de la région, les leçons des échecs sont tirées et la séquence ouverte en 2010-2011 ne manquera pas de se poursuivre, de s’approfondir et de frayer sa route dans les pays arabes et au Moyen-Orient.

La Libye fait un pas vers un gouvernement d’union

Le premier ministre et l’exécutif élus vendredi doivent réunir les institutions de l’Ouest et de l’Est et préparer des élections générales.

Ce samedi, la Libye s’est réveillée avec un nouvel exécutif uni. Le Forum du dialogue politique libyen (LPDF), réuni à Genève sous l’égide de l’ONU, a effectivement élu vendredi un Conseil présidentiel – cabinet resserré – de trois membres et un premier ministre. Ceux-ci auront la lourde tâche de mettre en place un gouvernement unique alors que deux autorités s’affrontent, plus ou moins violemment, depuis 2014.

C’est au second tour que la liste numéro une a été élue vendredi en milieu d’après-midi par les 75 délégués du LPDF sélectionnés par l’ONU. Cette liste était loin d’être la grande favorite, mais elle a probablement convaincu les votants par ses noms plus consensuels que sa concurrente. Ainsi Mohammed Menfi devient président du Conseil présidentiel. Originaire de l’Est libyen, il était auparavant ambassadeur en Grèce, pays duquel il a été renvoyé, fin 2019, à la suite d’un accord de délimitation maritime en Méditerranée entre la Libye et la Turquie qui a ravivé les tensions avec Athènes.

Partager les revenus pétroliers

Le Touareg Moussa al-Koni, réputé pour son soutien à Kadhafi, sera membre du Conseil – un poste qu’il a déjà occupé jusqu’en 2017- ainsi que le député Abdullah Lafi. Abdulhamid al-Dabaiba a, quant à lui, été nommé premier ministre. La nomination de cet habitant de Misrata (fief révolutionnaire de la Tripolitaine) ne devrait pas manquer d’être critiquée puisqu’un membre de sa famille a été accusé d’avoir tenté de soudoyer les membres du LPDF. Stephanie Williams (chef de la mission des Nations unies en Libye par intérim) avait promis une enquête à ce sujet lors de la première rencontre du LPDF en novembre à Tunis.

Face à eux, la liste favorite comprenait deux noms plus conflictuels: Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants, le Parlement légitime siégeant dans l’Est libyen, et Fathi Bashagha, actuel ministre de l’Intérieur du gouvernement de Tripoli qui fait face, au sein même de la capitale, à l’opposition de certains groupes armés qui se sentaient menacés par sa volonté de lutter contre les divers trafics (humains, pétrole…). Abdul Karim Sahili, activiste tripolitain qui travaille à l’implication des jeunes au sein du futur gouvernement, se réjouissait vendredi après midi: «Pour préserver le calme dans notre pays, la liste de M. al-Dabaiba est la meilleure option.» Stephanie Williams a, quant à elle, félicité les membres du LPDF: «Vous avez surpassé vos différences et les différents défis durant ce difficile voyage», s’est-elle félicitée.

Gouvernement représentatif

L’équipe élue aura pour principale mission d’organiser les élections générales annoncées le 21 décembre prochain. Pour cela, il lui faudra nommer un gouvernement représentatif des tribus et minorités libyennes. Il devra ensuite prendre des décisions lourdes, telles que l’absorption (ou non) de la dette sauvage, accumulée par Khalifa Haftar et le gouvernement parallèle de l’Est pour mener les combats lancés en 2014 à Benghazi contre des groupes terroristes et révolutionnaires ; ou encore le déblocage – et donc la répartition entre les trois régions historiques – des revenus pétroliers. Tout cela, alors qu’aucun des nouveaux élus n’a abordé de façon concrète ces thèmes. Dans leur présentation, en début de semaine, la plupart se sont contentés de parler de réconciliation et de paix.

L’ONU semble en tout cas décidée à profiter de l’accalmie qui règne depuis la mi-juin «grâce à la Russie (alliée de l’Est, NDLR) et à la Turquie (qui soutient l’Ouest) qui se sont accordées pour partager le gâteau économique», selon Jalel Harchaoui, chercheur à l’organisation Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Le Conseil de sécurité a ainsi ordonné jeudi le déploiement d’une avant-garde d’observateurs du cessez-le-feu signé en octobre, qui seront chargés de vérifier le départ des combattants étrangers déployés en Libye.

Estimés à 20 000, ceux-ci sont principalement des mercenaires russes, des soldats turques et des rebelles syriens envoyés en Libye par Ankara. Une annonce qui fait sourire Jalel Harchaoui: «La présence de l’ONU n’a jamais arrêté les guerres. Stephanie Williams est allée à Syrte, à quelques centaines de mètres des mercenaires russes il y a quelques semaines. Ils n’ont pas tremblé.»

La Libye sous la loupe de “Libyan Affairs“

A Tunis tout comme à Tripoli, la réouverture des frontières terrestres et aériennes et la reprise des échanges commerciaux ont été bien accueillies par les communautés des deux pays.

Réputés pour être le poumon de l’économie tunisienne, les échanges commerciaux avec la Libye ont été, ces derniers mois, lourdement impactés par la crise du coronavirus. On évoque surtout les produits alimentaires et autres fruits et légumes qui ont enregistré un recul considérable.

Néanmoins, les exportateurs et investisseurs qui vont reprendre leurs activités avec ce pays voisin ont à charge de bien s’informer des développements de la situation qui prévaut en Libye. L’objectif étant de préserver leurs intérêts et de se prémunir de toute mauvaise surprise, même si les dernières initiatives augurent d’une pacification de la situation dans ce pays.

Pour comprendre l’évolution de la situation en Libye et les rapports de force qui y prévalent, la revue bimensuelle trilingue (arabe, français et anglais) « Libyan Affairs » a publié une dizaine d’articles rédigés par des spécialistes de la question libyenne.

Les thèmes traités sont d’une grande actualité. Le rédacteur en chef de la revue, Rachid Khechana, a consacré sa contribution au Forum de dialogue politique direct inter-libyen qui vient de se tenir à Tunis, à l’indépendance de la décision libyenne et aux chances de pacification de ce pays meurtri par une guerre civile qui a duré des années.

Toujours au rayon de l’actualité, Adlène Meddi, reporter et écrivain algérien, traite des « dessous de la tournée maghrébine du secrétaire américain à la Défense » (fin septembre-début octobre 2020).

Dimension géostratégique du conflit inter-libyen

Un intérêt particulier est accordé aux puissances internationales et régionales qui interviennent dans le conflit inter-libyen.

On trouve à ce propos un article d’Ismail Jamel sur «l’avenir de l’accord de coopération militaire entre la Turquie et le GUN» ; un autre signé par le chercheur Jalel Harchaoui sur « la stratégie de pinçage que mène en Libye la Russie contre l’Europe » ; un troisième rédigé par Luis lema, journaliste au site suisse Le Temps : « En Libye, ces mercenaires russes qui n’existent pas », tandis qu’un quatrième article porte la signature d’un universitaire libyen basé à Benghazi, Obada Hassi, où il évoque comment « les Etats-Unis ont fait migrer en Afrique du Nord leur conflit avec la Russie ».

D’autres contributions sont consacrées à des problématiques inter-libyennes. Trois articles méritent d’être évoqués. Le premier signé par le journaliste libyen Hamza Jabbouda : «Moammar El Kadhafi et l’opposition» et celui rédigé par l’écrivain libyen Salem El Oukli sur le thème «l’optimisme des initiatives et la problématique des milices». Le troisième est l’œuvre de Frédéric Bobin, correspondant du quotidien Le Monde à Tunis : «l’émergence d’une société civile protestataire rebat les cartes politiques».

Et pour ne rien oublier, des contributions en anglais sont également publiées. Il s’agit de l’article de Francis Fukuyama, écrivain américain et professeur d’économie politique « the pandemic and political order : it takes a state » et de l’article de Dajallil Lounnas « the libyan security Continuum : The impact of the Libyan crisis on the north african / shalien régional system ».

Le chercheur et écrivain turc Fehim Tastekin, Yassine Ksibi, chercheur à l’Université de Sfax, Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, et Baligh Nabli, chercheur à l’IRIS ont également contribué à cette 17ème livraison de « Libyan Affairs ».

En Libye, l’émergence d’une société civile protestataire rebat les cartes politiques

Plusieurs villes, en Tripolitaine comme en Cyrénaïque, ont été le théâtre de mouvements exprimant le ras-le-bol de la population face à la dégradation de ses conditions de vie.

Ce sont des scènes auxquelles les Libyens n’avaient plus assisté depuis bien longtemps. Cortèges de manifestants, banderoles déroulées et slogans criés contre la corruption, le coût de la vie ou la défaillance des services publics : ces images d’une société civile en plein réveil sont en train de se substituer aux clichés de milices surarmées qui ont tant contribué à façonner la réputation extérieure d’une Libye réduite à ses seules convulsions militaires. Depuis le 23 août, des protestations – principalement de jeunes gens – ont éclaté à Tripoli, Misrata et Zaouïa, en Tripolitaine (ouest), avant de s’étendre à Benghazi, Tobrouk ou Al Marj, en Cyrénaïque (est).

Si certains groupes armés sont intervenus pour tenter de mater le mouvement – Human Rights Watch (HRW) a dénoncé 24 arrestations à Tripoli entre le 23 et le 29 août, tandis que la mission des Nations unies pour la Libye a déploré la mort d’un manifestant à Al Marj le 12 septembre –, ces mobilisations ont pu se déployer avec une aisance relative tant les mots d’ordre des marcheurs recoupent les préoccupations de la population. Un nouveau courant d’opinion semble ainsi émerger en Libye, en rupture avec les acteurs politico-sécuritaires qui ont fait main basse sur le pays depuis son enlisement dans la guerre civile à partir de 2014.

Ses griefs sont principalement de nature socio-économique – pénurie d’eau, d’électricité et de biens de consommation, inflation, etc. –, mais la mauvaise gouvernance dénoncée pose en filigrane la question de la confiscation du pays par un cartel de milices et les réseaux politiques associés tant à l’ouest qu’à l’est. « Au-delà des microclimats et des contextes locaux, les dynamiques de fond sont communes, analyse Virginie Collombier, chercheuse à l’Institut universitaire européen de Florence. Ces mouvements sont dirigés contre les élites politiques, qui, absorbées par leurs jeux de pouvoir, sont incapables de fournir à la population les services de base. »

Coupures d’électricité, pénurie d’essence…

L’émergence de cette protestation survient dans un contexte de relative accalmie militaire dans l’affrontement entre le bloc de la Tripolitaine, dirigé par le gouvernement d’« accord national » (GAN, de Faïez Sarraj), et la coalition agrégée en Cyrénaïque autour de l’Armée nationale libyenne (ANL, du maréchal Khalifa Haftar). Après leur retrait des faubourgs de Tripoli, les troupes de Haftar, cible d’une contre-offensive du GAN puissamment aidé par les Turcs, ont dû se replier début juin vers leur bastion historique de la Cyrénaïque.

Le conflit a fini par s’immobiliser autour de la nouvelle ligne de front établie au centre du pays, le long de l’axe Syrte-Al Djoufrah. Au renforcement des capacités du GAN par les Turcs a répondu l’appui continu des Russes, des Emirats arabes unis et des Egyptiens aux forces de Haftar. Le face-à-face relativement équilibré entre les deux camps consolidés dans leurs fiefs respectifs a fait baisser la tension, bien qu’aucun cessez-le-feu n’ait été formellement signé.

Cette désescalade sur fond d’impasse politique a rendu d’autant plus insupportable, aux yeux de la population, la dégradation de ses conditions de vie. A l’essor exponentiel de la pandémie de Covid-19 – la Libye enregistre le taux de progression de la contamination le plus élevé d’Afrique du Nord (+ 96 % entre le 1er et le 8 septembre par rapport à la semaine précédente) – s’ajoutent des difficultés quotidiennes qui ne cessent de s’aggraver : coupures d’électricité pouvant durer trois jours consécutifs, interminables attentes devant des stations d’essence en rupture d’approvisionnement, impossibilité de se procurer des liquidités bancaires, inflation galopante…

Le chaos économique s’est approfondi depuis le blocus, mi-janvier, des terminaux du croissant pétrolier (à l’est de Syrte) décidé par Haftar, arme de pression sur la Banque centrale, basée à Tripoli, accusée par les partisans du maréchal de répartition inégalitaire des revenus des hydrocarbures entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque. La production pétrolière a chuté de 90 % (100 000 barils par jour contre 1 million fin 2019), imposant des importations massives d’essence qui grèvent d’autant la balance des paiements du pays.

Risque de récupération du mouvement

Dans ce contexte, le réveil de la société civile peut-il rebattre les cartes d’une Libye jusque-là figée dans sa fracture politico-militaire ? C’est ce que croit Tarek Megerisi, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales. « On présentait la population libyenne comme fataliste et il est vrai qu’elle s’est tenue tranquille durant le conflit militaire. Mais cette nouvelle énergie qui se manifeste à travers les protestations est un moteur de changement réunifiant le pays au-delà de la division est-ouest », estime-t-il.

Les obstacles qui se dressent face aux protestataires n’en sont pas moins immenses. Le premier est le risque permanent de récupérations du mouvement par divers groupes liés au complexe politico-militaire dans chaque camp. « A ce stade, il semble difficile qu’un large mouvement se développe de manière autonome, à l’ouest comme à l’est, en raison des manipulations – ou des soupçons de manipulations – dont il est l’objet », souligne Wolfram Lacher, chercheur à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, basé à Berlin.

L’agitation dont le centre-ville de Tripoli a été le théâtre, fin août, a bien illustré ce handicap. La protestation a aussitôt été happée dans les luttes de faction internes au camp pro-GAN, notamment la rivalité qui oppose le premier ministre, Faïez Sarraj, à son très puissant ministre de l’intérieur, Fathi Bashagha. Le duel entre les deux hommes reflète dans une certaine mesure les tensions récurrentes entre les groupes armés de Tripoli, qui prospèrent autour de M. Sarraj, et ceux de Misrata – d’où est originaire M. Bashagha –, qui ont joué un rôle stratégique dans la défense de la capitale contre Haftar.

En Cyrénaïque, un scénario comparable a vu le jour avec des manifestations à Benghazi, Tobrouk ou Al Marj s’inscrivant dans la toile de fond d’une lutte d’influence larvée entre le maréchal Haftar, détenteur du pouvoir militaire en sa qualité de chef de l’ANL, et le président du Parlement basé à Tobrouk, Aguila Saleh, de plus en plus courtisé par les Occidentaux comme une figure alternative au controversé Haftar. Lors des rassemblements à Benghazi, des partisans de Haftar ont ouvertement soutenu les revendications des manifestants en cherchant à les canaliser contre les autorités civiles de l’est afin de mieux les détourner d’une mise en cause de l’ANL.

« Peur de représailles militaires »

« Dans l’est libyen, il semble difficile que la protestation prenne un tour politique contre Haftar en raison de la peur de représailles militaires », confirme Hanan Salah, chercheuse de HRW sur la Libye. Les fissures qui lézardent le bloc politico-militaire de l’est n’en sont pas moins porteuses de germes de recomposition.

L’échec de l’offensive de Haftar contre Tripoli a profondément dégradé l’image du maréchal auprès des tribus qui le soutenaient jusque-là (Awagir, Qadhadhfa, Maghrarba, Obeidat, Barasa, Hassi) et dont certaines semblent désormais diriger leur loyauté vers Aguila Saleh. « Les tribus sont en train de lâcher Haftar, qui n’est plus soutenu que par les milices salafistes de l’école madkhali [liée à l’Arabie saoudite] », précise M. Megerisi. A Syrte, le divorce est en outre consommé entre les partisans de Haftar et la tribu des Qadhadhfa, qui avait soutenu le chef de l’ANL comme un marchepied vers la restauration de l’ancien régime de Mouammar Kadhafi, issu de cette tribu.

Aussi les récupérations partisanes ou tribales de la protestation contre la mauvaise gouvernance, en Tripolitaine comme en Cyrénaïque, sont-elles susceptibles d’affaiblir le mouvement qui semblait s’esquisser. A Tripoli, certains analystes demeurent néanmoins optimistes sur le scénario d’un renouvellement de la scène politique libyenne, pointant notamment la perspective d’un futur dépassement des fractures régionales. « La société civile, à l’est comme à l’ouest, n’aura pas d’autre choix que de s’ouvrir aux autres régions, car les autorités politiques ne cessent de s’affaiblir et sont impuissantes à répondre à leurs revendications », affirme Oussama Assed, le directeur du cercle de réflexion Libya Research Center for Strategic and Future Studies, à Tripoli.

« On ne peut exclure que le mouvement finisse par échapper aux autorités et connaisse une escalade, ajoute M. Lacher. Dans l’est par exemple, la structure du pouvoir de Haftar est toujours en place mais elle est fragile. Tout peut s’effondrer assez vite si le mur de la peur tombe. »

Libye : accord sur des élections en décembre 2021, selon l’ONU

Des représentants libyens de tous bords sont parvenus à un accord, vendredi 13 novembre, sur des élections en décembre 2021, premier résultat concret de leur dialogue lancé il y a cinq jours pour tenter de sortir leur pays de la crise, a annoncé l’Organisation des Nations unies (ONU).

Minée par les conflits et les luttes de pouvoir depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, en 2011, la Libye est aujourd’hui déchirée entre deux autorités rivales : le gouvernement d’union nationale (GNA), basé dans l’Ouest à Tripoli et reconnu par l’ONU, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l’Est.

L’émissaire par intérim de l’ONU en Libye, Stephanie Williams, a présenté ce Forum de dialogue politique réuni en Tunisie comme « la meilleure occasion pour mettre fin aux divisions » dans ce pays. « Les participants au Forum de dialogue se sont accordés sur l’organisation d’élections nationales le 24 décembre 2021 », a déclaré Mme Williams lors d’une conférence de presse. « C’est une journée cruciale pour l’histoire de la Libye et une date très importante pour les Libyens », qui pourront « renouveler leurs institutions », a-t-elle ajouté.

La veille, Mme Williams avait annoncé que les 75 délégués libyens étaient « parvenus à une feuille de route préliminaire pour mettre fin à la période de transition et organiser des élections présidentielles et parlementaires libres, justes, inclusives et crédibles ».

Quoi qu’il en soit, la prudence reste de mise. Ces dernières années, plusieurs initiatives diplomatiques et des accords ayant annoncé des dates pour des élections sont restés lettre morte. Depuis la cessation en juin des hostilités entre le GNA et le camp Haftar, plusieurs séries de pourparlers interlibyens ont eu lieu à divers niveaux et entre différents représentants.

Une trêve fragile

Le Forum de Gammarth, près de Tunis, rassemble des délégués, sélectionnés par l’ONU en fonction de leur appartenance géographique, politique ou idéologique. Mais pas les principaux protagonistes. Plusieurs organisations ont critiqué la composition du forum, estimant que certaines forces politiques ou militaires étaient sous-représentées.

Le risque subsiste également que des dirigeants, absents des pourparlers, des groupes armés ou leurs parrains internationaux tentent de jouer les trouble-fêtes, dans un pays qui a connu une implication croissante de puissances étrangères et où la trêve reste fragile. La Turquie soutient activement le GNA, tandis que la Russie, les Emirats arabes unis et l’Egypte appuient le camp Haftar.

« Les Libyens craignent une présence étrangère qui s’éternise dans leur pays », et « expriment clairement le souhait de reconquérir leur souveraineté », a expliqué Mme Williams. « On peut la reconquérir par le vote. » Les pourparlers de Gammarth, qui se poursuivent, visent aussi à mettre sur pied un exécutif unifié, composé d’un conseil présidentiel de trois membres et d’un gouvernement.

Les combats meurtriers ont cessé en juin, après l’échec de l’offensive lancée par le maréchal Haftar en avril 2019 pour s’emparer de Tripoli. Un cessez-le-feu permanent a été conclu en octobre par les deux protagonistes.

Mais jeudi, les forces du GNA ont mis en garde contre les risques de violation du cessez-le-feu, du fait de tensions autour des rencontres à Syrte, en Libye, entre des représentants militaires des camps rivaux, au sujet du retrait des « mercenaires et des combattants étrangers » des lignes de front.

La Tunisie et la Libye conviennent de rouvrir leurs frontières terrestres et espace aérien

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement d’entente nationale de Libye, a annoncé mercredi avoir conclu un accord de principe avec son homologue tunisien pour élaborer d’urgence un protocole sanitaire unifié entre les deux pays, qui sera suivi peu après par la réouverture de l’espace aérien entre les deux pays, rapporte le site Libya Observer.

Lors d’une réunion tenue au siège du ministère tunisien des affaires étrangères, les deux parties ont également convenu de rouvrir les points de passage frontaliers à une date ultérieure.

Affaire libyenne : la cour d’appel de Paris valide l’enquête visant Sarkozy et ses proches

La chambre de l’instruction a rejeté la quasi-totalité des recours procéduraux de l’ex-chef de l’Etat et ses anciens ministres contre les investigations sur des soupçons de financement libyen de la campagne de 2007.

Pas de rebond procédural, mais des espoirs qui s’envolent à nouveau pour le camp Sarkozy. Jeudi, la cour d’appel de Paris a rejeté l’essentiel des recours que l’ex-président et ses proches avaient déposés pour tenter de mettre un coup d’arrêt à l’enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Saisie par l’ex-chef de l’Etat et ses anciens ministres Claude Guéant, Eric Woerth et Brice Hortefeux, ainsi que par l’homme d’affaires Alexandre Djouhri, la chambre de l’instruction a validé les investigations lancées il y a huit ans dans cette affaire aux multiples ramifications. Selon plusieurs avocats, la cour a seulement annulé partiellement un des motifs de mise en examen de Nicolas Sarkozy pour violation du code électoral. L’un des avocats d’Alexandre Djouhri, Me Francis Szpiner, a dénoncé «un dossier ni fait ni à faire», affirmant que «la chambre de l’instruction vient de couvrir des nullités de procédures». L’avocat de Sarkozy, Me Thierry Herzog, a pour sa part refusé de faire des commentaires à l’issue de l’audience.

Mouvements de fonds suspects

L’enquête avait été ouverte après la publication par Mediapart en 2012, dans l’entre-deux tours de la présidentielle, d’un document censé prouver que la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy avait été financée par le régime de Kadhafi. En sept ans de travail, les magistrats ont réuni une somme d’indices troublants. En novembre 2016, l’homme d’affaires Ziad Takieddine, mis en examen dans ce dossier et désormais en fuite depuis sa condamnation en juin dans le volet financier de l’affaire Karachi, avait affirmé avoir remis, entre fin 2006 et début 2007, 5 millions d’euros à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, et à son directeur de cabinet Claude Guéant. Mais aucune preuve matérielle n’a pour l’heure été retrouvée, même si des mouvements de fonds suspects ont conduit à neuf mises en examen à ce jour.

Devant la chambre de l’instruction, Nicolas Sarkozy, poursuivi pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens, avait invoqué l’immunité présidentielle. Pour les faits antérieurs à son élection, alors qu’il était ministre de l’Intérieur, il demandait que l’affaire soit confiée à la Cour de justice de la République. Eric Woerth, l’ex-trésorier, contestait pour sa part les fondements de sa mise en examen pour complicité de financement illégal de campagne.

2008 en rétribution de son intervention auprès d’EADS (devenu Airbus) en faveur de l’intermédiaire Alexandre Djouhri, qui réclamait le paiement d’une commission pour une vente d’avions à la Libye. L’ancien secrétaire général de l’Elysée a toujours soutenu que cette somme était le fruit de la vente de deux tableaux de peinture. Djouhri, remis par les autorités britanniques à la France fin janvier, avait également déposé plusieurs recours. Le nom de ce proche de Guéant apparaît aussi dans l’enquête sur la vente en 2009 d’une villa à Mougins, sur la Côte d’Azur, à un fonds libyen géré par Bachir Saleh, ancien dignitaire du régime de Kadhafi. Il est soupçonné d’en avoir été le véritable propriétaire et de l’avoir cédée à un prix surévalué, permettant de dissimuler d’éventuels versements occultes, ce qu’il conteste.

Tunisie : les routes coupées de l’informel

La fermeture de la frontière libyenne entraîne un effondrement de la contrebande qui irrigue l’économie nationale.

Les marchandises traversant la frontière illégalement comprennent aussi bien des produits non taxés en Libye que subventionnés par Tripoli.

« À Ben Guerdane, 83 % de l’activité économique est informelle », précise Hamza Meddeb, chercheur au Carnegie Middle East Center. « Aujourd’hui, il n’y a plus une goutte d’essence libyenne dans les essenceries tunisiennes. » Il ajoute : « L’essence, c’est le pain dans cette région. » Le long des routes, le jerricane artisanal a remplacé depuis longtemps la pompe à essence. Net de taxe. Au sud-est de la Tunisie, Ben Guerdane est fichée à trente-cinq minutes de route du point de passage douanier de Ras Jedir. Comme toute la région, la ville souffre de la fermeture de la frontière. Bon nombre des activités informelles, qui emploient des milliers de petites mains, du chauffeur au cambiste, sont à l’arrêt. Conséquence : « À Médenine, depuis les plages les plus proches, il y a des départs tous les jours pour l’Europe. » Un mouvement d’immigration irrégulière dont l’ampleur a provoqué le courroux estival des autorités italiennes. Le Covid-19 n’est pas l’unique responsable, la militarisation de la frontière depuis 2015 a mis à mal une économie qui dépend du commerce transfrontalier. Selon la Banque mondiale, l’économie informelle en Tunisie représente la moitié du PIB.

On note deux routes entre Tunisie et Libye. L’une se nomme Al Khat : « une route officielle utilisée à des fins informelles en échange de pots-de-vin ». Y passent les produits légaux, soumis à des droits de douane que la complicité de certains douaniers fera disparaître. L’autre, « Al Contra, permet d’éviter les gardes frontaliers, de faire passer des marchandises illicites, du tabac, de l’or, des monnaies, du pétrole, de l’alcool, des médicaments… » Artère dont l’usage nécessite de « bonnes connexions à haut niveau avec plusieurs services sécuritaires et le ministère de l’Intérieur ». Logique fiscale et moralité mises de côté, ces deux routes ont permis le développement de la côte tunisienne. Sous l’ère Ben Ali, 23 ans de règne, « la contrebande a été favorisée, l’informel a irrigué les marchés et les souks, devenant un pilier de l’économie », contextualise Meddeb. Les révolutions de 2011 rebattent la géographie du pouvoir. De nouveaux réseaux de contrebandes apparaissent. Côté libyen, les anti-kadhafis provoquent une compétition féroce. Cela devient ardu pour les marchands tunisiens, « ceux qui travaillent entre Ben Guerdane et Zaltan doivent passer par des checkpoints contrôlés par des milices arabes ou amazighes ». Les années 2015 et suivantes sont ponctuées d’enlèvements, de rackets variés. Pour tenter d’y mettre fin, les commerçants s’organisent. « L’association pour la fraternité tuniso-libyenne » voit le jour. Des actions sont menées pour faire bouger la situation. En 2016, un important sit-in bloque le point de Ras Jedir avec pour slogan : « laissez-nous vivre ». « Une diplomatie populaire s’est organisée », observe Hamza Meddeb, « de peuple à peuple, de ville à ville ». Le chercheur est intrigué par « ces négociations qui s’organisent entre sociétés civiles, mairie ». Une véritable mosaïque d’interlocuteurs au sein d’un paysage mouvant. Et une réalité : l’informel est crucial pour l’économie. En atteste le nombre vertigineux de personnes éligibles aux aides d’urgence décidées au printemps, quand le Covid-19 a causé confinement et fermetures des frontières. Des centaines de milliers de familles ont reçu quelque deux cents dinars d’aides.

Un mur entre les deux pays

La fermeture ne date pas du virus. La guerre civile en Libye puis les attaques terroristes menées en Tunisie en 2015 conduisent les gouvernements à « s’assiéger », selon l’image d’Hamza Meddeb. Après l’attentat perpétré contre un hôtel à Sousse, trente-huit morts le 26 juillet 2015, le président du gouvernement Habib Essid décide la construction d’un mur long de 168 km entre les postes-frontière de Ras Jedir et de Dehiba. S’y ajoutera un fossé. Dès sa création, les populations locales avaient prévenu que ces dispositifs allaient nuire à leurs activités. Cinq ans plus tard, le conflit en Libye demeure patent. Le dialogue entre Tunis et Tripoli a connu des heures plus souriantes. Lors de sa visite de travail à Paris, en juin dernier, le président Kaïs Saïed a expliqué que « la légalité internationale et une résolution du Conseil de sécurité donnent une assise légale au gouvernement de Fayez al-Sarraj, mais cette légalité internationale ne peut pas durer » et « doit être remplacée par […] une légitimité populaire ». Effet garanti à Tripoli. L’assèchement des filières transfrontalières, prévisible, n’a pas été accompagné d’un développement de substitution. L’idée d’une zone logistique traîne depuis plusieurs années sans que les pouvoirs légifèrent en sa faveur. Les barons les plus puissants de la contrebande attendent des jours meilleurs, se diversifient. « Les années fastes de Ben Guerdane sont finies », poursuit Meddeb.

En Libye, un condominium turco-russe aux portes méridionales de l’Europe

Libye, nouvelle Syrie ? . Neuf ans après la chute du régime de Kadhafi, le pays est le théâtre d’une escalade sans précédent des ingérences d’Ankara et de Moscou.

Le parallèle effraie de plus en plus en haut lieu, à Paris et ailleurs. L’escalade des ingérences étrangères en Libye, duo turco-russe en tête sur fond d’une noria de groupes mercenaires, rapprocherait dangereusement la Libye des abysses syriens.

Jean-Yves Le Drian, alarmiste, n’a lui-même pas hésité à oser l’analogie. « La crise s’aggrave puisque, je n’ai pas peur du mot, nous sommes devant une “syrianisation” de la Libye », avait lancé, le 27 mai, le ministre français des affaires étrangères devant la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat. Depuis la défaite, début juin, du maréchal dissident Khalifa Haftar aux portes de Tripoli, la contre-offensive du gouvernement d’accord national (GAN) de Faïez Sarraj bute sur la ville de Syrte à la charnière de la Tripolitaine (ouest) désormais proturque et de la Cyrénaïque (est) en voie de « russification ». Symbole à l’ironie grinçante, Syrte, ancien fief de Mouammar Kadhafi et ex-bastion de l’organisation Etat islamique (EI), figure la partition du pays, frontière démarquant les deux zones sous fraîche suzeraineté étrangère. Une décennie de convulsions résumée en cette cité emblématique. Si emblématique même que le président égyptien, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, soutien de Haftar, a annoncé, samedi 20 juin, que tout franchissement par le GAN proturc de la « ligne rouge » reliant Syrte à la base de Djoufra, située 250 km plus au sud, déclencherait une « intervention directe » du Caire en Libye.

« Syrianisation » ? Le néologisme fait donc florès à l’évocation de ce conflit en Libye. Il en dit long sur l’inquiétude croissante quant à l’embrasement d’un nouveau foyer de crise en Méditerranée orientale avec un impact potentiellement déstabilisateur sur ses voisins d’Afrique du Nord, voire plus au sud au Sahel.

« Conflictualité à bas bruit »

Neuf ans après l’insurrection qui a renversé, avec l’aide de l’OTAN, le régime dictatorial de Kadhafi, la Libye est un pays fracturé où s’est ouvert « un vide dans lequel beaucoup d’intervenants extérieurs s’engouffrent sans être inquiétés », tous « tentés de profiter de l’actuel climat international de dérégulation de la force », analyse Ghassan Salamé, ex-chef de la mission des Nations unies (ONU) pour la Libye (juin 2017-mars 2020).

Au lendemain de la chute de Kadhafi, la Libye s’est lentement enlisée dans une « conflictualité à bas bruit », selon la formule de Pierre Razoux, directeur de recherche à l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (Irsem). L’effondrement de la Jamahiriya (« Etat des masses ») a libéré des forces centrifuges – notamment le réveil des fameuses cités-Etat (Misrata, Zintan, etc.) – sur fond de convoitises autour des hydrocarbures et d’importations de conflits idéologiques en provenance du Proche-Orient.

Durant ces années de lente érosion, les Européens et les Américains ne semblaient s’intéresser qu’à trois sujets : le pétrole, le terrorisme et l’immigration. Cette triple obsession a complètement brouillé leur vision. Car, sur ces trois terrains, la situation s’est améliorée au fil des années, oblitérant du coup la perception de la nouvelle crise qui couvait plus en profondeur.

Le pétrole ? Il coule de nouveau à flots lorsque le maréchal Haftar rouvre le Croissant pétrolier en septembre 2016. Le terrorisme ? Il subit une défaite majeure en cette même année 2016 non seulement à Benghazi, sous les coups de butoir de Haftar, mais aussi à Syrte où les milices de Misrata, loyales au GAN de Sarraj, écrasent le sanctuaire de l’EI avec le soutien des chasseurs d’Africom, le commandement africain de l’armée américaine. Quant à l’immigration, des accords secrets entre les Italiens et des milices de Sabratha, en Tripolitaine, enrayent en 2017 le flux des migrants et réfugiés subsahariens qui affluaient jusque-là en nombre à Lampedusa. Accalmie sur ces trois fronts : où est donc l’urgence ?

Caudillisme

Ce qui couvait en silence dans une certaine indifférence extérieure n’était autre que le projet de conquête de l’ensemble du territoire par le maréchal Haftar, jusque-là contenu dans les limites de la Cyrénaïque orientale.

De quoi Haftar est-il le nom ? Le recul manque encore pour apprécier à sa juste mesure l’aventure de cet ex-proche de Kadhafi exilé deux décennies aux Etats-Unis avant de revenir participer en 2011 à la révolution à Benghazi. Il a bâti son crédit politique sur un double capital : la lutte antidjihadiste à Benghazi et la réouverture du Croissant pétrolier. Il serait probablement entré dans l’histoire par la grande porte s’il avait su articuler sa démarche avec la médiation onusienne ayant enfanté, en 2016, le GAN de Sarraj à Tripoli.

Mais le patron de l’autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL) a décrété que Sarraj n’était que l’otage de « milices terroristes » – ce qui est factuellement faux – et qu’il était donc vain de discuter avec lui.

Durant les années 2017-2018, pendant que les Occidentaux lui conseillent mollement de privilégier la « solution politique », il bâtit en toute impunité sa machine militaire de conquête avec le soutien actif des Emiras arabes unis (EAU), de l’Arabie saoudite et de l’Egypte, en violation de l’embargo de l’ONU sur les livraisons d’armes. Aussi son attaque d’avril 2019 contre Tripoli – l’acte fondateur de la crise actuelle – n’est-elle pas une réelle surprise.

Elle consacre en fait un projet qui vient d’assez loin, celui de clore la séquence ouverte par les « printemps arabes » de 2011, sous couvert de lutte contre les Frères musulmans. Et le maréchal, au caudillisme de plus en plus grandiloquent, s’est trouvé encouragé dans cette voie par une coalition d’autocraties régionales impatientes. Dans cette affaire, la France, en quête d’un homme fort pour stabiliser la Libye méridionale frontalière du Sahel et sensible à la rhétorique anti-islamiste de Haftar – oubliant au passage ses accointances avec les salafistes de l’école saoudienne –, l’a soutenu en coulisses. Et, à Washington, Donald Trump, qui ne s’intéresse qu’au pétrole et à l’antiterrorisme, lui a adressé une sorte de feu vert.

L’assurance d’Ankara

La genèse de la crise actuelle est là. Dès lors, tout va déraper, ouvrant la voie à la « syrianisation ». Bien des différences opposent certes les deux théâtres. L’Iran est absent du tableau, et avec lui la césure confessionnelle sunnite-chiite. L’irrédentisme kurde n’a pas non plus son équivalent en Libye, sans même parler de l’effacement – pour l’instant en tout cas – de la présence de l’EI.

L’immensité territoriale libyenne n’est en outre guère comparable à l’exiguïté syrienne tandis que le pouvoir de Damas, malgré ses faiblesses, semble préserver plus de verticalité que l’autorité évanescente de Tripoli. Et, enfin, dans le déroulé temporel de la crise, le « rythme a été plus diffus, lent, progressif en Libye qu’en Syrie », relève Pierre Razoux.

Mais, au-delà de ces dissemblances, une similitude de taille s’impose : l’ingérence militaire lourde des Turcs et des Russes, les premiers intervenant au grand jour tandis que les seconds se cachent derrière les mercenaires du groupe Wagner. Parce qu’il s’est senti abandonné par la communauté internationale, incapable de le protéger face à l’assaut de Haftar appuyé par Wagner, le GAN de Sarraj à Tripoli s’est jeté dans les bras des Turcs. Ces derniers n’étaient que trop heureux de voler à son secours en échange de la validation de leurs prétentions maritimes en Méditerranée, notamment sur des gisements de gaz récemment découverts.

Dès lors, l’assurance d’Ankara se manifeste de manière de plus en plus agressive au large des côtes libyennes où l’on frôle chaque jour l’incident avec des navires européens – français en particulier – chargés de surveiller le respect de l’embargo sur les armes.

Spectaculaire escalade depuis le printemps

Quant aux Russes, ils ont déployé en mai, selon des Américains de plus en plus nerveux, des Mig-29 et des Sukhoï-24 en Cyrénaïque, notamment sur la base aérienne de Djoufra, afin de préserver les positions de l’ANL de Haftar en Libye orientale. L’escalade est spectaculaire depuis le printemps.

Le danger pour les Libyens n’est autre que de perdre ce qu’il leur reste de souveraineté dans la guerre comme dans la paix. Car Ankara et Moscou reproduisent en Libye le type de relation ambivalente déjà éprouvé en Syrie, où la rivalité militaire s’accompagne d’une cogestion de la médiation diplomatique.

C’est que les deux pays se tiennent à bien des égards. « Chacun a un levier sur l’autre, les Turcs avec leurs détroits et leur appartenance à l’OTAN et les Russes avec leur gaz et leur supériorité militaire », résume l’amiral Pascal Ausseur, directeur de la Fondation méditerranéenne des études stratégiques.

Dans ces conditions, la Libye sous condominium turco-russse risque d’être ravalée au rang de vulgaire pion d’un marchandage plus global, notamment en liaison avec la Syrie. « Il peut y avoir entente entre Erdogan et Poutine en vertu de laquelle la Turquie arrête d’alimenter la poche syrienne d’Idlib en échange de quoi la Russie délaisse Tripoli pour permettre à Haftar de se maintenir en Cyrénaïque », précise Pierre Razoux. En somme, la « syrianisation » des combats et des trêves aux portes méridionales d’une Europe impuissante.

المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا

تعريف:

تأسس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا في جوان - يونيو 2015 في تونس، وهو أول مركز من نوعه يعمل بكل استقلالية من أجل تعميق المعرفة بليبيا في جميع المجالات والقطاعات، ويرفد بالمادة العلمية جهود المجتمع المدني في ليبيا لإقامة الحكم الرشيد، المبني على التعددية والتداول السلمي واحترام حقوق الإنسان . مؤسس المركز: الإعلامي والباحث التونسي رشيد خشانة يقوم المركز بنشر مقالات وأوراق بحثية بالعربية والأنكليزية والفرنسية، ويُقيم مؤتمرات وندوات علمية، وباكورة نشاطاته ندوة حول "إسهام المجتمع المدني في إعادة الاستقرار والانتقال الديمقراطي بليبيا" يومي 5 و6 أكتوبر 2015 بتونس العاصمة.

موقع "ليبيا الجديدة"

موقع إخباري وتحليلي يبث الأخبار السريعة والتقارير السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن ليبيا، ديدنُه حق المواطن في الإعلام، ورائدُه التحري والدقة، وضالتُه الحقيقة، وأفقهُ المغرب العربي الكبير. يتبنى الموقع أهداف ثورة 17 فبراير ومبادئها السامية ويسعى للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد.